Retrouvez nos ancêtres, l’origine de notre patronyme, notre histoire familiale, depuis 1470 en Périgord

Plus de 5 siècles d’archives privées et publiques, de documents historiques, des centaines d’actes et de patronymes.

Archive - source

Archives Départementales de Dordogne, Loire-Atlantique, Hérault, Corrèze, la Réunion, Ile Maurice, Quotidiens Australiens, Archives de la ville de Rotterdam.

Etat civil et registres paroissiaux, tables décennales, -matricules militaires, cartes de Belleyme et Cassini,

cadastre Napoléonien.

Archives notariales, cahiers de doléances,

dénombrements de population, archives communales, archives des cours et

juridictions.

Sites : Société Historique et

Archéologique du Périgord, Guyenne.fr, Geneanet et Gallica

Découvrez votre généalogie gratuite, après plus de 37 années de recherches à la découverte des patronymes

Meyssensas, Neyssensas, Neycensas, Neycenssas, Neyssensac, Neycensac, Neyssensat et autres orthographes

Décembre 2025

1843 - Marguerite dans l'enfer carcéral de la prison de Cadillac en Gironde

1939 - 1940

La correspondance oubliée d'un marin du Dunkerque retrouvée 90 années après …. à Amsterdam

Lettres à Vicky… extraits

Pensées et sentiments à la veille de la 2ème guerre mondiale

1915 - Une correspondance de guerre

Joseph Gouzou parle d'Adrien Neyssensas

1876 - Marie et Anne Neyssensas sous tutelle

********

Si par inadvertance, des images ou textes soumis à des droits d'auteurs ont été introduits, prévenez-moi, ils seront effacés dans les plus brefs délais sur simple demande des ayants droits.

Les données concernant l'état civil - série 5E - sont extraites des données numériques des Archives Départementales de la Dordogne.

Origine du patronyme

Notre patronyme - un gentilé occitan dérivant d'un nom de lieu - une énigme : Meyssensas ou Neyssensas ?

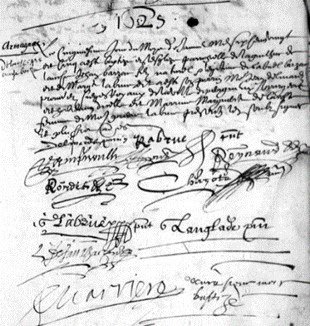

1526 - Acte notarié entre Guillaume Meyssensas et le prieur de La Faye

1526 - 1630 - Les premières familles et les premiers actes paroissiaux

1633 - Annette Meyssensas, épouse de notaire royal

Les Grandes épidémies à Léguillac

Pestes entre 1600 et 1616 - 1628 à 1632 - 1631 - 1644 à 1657 - 1747 à 1749

Disettes céréalières entre 1617 et 1622 - 1625 et 1626 - 1629 à 1630 - 1636 à 1639 - 1738 à 1742 - 1771 à 1775

Famines - 1709 à 1710

1789 - La Révolution à Léguillac

1548 - Rôle de la taille et patronymes Astériens - annexe 8

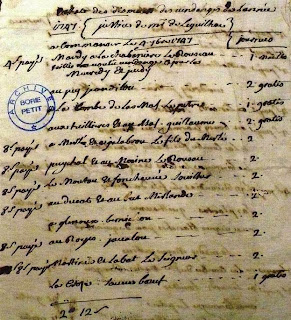

1714 - Procédure judiciaire Montozon témoins les frères Meyssensas d'Armagnac

1770 - Plainte de Martin, maître tailleur d'habits pour homme

1791 - Un mariage à Besançon, un mystérieux témoin

1855 - 1875 - Documents de familles Astériennes - traces du passé ... livre de raison - 1ère partie

1863 - Bail à colonage de Martial Neyssensas

1869 - Donation-partage de Martial Neyssensas.

1874 - 1875 - Documents de familles Astériennes, traces du passé ... livre de compte - 2ème partie

1875 - Employés au Paris-Orléans de père en fils.

1975 - Rémy Neycensas et la Patrouille de France

.

1870 - Alliance avec François Salmon, fabricant de conserves alimentaires

1875 -1877 - Faillites de l’armateur Alfred Neysensa et de l’entreprise de menuiserie de Pierre

1855 - Pierre, mousse à 15 ans, premier naufrage

1856 - Voyages vers l’Uruguay, le Brésil, la Réunion, la Guadeloupe

1866 - le navire trois-mâts le Lucie

1868 - L’ouragan des 11 et 12 mars sur l’ile de la Réunion

1876 - 1879 - Capitaine à bord de transatlantiques – les Caraibes, Panama, Cuba, Mexique, Venezuela

1883 - 1894 - Patron de pêche

Le capitaine Pierre Neyssensa et la tentation de l’engagisme

1876 - Les procès d’Alfred, son arrestation à Paris

1862 - Hippolyte, mousse à 15 ans

1868 - Son décès à bord du trois-mâts le Lucie - baie de Saint-Paul à la Réunion

Implantations

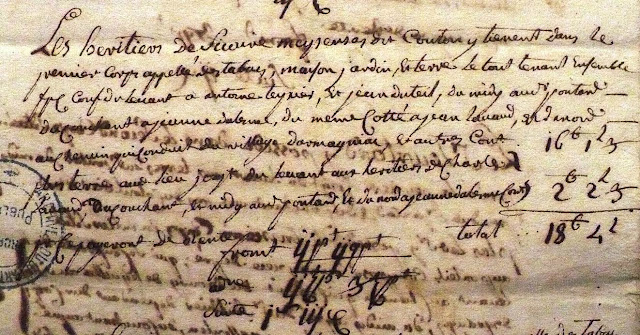

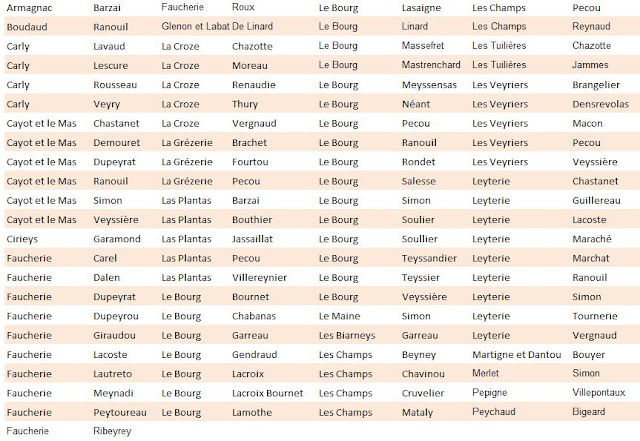

1630 - Rôle de la taille royale - Mensignac

1710 - Jean Messinsas, Sieur de la Combe à Martizay dans l'Indre

1733 - Jean, boulanger à Clermont l’Hérault

1790 - Une famille Mencencin dit "Messensac"dans le Bas-Rhin ?

Autres lieux avec présence d'homonymies ou phonétiquement proche

1495 - "Les Messinsards" dans la Drôme - un lieu-dit à Donzère

1630 - Un Meysenbach à Saverne - Bas-Rhin

1678 - Léonard Meyzinsas Affieux en Corrèze

1770 - Une famille dans les Ardennes - Charleville.

1770 - Familles Essensa implantées aux U.S.A. et Canada

1936 - Des cousins vignerons dans le Bordelais - Familles Taix - Neycensas et Bressolles

Guerres

1793 - La campagne de 1793

1957 - La guerre d'Algérie

Arbres

Arbres généalogiques et photos de famille - (Saint-Astier - Tamarelle) -

Photos des Familles Neycensas (Henri et Lucie) - Bressolles (Joseph) et Taix (Gabriel) - 1910 Paris

Annexe 1 - Étude sur le patronyme Neyssensas

Annexe 8 - Les Neyssensas mentionnés dans le Journal Officiel entre 1900 et 1945

Nous les retrouvons au fil d’actes notariés ou de registres paroissiaux, « hostelier » en 1526, avant les guerres de religion, puis vers 1598, laboureurs à bras, à Font-Chauvet, les Granges, ou fermier du prieur de La Faye en 1638, commune de Léguillac de l’Auche, laboureurs à Tamarelle en 1677, métayers à la Combe de la Garmanie, sous le regard du château de Saint-Astier, ou journaliers pour les plus modestes, à Armagnac, Faucherie.

Une famille est présente à Périgueux Saint-Front, dès 1598, puis deux, tout au long du 17ème siècle.

Mon frère avait obtenu ce petit congé presque par faveur car, à cette époque, les patrons ne les distribuaient pas à la pelle. Robert, peintre accompli, était reconnu dans la capitale périgourdine pour son maître coup de pinceau à réaliser les enseignes des magasins avec des lettres parfaites, même en gothique.

Il peignait des tableaux, des paysages, dont certains étaient fort jolis, comme celui qui décore une pièce de ma maison. Il représente notre douce rivière avec, en arrière-plan et surélevée, la très vieille église de St Astier.

C'est un peu de lui qui reste dans mon chez moi et dans mon coeur. Il avait une vraie tête d'artiste Robert, avec sa crinière longue, noire, aux belles ondulations, et sa lavallière souple qu'il portait si bien."

Extrait : Maurice Neycensas - 1992

En lai sur lous termeis, barris de la plano, louchapiau d’un chatèu deicimo la boueissièro, e dins l’en bas, quilhat coumo un jaiant sur sous peds de luchaire, lou viei cluchiè mounto la gardo.

Si, ribas, au pluviau, per la coto de Tamerèlo, e si restas un moumen pincat à la quincarolo, veses se deiboujâ uno eipandudo deleitouso : termeis pigassats, ranvers frurits vetats de bouis e d’agrafèis, coumbo verdo, e, dins loucros de la baisso, lou viei cluchié que semblo qui pausat per lou poudei de quauco fagilhèro, coumo une pèiro d’anèu dins soun chatou ».

A travers l’onomastique et l’étude des noms propres, nous allons découvrir l’origine mystérieuse et insolite de notre patronyme et tenter de résoudre l’énigme de sa formation.

1877 : Sous la 3ème république de Mac Mahon, le président du Conseil, Jules Armand Dufaure propose la création du livret de famille. Son successeur Jules Simon (1814-1896) valide la circulaire. Le livret de famille contribuera à la fixation orthographique des patronymes.

Le patronyme n’est pas donné par les intéressés eux-mêmes ni leur famille. Afin d’en connaître la signification il est nécessaire d’en découvrir la forme la plus ancienne, car après être consacré par l’ensemble du hameau, le patronyme est souvent malmené, estropié par le curé, qui écrit sur les actes paroissiaux de Saint-Astier, en 1674, Yefassinas, ou Eyffensas en 1695.

Aussi peut-il s’agir du nom de personne

attesté dans le nom de Saint-Naixent ou Naixans, d’après Dauzat du nom de

personne latin Naxentius ; or adjectivé au féminin pluriel *Naxentias (villas

ou terras sous-entendu) = les domaines de Naxentius, il donnerait effectivement

en occitan Naissensas (cas de -ti- latin devant voyelle : comme Laurentia a

donné en oc Laurensa, en français Laurence) toponyme (4) qui a pu devenir par

la suite nom de famille.

Aussi peut-il s’agir du nom de personne

attesté dans le nom de Saint-Naixent ou Naixans, d’après Dauzat du nom de

personne latin Naxentius ; or adjectivé au féminin pluriel *Naxentias (villas

ou terras sous-entendu) = les domaines de Naxentius, il donnerait effectivement

en occitan Naissensas (cas de -ti- latin devant voyelle : comme Laurentia a

donné en oc Laurensa, en français Laurence) toponyme (4) qui a pu devenir par

la suite nom de famille.23 mars 2012

Petit supplément de grammaire occitane - le pluriel de Neyssen

Précision apportée par Monsieur Leveque J.L. président de Novelum.

« Participe présent substantivé du verbe nàisser (naître), l'occitan "naissent" (phonétique française = [neyssin]) désigne effectivement le point de naissance d'un cours d'eau, et spécifiquement l'endroit où l'eau sourd (plutôt que ruisselle). Cette idée de naissance se retrouve aussi dans le terme "mair-font" (littéralement la source mère), qui désigne la source principale d'un cours d'eau qui en comprend plusieurs. En général, on utilise le terme "naissent" (ou tout simplement "nais") lorsqu'on fait référence à une source en tant que point de naissance d'un cours d'eau, et "font" lorsqu'on désigne une source en général.

Le pluriel de "naissent" est tout simplement "naissents" (en occitan périgord, ce mot se prononce de même au singulier et au pluriel).

Il en va de même du pluriel de tous les mots terminés en « en », « ent » ou « enc ». |

| Mr Astor |

L'origine de ce nom de famille est, selon toute apparence, un nom de lieu passé à l'habitant, et spécialement un ancien nom de domaine gallo-romain en -ac formé sur l'anthroponyme (10) latin Maxentius (connu avec le nom de l'empereur Maxence du début du 4ème siècle) : Maxentiacu, où le x latin a normalement évolué en occitan en -ayss / -eyss (cf. l'occitan tais, prononcé "taïss" sur le latin de basse époque taxo).

1) - à partir d’un hameau antique nommé « Meyssensas », d’un hameau « Las Neissensas », aujourd’hui disparus, dans ce cas, le patronyme ne subit que peu ou pas de transformation.

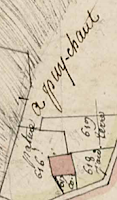

2) - ou d’un lieu-dit comme « Neyssen » près d’Agonac.

3) - de villages existants comme Saint-Nexans en Périgord ou Saint-Mexant en Corrèze, à condition que cette migration ait lieu au tout début de la guerre de Cent-ans.

Dans les deux derniers cas il est fait appel à une construction linguistique délicate et « laborieuse » mais cependant possible.

J. Tosti, généalogiste auteur d’un Dictionnaire en ligne des noms de famille et A. VIATGÉ - Généanet.

Analyse : si l'attribution de notre patronyme était en lien avec une particularité hydrologique, la présence d'une source, pourquoi n'y aurait-il pas d'autres patronymes identiques en Occitanie, comme il existe de nombreux "Fontaine" ?

a) un ancien nom de domaine gallo-romain « Meyssensas »

|

| Maxentius |

Le premier évêque de Périgueux, Paternus est nommé en 360.

b) Un ancien nom de hameau « Las Neyssansas »

|

| Plan cadastral actuel |

|

| Carte de Cassini |

|

| Cadastre Napoléonien - 1808 |

|

| carte de Belleyme |

Remerciements à Madame Royle : 2 octobre 2015

|

| Restauration du logis du 15ème. |

|

| Vue d'avion - Neyssen |

Un

Saint-Astier, marié à un Chamberlhac d’Agonac, se réfugie à Agonac où il meurt

en 1395 sans postérité, laissant tous ses biens à la famille de sa femme, dont

expressément le fief, alors important, de Crognac. Ce point est historiquement

prouvé. Un des fils de Jeanne de Chamberlhac et d’Arnaud de Bourdeille, au 15ème,

fonda la branche de Montanceix-Crognac et s’y fixa. Il peut très bien avoir

emmené avec lui des habitants d’Agonac- neyssen - pour repeupler ses domaines

dévastés par les guerres comme cela s’est passé pour Montagrier.

Un

Saint-Astier, marié à un Chamberlhac d’Agonac, se réfugie à Agonac où il meurt

en 1395 sans postérité, laissant tous ses biens à la famille de sa femme, dont

expressément le fief, alors important, de Crognac. Ce point est historiquement

prouvé. Un des fils de Jeanne de Chamberlhac et d’Arnaud de Bourdeille, au 15ème,

fonda la branche de Montanceix-Crognac et s’y fixa. Il peut très bien avoir

emmené avec lui des habitants d’Agonac- neyssen - pour repeupler ses domaines

dévastés par les guerres comme cela s’est passé pour Montagrier.a) Le village de Saint-Nexans à proximité de Bergerac

|

| Carte de Belleyme |

Evénements qui pourraient justifier un mouvement migratoire, lors d’une période de trêve, à partir d’une petite communauté transportant le nom de lieu originel « Neyssen ».

b) Une migration Corrézienne - trois pistes de réflexion

1) Saint-Mexans à proximité de Tulle

2) La paroisse Saint-Julien de Tulle

Saint-Augustin - hameau de Mezinges

Patronymes Meygingeas - Meyssensas

Intéressons-nous à présent au hameau de Mezinges, commune de Saint-Augustin en Corrèze, à la présence du patronyme Meygingeas et sa ressemblance avec le patronyme Meyssensas.

Mezinges est situé sur le plateau des Monédières à 569 mètres d’altitude, au cœur du Limousin, entre Egletons et Uzerche, à 1 km 56 de Saint-Augustin, à 19 km au nord-est de Tulle, 94 km de Périgueux et 106 km de Léguillac de l’Auche.

Quelques petits groupes humains se sont installés bien avant la naissance du hameau de Mezinges dans un rayon de quelques kilomètres.

Ainsi, à 14 km, au lieu des Jaillants commune de Pradines, sur le site de « Champ Tuilier », un important matériel archéologique est mis au jour dans les années 1960, des fragments de meules de moulins à bras, des lissoirs, un petit aqueduc, des bronzes, des poteries sigillées, un col d’amphore et des têtes, très rares en Corrèze, de Gorgone en terre cuite ; seuls vestiges visibles aujourd’hui de l’occupation Gallo-Romaine des 1er et 2ème siècles avant Jésus Christ, la présence de deux temples. Joudoux R. In revue archéologique du Centre, tome 2, fascicule 4, 1963.

A 2 km de Saint-Augustin, une parcelle dite « Comble-Noble », à 400 mètres du hameau des Boiroux, abrite une riche sépulture aristocratique masculine Gauloise du dernier tier du 1er siècle avant Jésus-Christ, découverte en 1992, avec présence d’une fosse, d’un coffre de bois, du mobilier funéraires, céramiques - bols, écuelles, assiettes, jattes et pots, trois amphores, des ferrures, une lance, un couteau, un manipule, une fibule, des armes et de nombreuses céramiques. L’étude pollinique permet une représentation du paysage en l’an moins 20. « Un paysage relativement ouvert, des zones prairiales à graminées, se situant probablement en fond de vallon où une aulnaie se développe, les côteaux sont occupés par des zones boisées peu denses avec le hêtre, le bouleau, le tilleul, accompagnées de bruyères. Les cultures sont présentes avec les céréales et le sarrazin ». Dussot, Lintz et Vuaillat in Aquitania - 1992

D’autres sites antiques de moindre importance sont répartis autour de Saint-Augustin comme à Mezinges, avec la présence de tegulae et d’une sépulture.

Un habitant de Saint-Augustin, Monsieur C. Guillaume s’est particulièrement intéressé à l’histoire de son village, (voir articles dans la revue Lémouzi).

Monsieur Guillaume, dans son courrier du 30 octobre 2019, note « qu’un groupe de clercs s’est installé sur le site du bourg, à 200 mètres de la vieille voie gallo-romaine reliant les Cadurques aux Lémovices, sans doute un peu avant 950, mais reconnu comme tels à cette date. Installés ou bien seulement officialisés par le grand Turpion, évêque de Limoges, issu de la grande famille des vicomtes d’Aubusson.

Ces clercs, peu nombreux, une petite dizaine, ont constitué ensuite un prieuré, ce qui est assez commun aux 10ème - 11ème siècles.

Il a bien aux archives départementales de la Corrèze un dossier sous la côte G 35 liasse dite « prieuré Saint-Augustin », composée de 122 pièces-papier pour la période 1494 - 1516.

Ce prieuré semble avoir donné quelques bons théologiens installés à Limoges : les « Jauvions » dont une rue de Limoges porte le nom. Au moyen âge il y avait à Saint-Augustin un quartier du bourg entièrement dit de la « Jauvionderie ». Que le prieuré ait disparu vers 1500 c’est possible vue les désordres de la guerre de cent-ans ».

Naissance d’un village

Au début du 10ème siècle, l’évêque de Limoges, Turpion, fonde l’abbaye de Saint-Augustin de Limoges, et, vraisemblablement avant 944, « officialise le prieuré de Saint-Augustin ».

Selon d’autres sources, non vérifiées, avec l’expansion du christianisme, il semble qu’une première église (d’origine privée ?) faite de bois était érigée à environ 1,5 km au nord du hameau de Mezinges. Devint-elle possession des clercs de Saint-Augustin lors de la création du prieuré après donation ?

Les terreurs de l'an mille, plus exactement entre 1030-1033, millénaire de la mort du Christ, sont marquées par le mal des ardents (parasite du seigle), et une grande famine.

Les épreuves, la peur de l'imminence du jugement dernier, sont mêlées d’élans et d’espoirs.

La fin du 11ème siècle annonce de longues décennies d’épidémies, famines, pestes, et lèpre.

La vie quotidienne devient si difficile que bientôt les habitants vont migrer vers le prieuré ; peu à peu se créé un nouveau village autour d’une église dédiée à Saint-Augustin, (hagiotoponyme : nom de lieu donné en référence à un Saint) à l’emplacement que nous connaissons aujourd’hui près de la route médiévale reliant Barsanges à Saint-Augustin. La construction de l’église est vraisemblablement achevée avant la fin du 12ème siècle à l’apogée du rayonnement de l’abbaye Saint-Augustin de Limoges.

Le village marque ainsi sa dévotion à l’un des quatre pères de l’église d’Occident, Saint-Augustin d’Hyppone en Tunisie au 5ème siècle.

A présent, l’église est un petit édifice rural à nef rectangulaire fait d’éléments du début du 13ème siècle sur lesquels furent ajoutées, au 14ème siècle, trois chapelles voûtées.

Quelques traces de la seigneurie de Saint-Augustin :

Le cartulaire de l’abbaye de Beaulieu sur Dordogne, en Corrèze, dont les possessions monastiques sont immenses entre les 9ème et 10ème siècle, mentionne la présence d’une soixantaine d’églises, chapelles, une centaine d’exploitations rurales et tenures paysannes, dont une tenure paysanne ou portion de seigneurie à Saint-Augustin, objet d’une donation.

A cette époque-là, la Corrèze est partagée en quatre vicomtés : Limoges, Turenne, Comborn et Ventadour.

Alliances obligent, dans le courant du 14ème siècle les Comborn possèdent quelques domaines taillables et détiennent justice sur la paroisse.

Anthroponymie d’un patronyme

Aux alentours de la guerre de cent-ans, vers 1337, découvrons la naissance d’un nouveau patronyme à Mezinges, ou, en provenance de Mezinges : Meygingeas.

Tout d’abord étudions la toponymie « Mezinges » : par comparatif, il existe en Haute Savoie un village nommé Mezinges ou Mézinge, pour lequel il est communément fait référence à une origine burgonde, dérivant probablement de Miesingus, du germanique meusa, musa, désignant un lieu marécageux, « où pousse la mousse » - Le Régeste Genevois mentionne l'ancienne paroisse sous les formes Messinges ou Mezinges.

Monsieur C Guillaume note à ce sujet « il faudrait dire Mezange (cacographie) on trouve en Corrèze plusieurs formations de cet ordre ; Fressinges pour Fressanges - le domaine des frênes, ou Palazinges, le village de Mezinges - Mézanges - le domaine des marais ? a repris le nom gallo-romain de la villa qui se trouvait au nord du village ».

Difficile de découvrir l’écriture originelle du patronyme sous la plume des curés du 16ème siècle, Meigenjas, Meigingeas, Meyzingas, Meyzinzas ou Meissengeas, formés avec assurance à partir du nom du hameau « Mezinge » suivi du suffixe « as » ; en effet, il est fréquent que des communautés familiales aient été désignées de leur patronyme suivi du suffixe - as - ou - ias - (collectif).

1) Le nom du hameau est ainsi passé à l’habitant, la communauté nomme alors un groupe familial, habitant Mezinges, « las Mezingeas ».

2) Le patronyme peut être issu d’une migration ; un groupe familial nouvellement arrivé à Affieux, (présence du patronyme attestée dès 1650), est appelé par la communauté, les « Meyzingeas », habitants en provenance de Mezinges. Il s’agit d’une courte migration de 14 km - voir article dans « Implantations ».

Remarque de Monsieur Jacques Astor, conférencier et spécialiste en onomastique, le 17 septembre 2015 :

« Les rapprochements avec le nom de famille Meyzinzas et avec les noms de lieux Mezinge / Meissengeas sont tout à fait intéressants et vont permettre d'ouvrir une autre issue aux recherches ».

Autre remarque de Monsieur Astor qui semble cependant douter de l’origine Corrézienne de notre patronyme quant-il écrit :

« Par contre, il est évident que l'on a régulièrement 2 s doux avec Meyzinzas (qui passe normalement à j = ge, d'où Meygingeas) qui n'ont rien à voir avec avec les 2 s sourds de Neycensas / Meyssensas ».

Cependant on rencontre quelques entorses à la phonétique et l’orthographe originelle du 16ème siècle, ainsi « Meissengeas », on peut donc se poser la question …… le G central passant à 2 SS.

On est en présence d’une double évolution du patronyme à travers les siècles.

A partir d’une migration de la Corrèze vers le Périgord, en considérant que l’écriture du patronyme ai évolué au contact des habitants de Léguillac de l’Auche avec un parler occitan et un accent différents, voir l’ouvrage de Pierre Monteil, « le parler de Saint-Augustin » où, plus tardivement, sous la plume des notaires et curés successifs pour passer finalement de Messingeas à Meyssensas, puis, par attraction paronymique, et définitivement dans le courant du 17ème siècle, de Meyssensas à Neyssensas.

La paronymie est un rapport lexical entre deux mots dont le sens diffère mais dont la graphie ou la prononciation sont très proches, de sorte qu'ils peuvent être confondus à la lecture ou à l'audition. Il s'agit donc d'une homophonie proche ; on pourrait dire également qu'il s'agit d'une homonymie approximative.

Selon Mr Guillaume, « l’attraction paronymique du premier vers le second, du premier on en a perdu le sens mais le second pour nos ruraux a lui un sens ; il veut dire naissance, mot familier pour les oreilles de nos pagani. Il ne faut pas y chercher une explication rationnelle mais simplement une évolution phonétique, peut-être donc une branche de vos ancêtres provient de notre région ».

Pourquoi quitter la paroisse de Saint-Augustin ?

La guerre de cent ans se termine et laisse derrière elle un pays meurtri par des décennies de conflits entre la dynastie des Plantagenêt à celle des Valois et, à travers elle, le royaume d'Angleterre et celui de France.

Le prieuré de Saint-Augustin semble avoir souffert d’avantage et ne peut à peine se relever, on va donc négliger sa restauration, car ce sont bien les plus petits établissements qui ont le plus à souffrir des malheurs de ce temps. Le prieuré disparait ainsi à l’aube du redressement économique du pays.

S’engage, en parallèle, après 1453, de grands mouvements de populations, des femmes et des hommes avec de vrais motivations, par trop de bras, quittent les terres froides et déshéritées du Limousin, terres d’élevage et de culture du seigle, quittent aussi les trop fréquentes épidémies de peste de 1455 ou 1478, les hivers trop rudes comme cet hiver de 1463….

Les dernières compagnies ont fui le Périgord, le pays est déserté, les Meyssingeas de Mezinges ont-ils répondu aux campagnes de repeuplement engagés par les seigneurs locaux, ecclésiastiques ou pas …. Les d’Abzac, les Pompadour, ?

Nous avons quelques exemples de repeuplements au sein de la paroisse de Léguillac de l’Auche :

L’une des tenances du prieuré de la Faye, courant 17ème siècle, se nomme tenance des « limouzains », lieu aujourd’hui disparu, gérée par quatre tenanciers, une preuve supplémentaire de migrations en provenance du diocèse de Limoges.

Le hameau de Perpezat né peut-être après migration d’une communauté provenant de Perpezac (domaine de Perpetius ?), en Corrèze, village qui verse cens et rentes au 14ème siècle à la seigneurie de Treignac à quelques kilomètres de Saint-Augustin.

De même, le hameau d’Armagnac, dont l’auteur Monsieur Higounet-Nadal attribue l’origine à une migration d’origine gasconne, in « Mouvements de population dans le midi de la France du XI au XV siècle d’après les noms de personne et de lieu ». Article de notre blog « implantations ».

Tout comme nous avons analysé la possibilité d’une migration en provenance de la région Gasconne avec les d’Abzac de la Douze, un autre personnage important gravite autour d’une nouvelle migration des Meygingeas / Meyssengeas, mais cette fois, de Corrèze vers le Périgord après la guerre de cent-ans ; il s’agit de Geoffroy 1er de Pompadour, né en 1430 au château de Pompadour en Corrèze, fils de Golfier, vicomte de Pompadour, et d'Isabelle, vicomtesse de Comborn, fille de Guichard, vicomte de Comborn. Pompadour se situe à quelques 50 km du village de Saint-Augustin.

Ce que nous savons : dès le milieu du 14ème siècle les alliances de lignages deviennent prestigieuses, les Pompadour s’allient, par mariages, aux lignées vicomtales de la région, les Comborn, Ventadour et Turenne. La mère de Geoffroy est une Comborn, c’est elle qui apporte les seigneuries de Chamberet et de Treignac aux Pompadour en 1426, dont une partie du village de Saint-Augustin.

Serait-ce le lien nécessaire d’une migration possible, le prieuré et l’église de Saint-Augustin en Corrèze sont sous obédience Augustinienne, tout comme le prieuré de la Faye à Léguillac de l’Auche ou le couvent de pères Augustins de Périgueux ?

Pontifical à l’usage de Périgueux de la seconde moitié du 15ème siècle,

enluminé pour l’évêque Geoffroy de Pompadour.

En effet, Geoffroy de Pompadour, surnommé « Chasteau-bouchet » devient évêque de Périgueux en juillet 1470. S’il fait son entrée solennelle plus tardivement, en 1480, après semble-t-il des démêlés avec le chapitre cathédral, Geoffroy gouvernera presque 16 années, jusqu’en mars 1486.

Il devient gestionnaire du prieuré de La Faye à Léguillac de l’Auche en 1473, de l’abbaye de Chancelade en 1478, du prieuré de Saint-Jean de Cole en 1482 et s’investit dans la fondation d’un couvent de pères Augustins hors la ville de Périgueux en 1483, couvent bénit par Geoffroy, en présence de Pierre d’Abzac, de la maison de La Douze, religieux de Saint-Augustin, évêque de Rieux, puis de Lectoure ; il fut fait archevêque de Narbonne en 1494.

Le grand aumônier de France, Geoffroy, tout à la fois seigneur et évêque, va accroître rapidement ses revenus…. Il faut à tout prix repeupler les terres du diocèse.

Est-ce sous l’épiscopat de Geoffroy que les Meygingeas / Meyssengeas vinrent en Périgord, à Périgueux tout d’abord et Léguillac de l’Auche peu de temps après ?

Périgueux, ville frontière pendant la guerre de cent ans, fidèle au roi, Périgueux en véritable petite république conserve son statut de ville libre. Les habitants, sous le règne de Louis XI, ne paient d’ailleurs ni la dîme ni le denier du culte. Franchises fiscales qui finalement ont de quoi convaincre bon nombre d’artisans, commerçants et laboureurs des provinces voisines.

« Tisserands, marchands drapiers, merciers, opèrent en liberté. Même lorsqu'ils ont été attirés dans la ville à prix d'argent, les artisans restent libres. Les consuls donnent-ils 50 écus à trois teinturiers de Toulouse pour obtenir leur établissement à Périgueux - du côté de la Limogeanne, semble-t-il - ils n'exigent d'eux que l’engagement, d'y faire draps et teintures » - Arch. mun. Périgueux, CC 90, f° 27 v°.

Le Registres des Comptes du consulat de Périgueux note la présence du maçon Martí Jordà de Treignhac (14 km de Saint-Augustin) et sa participation à la reconstruction de la tour Mataguerre qui tombe en ruines en 1477.

Est-ce après Pâques de l’an 1482, que les Meyssensas quittent à nouveau Périgueux pour se réfugier en campagne à Léguillac de l’Auche, à proximité du prieuré Augustinien, car la lèpre, le mal-chaud et les fièvres pestilentielles parcourent la ville, la famine sévit dans les provinces voisines, c’est bientôt un afflux de pauvres étrangers attirés par la renommée de la ville qui envahissent les rues, « on meurt partout en masse, tant alz hospitlalz que aillours en la dicha villa, en bladarias et per las estables et charieias, de faim autant que de maladie » - Arch. mun. Périgueux, BB 14, f° 37.

En fin d’année 1482, la ville est désertée par ses habitants, le mal revient encore plus violent en juin 1483……

Geoffrey est à nouveau Périgueux, de 1500 à 1504, mais cette fois en qualité d’administrateur du diocèse.

|

| Charles VIII |

|

| Louis XI |

Sous les monarchies de Louis XI et Charles VIII. Geoffroy devint conseiller d'état sous. Accusé de trahison avec Georges d'Amboise, évêque de Montauban, et Philippe de Comines, pour avoir favorisé le duc d'Orléans, il reste deux ans en prison. Libéré sur la recommandation du pape, Geoffroy meurt en mai 1514, à Paris.

Liens avec le Périgord : Antoine de Pompadour se marie avec Catherine de la Tour le 4 juillet 1489, sont présents les Comborn, les Pompadour de Château-Bouchet à Angoisse, Geoffroy de Pompadour, évêque de Périgueux et du Puy, mais aussi Jean 1er de Talleyrand, seigneur de Grignols, à quelques lieux de Léguillac de l’Auche, époux de Marguerite de la Tour.

La cuve baptismale de l’ancienne église de Saint-Augustin, (époque Carolingienne ?) et une ancienne croix située à l’entrée de Mezinges conservent peut-être encore le souvenir des Meygingeas / Meyssengeas.

En

1691, le jeune clerc de Montrem, Jean Meissenssas, orthographie son nom

« Meissenssas ». La famille prononce donc bien la première syllabe

[mé] et non [né].

En

1691, le jeune clerc de Montrem, Jean Meissenssas, orthographie son nom

« Meissenssas ». La famille prononce donc bien la première syllabe

[mé] et non [né].Remarques en marge :

https://www.facebook.com/leguillacdelauche/

Patron Saint Grégoire

Nous découvrons Guillaume sur un acte daté de 1526 référencé 12 J 162 aux archives départementales de Périgueux. L’acte est conclu entre le prieur de La Faye et quatre habitants du village, tous « hosteliers » et concerne l’un des droits de ban, le droit « d’estang » ou le prieur à la possibilité de vendre son vin, tout au long du mois d’août.

« Sachez tous présents et à venir, qu’aujourd’hui, huit août 1526, en ma qualité de notaire, et en présence des témoins ci-dessous désignés, personnellement constitués et habitants le bourg de Léguillac de l’Auche, diocèse du Périgord, maître Jean de la Coste, clerc, procureur et receveur de l’honorable homme maître Martial de La Coste, bachelier en droit canon, prieur-commendataire et seigneur de La Faye et de Léguillac, d’une part, et Hélie Rapnouil dit Cappe, Pierre Chabanes dit le Masson, Guillaume Meyssensas et Catherine de Célérier, habitants et hôteliers du bourg de Léguillac, d’autre part.

Après la victoire Italienne de Marignan en 1515, François

1er, le « Prince de la Renaissance », est le premier à renforcer

de façon radicale l’autorité monarchique. Les habitants de Périgueux rendent

hommage au Roi.

Après la victoire Italienne de Marignan en 1515, François

1er, le « Prince de la Renaissance », est le premier à renforcer

de façon radicale l’autorité monarchique. Les habitants de Périgueux rendent

hommage au Roi.et 1630 à Léguillac

Ivanne Moreau est présente en 1672 au village de Davaland - Saint-Astier.

|

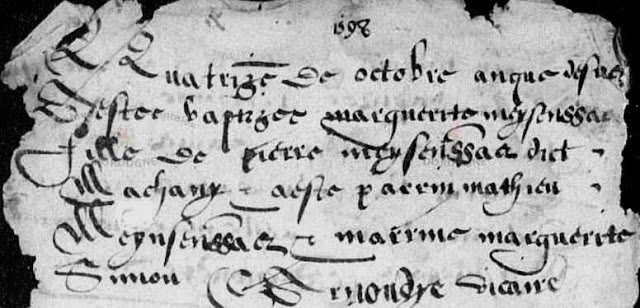

| Baptême de Marguerite - 1598 |

|

| Baptême de Girou - 1599 |

|

| Mariage de Charles - 1677 à Tamarelle - Saint Astier |

Nous retrouverons Charles dans « Gros plan sur les familles de Saint Astier » - acte de mariage ci-dessus. Au moins 3 générations, connues, ont vécues à Font Chauvet, ; Adrieu, Girou, et Charles.

Font Chauvet se situe à environ 1 km 500 à l’ouest du bourg de Leguillac. Le plan cadastral de 1808 nous éclaire sur la répartition du terroir : Outre un petit près à l’arrière des maisons, 50 % de terre sont cultivées, 20 % en châtaigneraies, le restant, 10 % en vigne, 10 % en prés, 5 % en futaies, et 5 % en friches. Les deux habitations existantes en 1808, ont disparues en 2011 sur le plan cadastral. La source se situe à 100 mètres au nord des deux anciennes habitations. Aujourd’hui on retrouve le même petit massif de châtaigner, entourant le vallon de Font Chauvet, à l’ouest et au sud. Les autres parcelles sont essentiellement des près. Les parties boisées se situent sur un sol argilo-sablonneu, les parties cultivées sont appelées dans le parler local « blancairas »

Font Chauvet se situe à environ 1 km 500 à l’ouest du bourg de Leguillac. Le plan cadastral de 1808 nous éclaire sur la répartition du terroir : Outre un petit près à l’arrière des maisons, 50 % de terre sont cultivées, 20 % en châtaigneraies, le restant, 10 % en vigne, 10 % en prés, 5 % en futaies, et 5 % en friches. Les deux habitations existantes en 1808, ont disparues en 2011 sur le plan cadastral. La source se situe à 100 mètres au nord des deux anciennes habitations. Aujourd’hui on retrouve le même petit massif de châtaigner, entourant le vallon de Font Chauvet, à l’ouest et au sud. Les autres parcelles sont essentiellement des près. Les parties boisées se situent sur un sol argilo-sablonneu, les parties cultivées sont appelées dans le parler local « blancairas »La condition paysanne, dès le 13ème, évolue en Périgord

L’ambitieux Vigier, parfois violent, habitant la Font-de-l’Auche, accroît son patrimoine foncier au détriment de ses bailleurs, refuse de payer la dîme aux fermiers du prieur et la restitution des rentes du prieuré. Le prieur de La Faye et Pierre d’Abzac de la Douze, son beau-frère, vont profiter des tensions politiques du pays pour tenter de nuire à Vigier en envoyant quelques gens d’armes à son domicile.

L’aliénation des rentes du prieuré de La Faye

|

| Henri IV |

Depuis l’assassinat d’ Henri IV, en 1610, le contexte politique n’est pas favorable aux protestants. Des menaces de guerre apparaissent à nouveau, Henri de Bourdeilles (1560-1641), sénéchal et gouverneur de la province, mobilise à partir de 1615 des compagnies de gens d’armes qui vont loger à de nombreuses reprises à Léguillac.

|

| Louis XIII |

Le témoignage de Mathieu

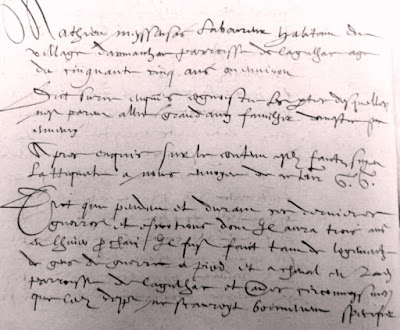

« Mathieu Meyssensas laboureur habitant du village d'Armanhac paroisse de Lagulhac, agé de cinquante cinq ans ou environ, dict - sur ce enquis - cognoistre les parties, desquelles nest parent, allié, grand amy, familher, domestic ni ennemy Apres, enquis sur le contenu esditz faictz , suyvent lettiquete a nous envoyée de ce … …, dict que pandant et durant ces dernieres guerres et esmotions - dont il aura trois ans en lhiver prochain - il fust faict tant de logementz de gens de guerre, a pied et a cheval , en ladite parroisse de Lagulhac et autres circonvoysines que ledit deposant ne scauroyt bonnement specifier.

Car il advint que durant quelques moys que lune nestoyt deslogée dudit lieu de Lagulhac que lautre ne survint pour y loger et presuppoze luy depposant : que durant lesdites guerres [.. pli de la page...] fust faict plus de vingt et cinq ou vingt et six logis en ladite parroisse, vivantz les soldatz desdites compagnies a discretion sur ladite parroisse et y exerceantz tous les ravages et pilheries que gens de telle sorte ont acoustumé uzer. Tenentz les champs en telles occurrences - ainsin que ledit desposant auroiyt veu et pour son particulier, senty et experimenté lesditz ravages et pilheries que luy ont esté faictes. Et comme ladite paroisse de Lagulhac estoyt ainsin foulée par tant de logementz de gens de guerre, entre autres un nommé le cappitaine Latour que lon disoyt estre sergent majeur du regiment du Sieur de Bourdelhe, y vint fere logis, avec toutes les compagnies dudit regiment et aulcuns des soldatz desdites compagnies dudit regiment estant logés en la maison dudit depposant, dirent que ledit cappitaine Latour sestoit là rendu - heure de nuit - pour adviser le moyen de surprendre le prieuré de Lafaye appartenant audit deffendeur que est situé en ladite parroisse de Lagulhac dont ledit Sieur prieur heust advertissement par quelcun de ses amicz. Que fust cause quil se pourveust de plus grand garde quil navoyt acoustumé de y faire au paravant. Tellement, que par le moyen

Traduit par Paléo-FGW le 8 octobre 2016

Mathieu Meyssensas, âgé d’environ 55 ans, laboureur au village d’Armagnac, commune de Léguillac de l’Auche, est sollicité en qualité de témoin lors du procès opposant le Sieur Vigier, riche propriétaire, et le prieur de La Faye.

Mathieu après avoir pris connaissance des faits, reconnaît « ne pas être ni parent, allié, grand ami, familier, domestique ou ennemi » du défendeur, Bernard Jay, prieur et du demandeur Vigier et note que « pendant et durant ces dernières guerres et esmotions, cela fera trois ans à Noël, qu’il y eut tant de logement de gens de guerre, à pied et à cheval, qu’il est impossible d’en connaître le nombre ; que sur Léguillac il y eut bien 25 ou 26 logis de soldats vivant à discrétion sur la paroisse et excercant ravages et piheries ».

Mathieu souligne « qu’il aura vu pour son particulier senty et expérimenté les dits ravages et pilheries ».

Mathieu, dit Ramonet, va héberger à son domicile les soldats de l’un des régiments du Sieur de Bourdhelhe commandé par un certain Capitaine Latour.

Mathieu entend fortuitement les propos

de quelques soldats concernant l’échec de leur capitaine dans l’attaque du

prieuré, le prieur ayant « heust

advertissement par quelcun de ses amicz et qu’il pourveust le prieuré de plus

grande garde ».

Mathieu entend fortuitement les propos

de quelques soldats concernant l’échec de leur capitaine dans l’attaque du

prieuré, le prieur ayant « heust

advertissement par quelcun de ses amicz et qu’il pourveust le prieuré de plus

grande garde ».Mathieu, sa femme, ses fils, Félibert, Marot, et Antoine, décident alors de ne pas quitter leur habitation dans la crainte d’exactions et « qu’elle ne fut du tout ruynée et pilhée ».

En effet, le bruit courait, qu’à Agonac, les hommes du Capitaine Latour avaient commis « forcementz de femmes, perte de papiers jettés au feu, plume de lits jetées au vent ».

Mathieu, à décharge du prieur, indique qu’il n’a jamais été obligé de transporter du blé ou du vin à Périgueux, que les tenanciers du prieuré ou lui-même, s’ils ont été employés par le prieuré pour des gardes de nuit comme il était convenu au début des guerres, c’était bien de leurs propres grés.

En effet, Mathieu et les « tenanciers, au commencement des guerres, avaient convenu de faire garder par le prieur, leur biens, vivres et ustensiles, et leurs propres personnes, ne tenant que bien peu en leurs maisons ».

Le précieux témoignage de Mathieu se situe dans un contexte de révolte larvée fondée sur la présence et les interventions incessantes des gens de guerre dans les villages et les exactions des receveurs des tailles, auxquels s’ajoutent parfois les pillages.

Henri, parent du célèbre écrivain et chroniqueur Pierre de Bourdeilles, nait vers 1570 et décède le 14 mars 1641. Il est qualifié de vicomte et baron de Bourdeilles, marquis d’Archiac, seigneur de La Tour-Blanche, conseiller d’Etat, capitaine de 50 ou 60 puis 100 hommes d’armes des Ordonnances, Sénéchal et Gouverneur du Périgord en 1597, conseiller du Conseil Privé du Roi en 1572 et chevalier des Ordres en 1619. Il épouse le 14 janvier 1604 Madeleine de La Châtre.

Les compagnies d'ordonnance sont les premières unités militaires permanentes et donc professionnelles à disposition du roi de France. Les hommes d’armes se déplaçaient à cheval.

1621 - Marguerite Meyssensas, épouse d’un soldat du Roi Louis XIII

Le registre paroissial de l’année 1628 est le premier document de la paroisse de Léguillac de l’Auche a évoquer l’existance d’un soldat au service du roi. Il s’agit de Giraud Simon, habitant du bourg, époux de Marguerite Meyssensas, mariés avant 1620.

Mme Raluy - Léguillac de l’Auche - page 262.

Peu d’information sur l’ascendance de Marguerite ; cependant deux choix s’imposent en consultant le registre paroissial :

Marguerite, fille de Pierre dit « Mchany » et Marguerite Simon, est présente sur le 1er acte de baptême du 1er feuillet du registre paroissial de Léguillac de l’Auche, en octobre 1598. La famille Simon est présente régulièrement dans l’entourage des Meyssensas par mariages ou parrainages, ainsi à la fin du 16ème siècle, au moins 4 épouses Meyssensas sont nées Simon.

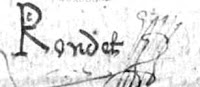

Ou est-ce Marguerite, fille de Mathieu dit « de Ramonet » habitant le hameau d’Armagnac, sœur d’Annet et épouse du notaire Charles Rondet mariés avant 1615 ? Pierre Rondet père, notaire, est parrain lors du baptême de la petite Marie, fille de Giraud Simon et Marguerite en 1621. Charles Rondet appose de même sa signature au bas de l’acte.

Le 26 octobre 1621, la petite Marie nait au bourg, en l’absence de son père Giraud, soldat piquier du roi. Giraud, le 26 octobre, participe au siège de Montauban. Deux soldats de Léguillac on rencontré Giraud près de Libourne, début décembre, de retour du siège de Montauban. Marguerite vraisemblablement a connaissance du sort réservé à son mari, en effet les témoignages sur son état de santé laissent peu d’espoir sur un possible retour.

A la fin du conflit, le 27 juin 1629, Richelieu accorde aux protestants la paix d'Alès, le maintient de l’Edit de Nantes et la suppression des privilèges accordés aux protestants.

Marguerite n’attend pas la fin du conflit et sollicite le 30 septembre 1628 le curé Charrière pour « le sacrement du mariage, sept ans après l’absence de Giraud Simon, son mary ». « La Sainte Eglise suivant l’ordonnance et les décrets » requiert la parution devant le curé de deux témoins. Voir paragraphe - Le siège de Montauban.

Marguerite se marie ce 30 septembre avec Jiriou Simon, veuf depuis à peine 3 mois. Jiriou dit « le Jeune », laboureur à bras, habite le hameau de Merlet. Il est fils de Marsalou Simon et Thonio Linard (décédée le 21 mai 1629, peut-être victime de la peste ou d’une disette céréalière).

Jiriou est peut-être frère du défunt. Le registre paroissial nous apprend que son épouse Sicarie Simon est décédée le 27 juin 1628, peut-être elle aussi victime par la peste.

Le Royaume de Louis XIII fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac de l’Auche enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins. En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès, puis 14 en 1630.

Le Royaume de Louis XIII fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac de l’Auche enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins. En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès, puis 14 en 1630.

Marguerite, la fille du couple, Marie, Jiriou et sa fille Mondine née en 1624, et Peyronne, enfant à venir (1629-1650) vont dorénavant vivre à Merlet. Jiriou décèdera au village de Merlet le 18 novembre 1670 à l’age de 90 ans.

Les Simon sont bien implantés à Merlet, « Jean de Chaumont donne à titre de bail le mainement de Puyprebastre en 1598 » à deux frères Simon habitant Chantemerle ou Merlet (domaine appartenant aux Chantemerle de Saint-Aquilin). « Un siècle plus tard, les Simon sont des laboureurs prospères, en 1702, la vente de biens immobiliers entre membres de la famille Simon confronte la maison des hoirs de Marsoudou Meyssensas ». En italique - extraits Mme Raluy.

Mme Raluy note la présence d’au moins 5 habitations en 1702. La rente est payée au seigneur de Gréziniac. En 1808 l’unique maison de Merlet appartient encore aux Simon, présents aussi lors du recensement de 1886. On remarque les trâces de batis très anciens en façade.

Les raisons du départ, être soldat au temps de Louis XIII

Après la régence mouvementée et pro-espagnole de sa mère, Louis XIII et Richelieu rétablissent progressivement l'autorité royale en brisant les privilèges des protestants. C'est par un coup de force, le 24 avril 1617, que Louis XIII accède au pouvoir. Il ordonne l'assassinat du favori de sa mère, Concino Concini et exile Marie de Médicis à Blois.

Le roi se rend à Pau en Béarn, dont il est le souverain, pour y rétablir la religion catholique comme religion officielle. Dès lors, il entend mettre fin aux privilèges politiques et militaires dont bénéficient les protestants depuis l'édit de Nantes et imposer le catholicisme d' État à tous ses sujets. De 1621 à 1628, il combat les protestants puis détruit les fortifications de leurs places-fortes.

Malgré la promulgation de l'édit de Nantes en 1598 par son père Henri IV, Louis III mène une première campagne contre les protestants en 1621 et permet la prise de Saint-Jean-d'Angély en juin, puis soumet la Guyenne.

Le régiment de La Douze, levé le 7 juillet 1621 par Charles d'Abzac marquis de La Douze, participe à la répression organisée contre les Huguenots. En 1621, il participe au siège de Montauban. Giraud Simon, Bernichou Veyssière, tailleur au bourg, et Jehan Barthoulomé du hameau de Merlet appartinrent-ils à ce régiment, étaient-ils présents devant Bergerac le 16 juillet 1621 lorsque Louis XIII entre dans la ville, en proie à de vives révoltes.

Présent lors des massacres de la Saint-Barthélemy, perpétrés à Paris dans la nuit du 23 au 24 août 1572, il raconte : « Mon père, mon frère aîné et moi-même, avec d'autres membres de la famille de Caumont, étions venus à Paris pour assister au mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois. Nous habitions rue de Seine dans le faubourg Saint-Germain-des-Prés. Protestants, nous figurions parmi ceux qui devaient être éliminés. Le temps mis par les soldats pour aller au faubourg avait été suffisant pour que les protestants soient prévenus et pour que la plupart puissent s'enfuir. Ce ne fut pas notre cas, le 24 aout, je fis semblant d'être mort entre les corps de mon père, François de Caumont, et de mon frère. Couvert de sang, je fus ensuite sauvé par un marqueur de jeu de paume qui me mena chez ma tante, Jeanne de Gontaut, sœur du maréchal de Biron et protestante. Ce dernier, catholique modéré, me cacha à l'Arsenal ».

La Force suivit le parti d'Henri de Navarre aux côtés duquel il fait ses premières armes et dont il resta toujours le fidèle compagnon et lui resta dévoué jusqu'à la fin. Il était dans le carrosse royal lorsque, le 14 mai 1610, Ravaillac porta le coup mortel au roi.

Le 17 août, le roi entame le siège de la ville de Montauban. Le roi catholique tente en vain de venir à bout de la ville huguenote et le siège ne cesse que quatre mois plus tard par la victoire des Montalbanais en novembre. (Nombre de coups de canons lors du siège par Jean de Natalis)

|

Le recrutement :

Le recrutement des soldats pose le problème le plus sérieux à Richelieu et Louis XIII car il n’y pas de conscription comme nous l’entendons aujourd’hui. La création des régiments se fait par levée de volontaires ou racolement à « prix d’écus ». Le recrutement s’effectue aux échelons des Généralités, Pays, Baillages, Sénéchaussées et Paroisses, parmis les « pauvres, les désoeuvrés, les fainéants…… » réf : L'armée depuis le moyen âge jusqu'à la Révolution - Louisy et Jacob - 1889.

Le système des Milices Paroissiales et du tirage au sort n’est créé qu’au début du règne de Louis XIV - voir Jean Meyssensas, milicien de la paroisse de Léguillac en 1688.

La mode vestimentaire :

Giraud est munie d’une longue pique, d’où son nom de piquier, sa compagnie est alors disposée en carré en rangs serrés afin de repousser les charges de cavalerie et d’infanterie. Les armes tels les hallebardes et les pertuisanes sont encore utilisées. Comme les officiers, Giraud utilise aussi une arme de duels telles les rapières et les dagues de main gauche pour les engagements au corps-à-corps.

Le siège de Montauban :

Giraud, Bernichou, 21 ans, Jehan tout juste agé de 15 ans, quittent Léguillac aux alentours du mois de juin 1621 et rejoignent le régiment de la Douze. Les trois Léguillacois vont devoir parcourir les 170 km qui les séparent de Montauban, en 8 ou 11 jours par étapes de 15 à 20 km par jour de marche.

« S'ils tombaient malades en route, s'ils étaient blessés à la guerre, ils se voyaient exposés à mourir abandonnés dans les champs…… », pourtant tel ne fut pas le cas de Giraud.

Selon le témoignage de Jehan, 22 ans environ, habitant Merlet le 20 septembre 1628 auprès du curé Pierre Charrière, « en venant du siège de Montauban en compagnie dudit Simon, ll l’avait laissé grandement malade dans un champ de terre a une lieu de Libourne (4 km) et ne scavoir nullement de quoy il étoi devenu ». Giraud a-t-il été atteint de la fièvre qui causa le départ de l’armée du roi lors du siège de Montauban après un grand nombre de pertes ?.

Le second témoignage est celui de Bernichou, agé de 28 ans environ, tailleur du bourg, qui déclare le 28 septembre 1628 « que se retirant du siège de Montauban, il avoi rencontré le dit Simon dans l’hopital de la ville de Libourne en danger et probabilité de mort et a dit ne scavoir de quoy il était devenu ».

En 1621, il n’y a pas de service médical dans les armées. Richelieu l’organise par une ordonnance en 1629 et établit que tout régiment doit avoir une infirmerie et des chirurgiens.

La troupe de retour de Montauban fait halte à Libourne tout début décembre 1621. Giraud est admis à l’hopital de Libourne ou il meurt en fin d’année.

Les archives de l’hopital de Libourne conserve un document mentionnant le passage des soldats après la fin du siège de Saint-Jean-d’Angély le 21 juin 1621. « On envoya à Libourne 400 soldats malades ; les estropiés, pendant le siège, furent logés à l’hopital par ordre du roi ; puis, par arrêt du conseil d’Etat du 12 aout 1621, il fut accordé aux maire et jurats 300 livres sur les deniers de l’épargne du monarque pour les indemniser des soins dont ils avaient entouré ces soldats. Cette somme ne fut payée qu’en 1627 ».

Annecdote

Les soldats qui après la guerre avaient été licenciés, revenaient, en mendiant, dans leurs villages, et, s'ils étaient estropiés et infirmes, ils ne pouvaient plus gagner leur vie par un travail quelconque. On les rencontrait demandant l'aumône le long des chemins ou dans les rues des villes ; quelques-uns portaient les débris de leur uniforme, et d'autres, qui ne tardaient pas à devenir des voleurs dangereux, mendiaient l'épée au côté. Ils étaient si nombreux, à Paris, sous Louis XIII , qu'on les enferma, comme vagabonds, dans l'hôpital de la Pitié.

A la fin du 19ème siècle, dans sa notice consacrée

à la paroisse de Léguillac de l’Auche extraite de « L'ancien et le nouveau Périgord », l’abbé Brugière note

la naissance de Jeanne, fille d’Antoinette Maissensas et de Charles Rondet,

notaire royal.

A la fin du 19ème siècle, dans sa notice consacrée

à la paroisse de Léguillac de l’Auche extraite de « L'ancien et le nouveau Périgord », l’abbé Brugière note

la naissance de Jeanne, fille d’Antoinette Maissensas et de Charles Rondet,

notaire royal.Annette est fille de Mathieu, marguillier, habitant du village d’Armagnac à Léguillac. Les archives paroissiales ne nous permettent pas de connaitre ses dates de naissance, vers 1590 - 1595, et de mariage avec Charles Rondet, avant 1615.

Le statut de notaire royal est développé dans le paragraphe "Léguillac de l'Auche - les plus anciens actes notariés : 1684 à 1703".

Les archives notariales restent encore le passage obligatoire pour découvrir et comprendre le monde rural ancien. Ce fond très riche permet de connaître précisément les pratiques foncières des Meyssensas des 17ème et 18ème siècles. Si les archives de Charles Rondet ne nous sont pas parvenues, les archives départementales de Périgueux détiennent, par contre, celles de Maître Reynaud qui établit en 1684 le premier acte mentionnant notre patronyme.

Le 10 mai 1612, Charles et son frère Pierre, notaire royal, apposent, pour la première fois, leurs signatures sur un acte de baptême.

Charles Rondet n’officie que très rarement à son domicile de Puychaud - Puychal en 1633. Son activité de notaire rural est tributaire des saisons. Il se déplace le plus souvent au domicile des demandeurs, lorsque, par exemple, il s’agit de recevoir les dernières volontés d’un mourant, ou parfois même, à l’auberge du village, chez « l’hoste ».

On imagine Annette observant Charles ranger dans ses sacoches accrochées à la selle de son cheval, son encre, son papier et sa plume, et, le perdant du regard, partir au trot et parcourir le kilomètre le séparant du village.

La signature de Charles avec l’initiale de son prénom, « C » à l’intérieur de la boucle du R majuscule, suivi de son prénom abrégé.

Charles Rondet est le personnage le plus important de Léguillac avec le seigneur-prieur Bernard de Jay, et le curé Courcellaud. Il cumule plusieurs fonctions, celles de banquier, marieur, médiateur, ou agent immobilier. Son statut social le situe sur un même plan que le bourgeois ou le marchand.

|

| le curé Courcellaud |

Charles Rondet fait partie des familles de notables bien établies depuis le début des registres paroissiaux en 1598, comme les Janailhac, les Chabanas ou les Linards. Ces notables sont affiliés à des titres divers aux prieurs de La Faye comme d’ailleurs quelques Meyssensas, mais aucun d’eux n’accèdera au statut de notable dans le courant du 16ème et début du 17ème sur Léguillac.

Mathieu, père d’Annette, est témoin, comme Charles Rondet dans l’affaire Vigier en 1618, Thomas sera fermier du prieur Jean d’Abzac de la Douze en 1638, Jean d’Abzac de la Douze sera parrain de la petite Catherine en 1647 …..

Charles Rondet en se mariant avec Annette Meysensas infirme la règle de l’endogamie pratiquée chez les notaires.

Si les enfants nés du couple et les liens avec quelques anciennes familles ne sont pas tous enregistrés sur les registres paroissiaux, on note cependant.

Mary Rondet, fille d’Annette nait en 1625.

Entre 1625 et 1639 les épidémies, disettes, famines et pestes se succèdent en Périgord, Léguillac ne sera pas épargné par la disette céréalière de 1625 - 1626.

« Le huitième jour du mois de décembre 1620 » la naissance de Pierre Rondet, au village de « Puychal », le parrain se nomme Pierre Rondet, notaire royal, la marraine, Marguerite Meyssenssas. Le prêtre Arnouldie, et Dalesme, Janalhac, Chazote signent au bas de l’acte.

Le 18 avril 1626, nait Jehan Rondet, fils de Pierre Rondet, notaire royal, et de Marguerite Blanchard, parrain, Jehan de Laporte, marraine, Marguerite Sailhac, demoiselle du lieu, en présence des patronymes Puyferrat, Chazotte, De Valbrune, Charles Rondet, frère de Pierre, et le curé Charrière.

Annette est marraine de Nardou Chazotte en 1627, cette même année, le bruit court à Léguillac que la famine a atteint Sarlat.

Charles Rondet est parrain de Charles Meyssensas, fils de Marot et d’Anne Simon de Léguillac le 6 février 1625.

Le Royaume de Louis XIII, fils d’Henri IV et de Marie de Médicis, fait face depuis 1628 à de graves épidémies de peste. Le curé de Léguillac enregistre en 1627, 13 personnes « ensevelies » puis brusquement 23 en 1628, la peste est arrivée à Léguillac et les villages voisins.

En 1629, la mortalité s’atténue avec 14 décès puis 14 en 1630.

En 1631 la peste sévit à nouveau à Périgueux, le registre de 1631 sur Léguillac a disparu, comme une partie de celui de 1632 qui enregistre cependant encore 6 décès en novembre et décembre. 1633 est incomplet et 1634 a disparu.

Le « dixième jours du mois de janvier 1633 », Charles Rondet déclare le décès de son épouse Annette Meysensas, fille de Mathieu d’Armagnac, « marguillier de la présente église de Lagulhac, famme de Maitre Charles Rondet, notere royal, ladite Annette a été enterré au semantière de la paroisse, et son mary a appellé pour son épouse a selebrer le divin service, Monseigneur Geoffroy du Soulier, prêtre et moyne du chapitre de Saint-Astier, le prieur du prioré d’Annesse Maitre Jehan ….. prêtre prébandier, curé de las Texinras ( ?), Jehan du Soulier, clerc, Jehan Barzac, Thoumieu Meyssensas, Pierre Lagueyrie, Léonard du Mas, ……… ».

D’autres membres Meyssensas sont mentionnés mais restent illisibles.

Annette n’a donc pas été victime de l’épidémie de peste.

Note : Charles Rondet de sa belle signature déclare la naissance de Gabriel Bibaud en juin 1632, à partir de cette date, peu avant la naissance de son fils Charles et du décès d’Annette, Charles ne signe plus avec la même application, ainsi en aout 1632, le « C » majuscule est inversé et précéde le nom de famille.

A nouveau entre 1636 et 1639 une nouvelle disette céréalière s’installe sur l’ensemble du Royaume.

Charles Rondet, Thomas Meissenssas du bourg, Pierre Gailhardon de Mensignac, et Simon Bournet de Gravelle sont nommés fermier du prieuré en 1638.

Charles signe à nouveau de sa belle signature à partir de septembre 1634.

Autres liens entre les Meyssensas et la famille Rondet les décennies suivante

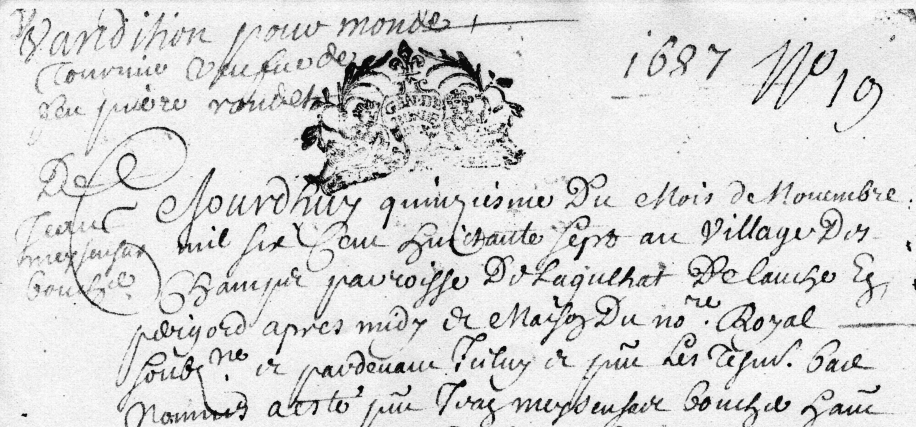

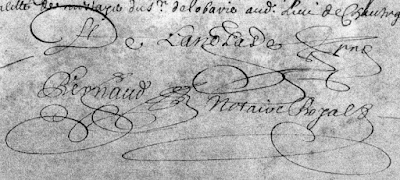

En 1687, Jean Meyssensas, boucher au bourg de Laguilhat vend à Monde Fournier veuve de feu Pierre Rondet, bourgeois de Périgueux, et « habitante du bourg de Laguilhat de l’Auche, tous les bâtiments, ayzines, jardins, et biens à lui appartenant, sis dans le bourg de Laguilhat » acte passé au domicile du notaire Soulhier.

1647 - L’autorité seigneuriale au temps de Girou Neyssensas

|

| Château Prieuré de La Faye |

Quelques siècles plus tard, en 1647, la contrée autour de Leguillac, est soumise à une double autorité. Jehan d’Abzac de la Douze est prieur de la Faye, et seigneur de Leguillac de l’Auche. Le patrimoine foncier du prieuré se compose de tenures paysannes.

|

| Blason des d'Abzac |

On notera, aussi, comment les prénoms «passent» d’une paroisse à une autre ou d’un groupe social à un autre. Si l’on regarde de plus près les prénoms présents à Leguillac et Saint Astier, très peu de prénoms sont communs entre les deux villages jusqu’au début du XVII. Le prénom Sicaire ou Sicarie par contre est présent dans les deux villages, dès les années 1600.

Sicaire Meysensas dit « garçon » au temps de Louis XIV

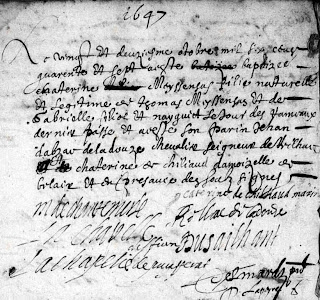

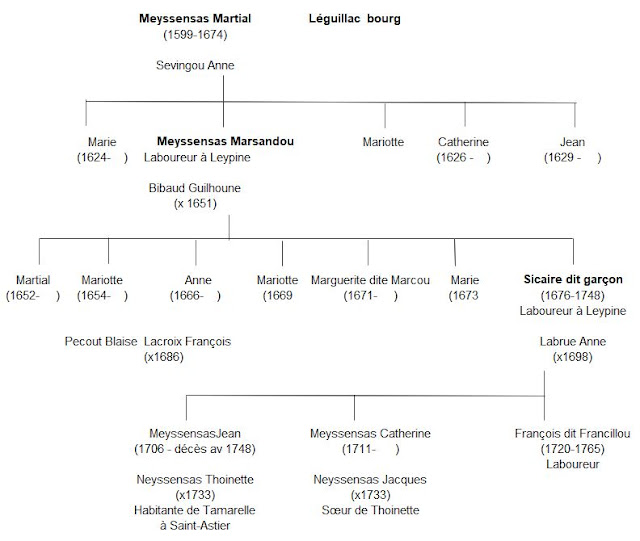

L’article retrace quelques évènements de la vie de Sicaire Meysensas dit « garçon », laboureur à bras, habitant le hameau de Leypine à Léguillac de l’Auche entre 1676 et 1748, témoin de la fin des révoltes paysannes et du début de nouvelles crises de subsistance en Périgord. Il s’agit de l’un des Meyssensas pour lequel nous possédons le plus grand nombre de documents d’archives. Sicaire est l’ancêtre commun des Neycenssas relevés par Monsieur Georges Vigier, il y a quelques années.

Les évènements importants de sa vie

1676 : naissance

avant 1698 :

décès de son père, Marsoudou, peut-être en 1688

1698 : mariage avec Annette Labrue

1709 : testament de sa mère, Guilhoune Bibaud

1713 : conflit avec Pierre d’Abzac de la Douze, prieur de la Faye

1730 : bail de ferme

1748 : décès et partage de biens, la disette de 1747 en Périgord

Sicaire nait le 3 décembre 1676 à Leypine, à Léguillac de l’Auche, des époux Marsoudou, laboureur, et Guilloune Bibaud. Ses parents se marient le 11 juin 1651, soit 25 ans avant la naissance de Sicaire.

Le prénom Marsoudou est issu de Marsaud en lien avec le prénom Martial, devenu nom de famille avec la popularité du 1er évêque de Limoges, Martial au 3ème siècle ; quant à son épouse, Guilloune, le prénom est tout particulièrement utilisé dans un triangle Ribérac, Bergerac et Brive. Il dérive de Guillaume.

Lieu de vie du couple : Leypine se situe à quelques 500 mètres de Léguillac de l’Auche.

« Le hameau est habité, au début de 18ème siècle, par la lignée des Meysensas avec Martial dit Marsoudou, Marsoudou ou Marsaudon. A l’époque du prieur César de Mongrand, (1754-1757) Leypine est un ténement composé de plusieurs parcelles de terre appartenant à plusieurs propriétaires, parmi lesquels des laboureurs et des bourgeois, Messieurs Pontard et Soulhier ». Réf : Mme Raluy - Du paléolithique à l’ère numérique - 2016.

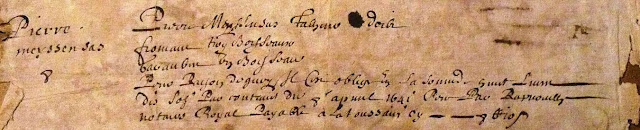

Quelques années après le décès de son père, Sicaire passe contrat de mariage en 1698, référencé aux Archives de la Dordogne sous la cote - 3 E 5266, n°8.

26 janvier 1698

Contrat de mariage entre Sicaire Meysensas et Annette Labrue

Le 1er acte notarié concernant Sicaire, 22 ans, (1er contrat de mariage connu dans notre famille), est rédigé le 26 janvier 1698 au village de la Martinie, à la métairie du Seigneur de Montozon, entre Sicaire Meysensas, et Annette Labrue.

La transcription est effectuée par un membre bénévole du site Geneanet en octobre 2014 et respecte la graphie du 17ème siècle.

1er feuillet :

« Ce jourd'huy vingt sixiesme du mois de janvier

mil six cent nonante huit au vilage de la

Martinie parroisfe de Lagulhiat de l'Auche en Périgord

et maison de la mestrerie du Seigneur Demontozon et ou

habitte Jean Labrue dit Chalard laboureur par devant moy

notaire royal soussigné et présents le tesmoins bas nommés

ont eftes présents le dit Jean Labrue dit Chalard laboureur

et Sicarie Jassalhiat conjoints et Annette Labrue

leur fille naturelle et légitime les dits Jassailhat et

Annette Labrue mère et fille dumeme authorizees du dit

Jean Labrue leurs mary et père pour l'effet des présentes

tous habitans du dit présent vilage de La Martinie pour eux

et les leurs a ladvenir d'une part et Sicaire Meysensas

laboureur fils naturel et legitime de feu Marsoudou

Meysensas et de Guilhoune Bibaud habitant du lieu de

Leypine prest le bourg du dit Lagulhiat aussy pour luy

et les siens d'autre part par lesquelles parties a este

dut mariage aussi este proparlé par parolle de futur

d'entre le dit Sicaire Meysensas de luy d'une part et de

la dite Annette Labrue d'elle d'autre lequel s'accompliras

s'il plaist a Dieu en fasce de Nostre Sainte Mere Esglize

Catholique apostolique et Romaine toutes fois et quantz

que l'une des dites parties en sera sommée et requize par

l'autre a peyne de tous despans dommages et intérêts

pour supporter les charges du dit futur mariage

les dits Labrue et Jassailhat conjoints ont de leurs

bon gré et libérale volonté conjointement et solidairement

2ème feuillet :

constitué comme constituant par les présents a la dite

Annette Labrue leur dite fille future expouze y presente

comme dessus et aceptante scavoir en la somme de

deux cent livres plus un lit garny de coyte et cuissin

depl(...) sans estre garny de plume plus un tour de lit

avec ses franges et coutures de toile de boyradis une

couverture de sarge de vilage grize, deux plats et une

assiette d'estain moyens, six linceuls scavoir cinq d'estoupe

grosses et un de boyradis deux napes scavoir une de

boyradis et l'autre d'estoupes grosses pl(...) de la longueur

chacune de deux aulnes, une douzene de f(...) de

boyradis triolées, un coffre ferré ferman a clef

de bois de noyer fait en menuizerie de la contenance de

huit boissaux de bled ou environ, le tout neuf

plus la somme de cinq livres pour avoir un chalit

et aussi la somme de six livres pour avoir de la

plume le tout pour tous les droitz et pretantions

que la dite future expouze pouvoit avoir et

pretandre sur les biens de ses père et mère et

payable la susdite somme de deux cent livres susdits

meubles effet et susdite sommes pour avoir le dit

chalit en plume scavoir la somme de cent cinquante

livres dans un an prochain venant a contre du jour

et d'acte de présents et les susdits meubles effet et susdite

sommes de cinq livres d'un costé et six livres d'autre

pour avoir le dit chalit et la dite plume le jour de la

bénédiction nuptialle et la somme de cinquante livres

restants dans un autre an après le dit jour et d'acte

des présents qui sera dans deux ans le tout sans

3ème feuillet :

donner interest qu'a deffaud du payement de ses pactions

a peyne de tous despans dommages et intérêts

recepvant laquelle constitution des susdites sommes et

susdits meubles et effets le dit Meysensas après la

réception du tout l'assignera sur tous de chasuns

ses biens meubles y meubles présents et advenir comme

demeuré assisgné des a présent (...) et

demeureront ces dits futurs expoux entre eux associes

moytié meubles et acquets qu'ils fairront pendant et

constant leutr dit futur mariage desquels acquets ils ne

pourront dispozer qu'en fabveur des enffants ou filhes

qui proviendront d'yceluy pacte acordé entre ces dits

parties que cas advenant le depces dudit Meysensas

futur expoux avant la dite Labrue sa future

expouze auquel cas elle gaignera sur les biens d'yceluy

par droits du sole et agensement la somme de soixante

livres et au contraire cas advenant le depces

de ladite Labrue future expouze avant le dit Meysensas

son futur expoux auquel cas il gaignera sur les biens

d'ycelle par mesme droit du sole et agensement la

somme de trente livres et pour l'entretien

de tout ce que dessus les dites parties ont obligé et

hypothéqué tout et chasuns leurs biens meubles

ymeubles présents et advenir et ont renoncé aux

ren(...) a ce contraires et de leurs vouloir et du

consentement ont estés condampnes? soussigne Lefel

Royal en présences de Coulaud Bouleibe laboureur

habitant dudit present vilage de la Martinie et de

4ème feuillet :

Francois Desmaisons aussy laboureur habitant du vilage

de Sirieys, Letout habitant la paroisse de Lagulhiac

qui nomé signé ny pour ne scavoir

de enquis par moy Reynaud Notaire Royal

En marge : contrôlé au tribunal - fol II n.b. à Saint-Astier - Ce 1er février 1698 - J Bonhomme Notaire Royal

Contenu de l’acte :

On retrouve les anciennes « tournures » du 17ème siècle et leurs orthographes approximatives, cependant on saisit le sens général du texte en français moderne.

L’acte est rédigé durant l’hiver 1698, au mois de janvier, période de faible activité agricole, à la métairie située au lieu-dit « Martinie » l’une des 5 métairies appartenant au Seigneur de Montauzon, à « Laguilhat ».

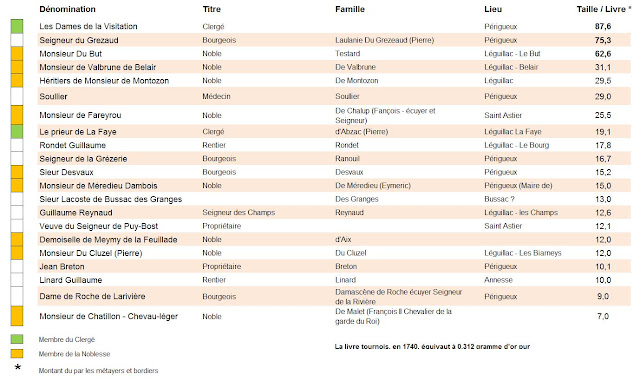

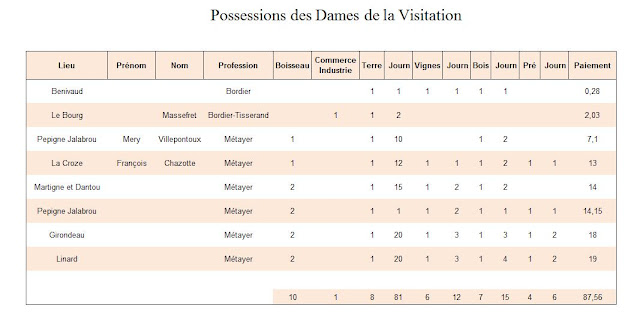

Quelques décennies plus tard, en 1740, une seule métairie, appartenant aux héritiers de Monsieur de Montauzon, entretenue par Jean Bouyer, est taillable à hauteur de 7,1 livres. Elle se compose de 12 journaux de terre, 2 journaux de vignes, 1 journal de bois, 1 journal de pré.

Les Dames de la Visitation et Jean Breton, propriétaires habitant Périgueux, possèdent les deux autres métairies de la Martinie, pour une taille respectivement de 14 et 10,10 livres.

Lors de la vente des biens des Dames de la Visitation, en 1789, la métairie de la Martinie est évaluée à 18 900 livres, pour un revenu de 450 livres.

Jean Labrue dit Chalard, laboureur, habite avec sa famille à Martinie.

Sicaire Meysensas, futur époux, est laboureur domicilié à Leypine.

Les futurs mariés convolent pour la première fois et sont légitimes et naturels. Le père de Sicaire, Marsoudou est décédé. Annette est sans emploi ou sa profession est tue comme souvent.

L’origine géographique des futurs époux :

Leypine se situe à 2 km 300 de Martinie. L’écrasante majorité des contrats dont nous disposons concernent des hommes et des femmes habitants la paroisse de Léguillac de l’Auche.

Le choix des conjoints :

Le premier critère est l’endogamie, les jeunes hommes et femmes fréquentent les mêmes lieux, fêtes locales, activités agricoles et artisanales, vie religieuse. C’est donc sur la paroisse que les jeunes gens se rencontrent.

Le deuxième critère, l’homogamie, permet aux jeunes et leurs familles de choisir leur conjoint dans un même milieu social. Le père de la mariée est laboureur, Sicaire le futur marié est aussi laboureur comme Martial dit Marsoudou, son père.

La dot ou « le prix de l’exclusion des terres »

Très longtemps la dot exclut presque totalement les filles de la succession et leur accorde un minimum forfaitaire. « le tout pour tous les droitz et pretantions que la dite future expouze pouvoit avoir et pretandre sur les biens de ses père et mère ».

En 1791 l’exclusion des enfants dotés disparait et les renonciations à l’héritage mentionnées dans les contrats de mariage sont supprimées en 1793 ; la coutume dotale perdure cependant jusque dans le courant du 19ème siècle et disparait peu à peu après 1850. Dans les années 1930, seules les filles de familles bourgeoises sont encore dotées.

Le paysan ne consent à la dot qu’avec ressentiment, il suffit de lire les proverbes traditionnels « le bon vient quand naît le garçon, le bien s’en va quand naît la fille ».

Ainsi la dot « machine à déshériter les femmes » laisse la part belle à l’ainé, héritier du domaine, car bien ancré dans la mentalité paysanne, la transmission de l’exploitation doit se faire sans morcellement.

En Périgord la dot est régie par le droit coutumier.

L’argent liquide est rare dans la société paysanne : « les dits Jassaillaht et Labrue, de bon gré et libérale volonté, conjointement et solidairement constitué la somme de 200 livres …. ».

La dot d’Annette est composée de sommes d’argent et de biens matériels :

1) Une somme de 200 livres dont 150 livres versée dans un an à compter du 26 janvier 1698 et 50 livres versées dans deux ans.

2) Une somme de 5 livres pour l’achat d’un châlit et 6 livres pour obtenir de la plume, versée le jour de la bénédiction nuptiale.

3) Un lit garni de plume.

4) Un coussin sans plume.

5) Un tour de lit frangé avec couverture de toile de « boyradis ». Le boyradis est un tissu de chanvre mêlant fils d’étoupes et fils de brins.

6) Une couverture de sarge grise, tissu fin peut-être de laine.

7) Deux plats en étain moyen.

8) Une assiette en étain moyen.

9) Six linceuls (draps) dont cinq en étoupe (tissu grossier fait de chanvre) et un en boyradis.

10) Deux nappes, une en boyradis et une en étoupe, chacune de deux aulnes (2m40).

11) Une douzaine de boyradis.

12) Un coffre ferré fermant à clef en bois de noyer pouvant contenir huit boisseaux de blé soit 240 litres, mesure de Périgueux. Le coffre apparait vers 1610 dans les dots.

Quelques éléments de la dot :

Les parents de Sicaire

Martial dit Marsoudou est laboureur décédé avant 1698, sa mère Guillonne Bibaud teste le 20 septembre 1709 chez le notaire Reynaud - voir ci-dessous.

Le mariage de Sicaire se déroule trois mois après la signature du contrat de mariage chez le notaire Reynaud. Référence du mariage - Archives de Périgueux (1681 - 1735) page 111/ 259.

Les témoins Jean Labrue dit Chalard, laboureur et père de la mariée, Pierre Dutard, Linard, Martial Linard, Marie Meysensas, Marie Chabanat, Blaise Pecou, époux de Mariotte, sœur de l’époux, François Lacroix, époux d’Anne, sœur de l’époux, ne savent signer.

La famille Janailhat est une famille de sergent royaux habitant la Martinie depuis quelques décennies. L’un des leurs, Jean, sera enseveli dans l’église paroissiale en 1625.

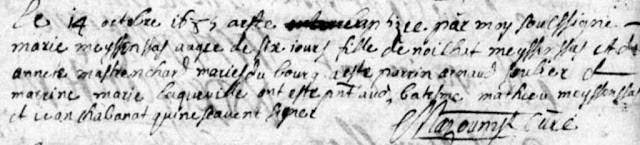

Sicaire se marie, le 14 avril 1698 avec Anne Labrue, fille de Jean Labrue dit Chalard et Sicarie Janailhat habitants le village de la Martinie, le curé Le Beau leur donne la bénédiction nuptiale.

Le couple met au monde 3 enfants :

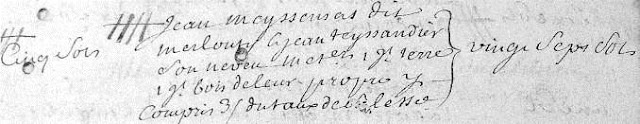

Jean, né en 1706, il se marie le 25 septembre 1733 avec Thoinette Neyssensas, fille de Jacques Neyssensas, voiturier, et de Lucie Delubriac tous deux habitant Tamarelle.

Catherine, née en 1711, elle marie le 25 septembre 1733 avec Jacques Neyssensas de Tamarelle, frère de Thoinette.

François dit Francillou né en 1720. Il décède en 1765. Réf Mr Philippe Lagorce - Généanet

11 ans après son mariage, Sicaire, 33 ans, prend connaissance des dernières volontés de sa mère.

20 septembre 1709

Testament de Guilhoune Bibaud

Le testament du 20 septembre 1709 est reçu par le notaire Reynaud, notaire à Léguillac-de-l'Auche (AD Dordogne - 3E 5266 Acte 12) Il est établi sur un papier fiscal avec timbre fixe de la généralité de Bordeaux.

Le papier timbré est un papier tamponné d'un sceau soumis à paiement qui est ensuite utilisé pour enregistrer les actes authentiques, notariés, ou encore les registres paroissiaux regroupant les actes comprenant les baptêmes, mariages et sépultures.

Le timbre doit obligatoirement comporter un symbole royal (fleur de lys et couronne double en « L », en l’honneur des monarques) et une valeur faciale. La valeur faciale est fonction de la dimension des documents à l’intérieur de chaque catégorie d’actes, mais aussi de la matière première des actes (parchemin ou papier). Le papier utilisé, ici, est en parchemin. La taxe s’élève à 4 sols la feuille.

Repère historique

Le testament est enregistré quelques semaines après l’appel du roi Louis XIV, l’appel du 12 juin 1709 :

Le royaume, entre crises et conflits de 1700 à 1709, voit sa population s’effondrer de faim, de froid, d’autres mourir sur le front, les frontières du Royaume sont au bord de la rupture !!

Le roi tente un dernier coup politique en s’adressant directement à ses sujets en les consultant sur l’avenir du royaume. Son appel est lu dans chacune des paroisses, devant chaque église, et, alors que la paix semble inaccessible, malgré la disette, une foule immense de volontaires se mobilise…. La fin de la guerre n’interviendra cependant qu’en 1714.

Extrait de la traduction effectuée le 1er octobre 2022 par M. Françoise de PaléoFGW.

« Au nom du pere, du fils et du Sainct

Esprit, amen. Scachent tous quil apartiendra que

aujourdhuy vingtiesme du mois de septembre mille

sept cens neuf, au village de Leypine parroisse de

Laguliac de Lauche en Perigord, environ les deux

heures apres midy et maison de Guilhoune Bibaud

veufve de feu Marsoudou Meysensas dit de la Marcou,

pardevant moy notaire royal soubzsigné et presents les temoins

bas nommés, a esté presente ladite Guilhoune Bibaud

veufve dudit feu Marsoudou Meysensas habitante dudit

present village de Leypine, susdite parroisse de Laguliac.

Laquelle estant au lit, couchée, mal dispozée de sa

personne. »

Afin d’en rendre la lecture la plus aisée possible, l’acte est transcrit en français moderne avec sa ponctuation.

« Au nom du père et du fils et du Saint-Esprit, amen.

Sachent tous qu’il appartiendra qu’aujourd’hui, vingtième du mois de septembre 1709, au village de Leypine, paroisse de Laguliac de Lauche, en Périgord, environ les deux heures après midi, Guilhoune Bibaud, veuve de feu Marsoudou Meysensas, dite de « la Marcou » (sa mère se nommait Marguerite dite « la Marcou »), laquelle est au lit couché mal disposée de sa personne. Toutefois, par la grâce de dieu, étant en ses bons sens, mémoire et entendement et considérant qu’il n’y a rien en ce monde si certain que la mort ni rien de plus incertain que l’heure d’icelle et ne voulant décéder ab in testât, (sans avoir testé) a fait et ordonné son dernier et perpétuité testament nuncupatif * extrême et dernière volonté en la forme et manière qui s’en suit.

Premièrement a fait le signe de la Sainte Croix sur elle disant « In nomine patris et filii, et spiritus sancti, amen ».

Et a recommandé son corps et âme à Dieu le créateur et à la benoite Vierge Marie et à tous les Saints et Saintes du paradis. Les priant d’intercéder pour elle auprès de Notre Seigneur Jésus-Christ, ladite Bibaud testatrice, que lorsqu’il aura plu à Dieu séparer l’âme de son corps, son corps être porté et ensevelit au cimetière de l’église paroissiale du bourg de Laguliac de Lauche dans les tombeaux de ses feux prédécesseurs trépassés et qu’il soit appelé à son enterrement et sépulture, deux prêtres, pour prier Dieu pour la sauvegarde de son âme, payables par ses héritiers bas nommés.

Item déclare avoir été mariée ladite testatrice avec ledit feu Marsoudou Meysensas. Et duquel mariage il en est provenu plusieurs enfants et filles et être présentement en nature seulement, Sicaire Meysensas, son fils, et dudit feu Marsoudou, et avoir marié feue Mariote Meysensas son ainée, avec Blaise Pecou menuisier, et feue Anne Meysensas sa seconde fille, avec François Lacroix.

Lesquelles feues Mariotte et Anne Meysensas auraient laissé à elles, survivants, plusieurs enfants ou filles, icelles les représentant et avoir donné en paiement au dit Blaise Pecou en déduction des meubles dus à ladite Mariotte sa femme, les meubles et effets qui s’ensuivent.

Premièrement : le bois pour faire un coffre, une couette neuve, une barrique et un barricou, onze serviettes de brin, plus sept aulnes de brin et un linceul aussi de brin et un autre linceul aussi d’estoupes. Ledit linceul de brin neuf et celui d’estoupes mi usé, plus cinq livres de laine, savoir trois livres filx et deux en rame, plus un plat et une chopine d’étain, plus cinq pintes d’huile, plus un xxx presque neuf tenant dix pintes ou environ, plus un chaxxxx de xxxx.

Et avoir donné au dit Lacroix, aussi, en paiement en même déduction : deux plats d’étain moyens, plus deux serviettes d’estoupes primes, plus un linceul d’estoupes grosses. Et déclare aussi la dite Bibaud, testatrice susdite, quelle est débitrice envers Marion Bibaud sa cousine et envers Léonard Boutier, belle sœur et beau-frère, habitants du Mayne, de cette paroisse, de la somme de vingt-quatre livres qu’ils lui ont prêtée il y a huit ou neuf ans.

Plus déclare avoir aussi emprunté il y a deux ans passés du nommé Léonard Veyssière dit de Leyliane demeurant lors au moulin de Razac, la quantité de cinq boisseaux de mesture (méteil), a raison de trente sols le boisseau, montant sept livres dix sols. (Plusieurs générations de Veyssiere, meuniers se succèdent au moulin de Razac entre 1670 et 1793)