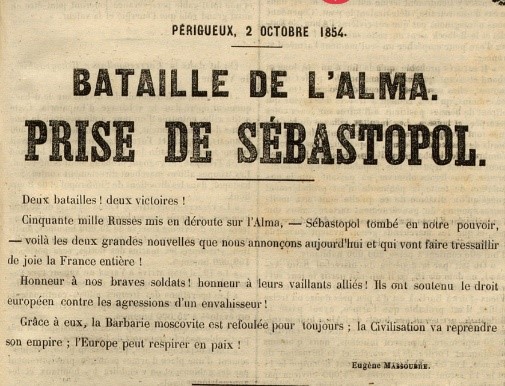

Périgueux en 1598 en fin de page

Résultats de recherche

Résultats Web

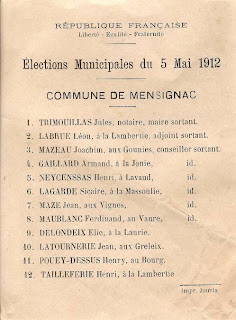

Saint-Astier, au cœur du Périgord, petite ville au grand clocher, une promenade en généalogie au côté d’Astérius, le fondateur de la cité et ses descendants, mille ans d’histoire, deux ouvrages de référence, 30 années de recherche sur l’histoire des familles Neyssensas, Neycensas

|

| Carte de Cassini - 18ème - relevés entre 1756 et 1789 |

En 1365, Saint Astier compte 162 feux, et seulement 4 ou 5 après la guerre et les épidémies, vers 1445. Pas une décennie, depuis la Peste Noire de 1348, et jusqu’à la fin du XVIème siècle, ne sera à l’abri des fléaux, famines, pestes ; en 1527 le « mal chaud » éloigne pendant environ six à sept mois les habitants des villes.

En 1548, aucune famille Neyssensas n’apparait sur le rôle des tailles, impôt perçu sur les foyers du village de Saint Astier. Par la suite Saint Astier fera face aux guerres de religion, en 1562, avec le massacre d’habitants qui se réfugient dans le château de Crognac, en 1568, le village et les campagnes aux alentours sont dévastés. En 1584 le Prince de Condé attaque Saint Astier, puis en 1643 la Fronde, contre l’autorité royale, débute dans le pays. Saint Astier est à nouveau détruit en 1652. On assiste au développement de Jacqueries dans les campagnes autour de Saint Astier entre 1596 et 1597. Les Croquants en 1630 menacent l’ordre, incendies et vols se multiplient. Réclamant la suppression de la gabelle et de la taille, les Croquants pillent le château et emprisonnent son seigneur. (traduction du document " rôle des tailles" rubrique annexes)

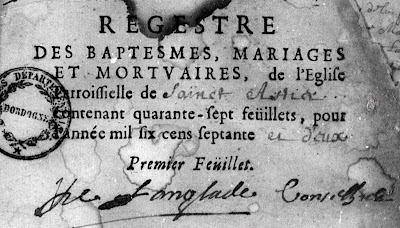

En 1548, aucune famille Neyssensas n’apparait sur le rôle des tailles, impôt perçu sur les foyers du village de Saint Astier. Par la suite Saint Astier fera face aux guerres de religion, en 1562, avec le massacre d’habitants qui se réfugient dans le château de Crognac, en 1568, le village et les campagnes aux alentours sont dévastés. En 1584 le Prince de Condé attaque Saint Astier, puis en 1643 la Fronde, contre l’autorité royale, débute dans le pays. Saint Astier est à nouveau détruit en 1652. On assiste au développement de Jacqueries dans les campagnes autour de Saint Astier entre 1596 et 1597. Les Croquants en 1630 menacent l’ordre, incendies et vols se multiplient. Réclamant la suppression de la gabelle et de la taille, les Croquants pillent le château et emprisonnent son seigneur. (traduction du document " rôle des tailles" rubrique annexes)1672 - Saint Astier – Registre paroissial

Le dépouillement des registres paroissiaux d’une dizaine de villages entre 1670 et 1740 permet de se faire une idée assez sûre de la démographie des familles Neyssensas à cette époque. Les premières familles, entre 1590 et 1700, sont principalement localisées à Léguillac de l’Auche, Mensignac, Saint Astier et Périgueux : après 1675, Saint Léon sur l’Isle, Razac, Tocane et Beauronne dans une moindre mesure. Les familles étudiées vivent en habitats dispersés, dans un rayon de 6 à 10 km autour de Léguillac de l’Auche avant 1650 et 10 à 15 km avant 1800.

La première apparition de notre patronyme, dans les registres de Saint Astier, s’effectue le 19 juillet 1669 avec la présence de Catherine Meyssensar lors d’un baptême au lieu-dit Chauze Nicoulou.

Laborie - Famille Lacueille et Neyssensas en 1670

Tamarelle - mariage de Charles Neycensas en 1677

Exemple d’habitat rural

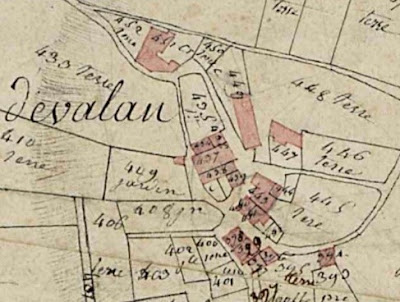

Le hameau de Tamarelle est composé d’environ une quinzaine de batis, habitations, granges etc.…. Cinq habitations appartiennent aux Neyssensas vers 1850, aujourd’hui seules trois sont existantes. Les habitations sont éloignées de la route départementale n° 43 d’environ 200 mètres et se répartissent le long d’un chemin rural qui part vers la parcelle nommée le Terrier de Tamarelle en extrémité de village vers l’est. Aucune maison n’a plus de 300 ans.

|

| Maurice Neycensas - La Garmanie |

Après l’occupation du Terrier de Tamarelle, les Neyssensas migrent vers la ferme du Cheval Blanc à la Garmanie à 1 km de là. C’est une habitation en forme d’U. Composée de trois corps de bâtiment avec la maison principale, avec deux chambres et une cuisine, une grange et ses annexes, la maison, aujourd’hui perdue « au fond des bois de châtaigniers » abrita les familles Martrenchard en 1676, Dupuy en 1777, et Neyssensas vers 1800. Le gros chêne, à proximité de l’entrée, bel élément végétal et partie du patrimoine naturel, sert de repère visuel au lieu. Vers 1800, l’habitation était entourée de terres labourables, taillis et châtaigniers. La Garmanie est habitée encore en 1885.

La donation partage de Martial Neyssensas (9 sur l’arbre) en 1869, à ses enfants, signée à la métairie dite de Saint Astier, indique les noms de parcelles suivantes :

emps, la dîme féodale est prélevée par trois classes de décimateurs, le clergé séculier, les moines, et les laïques. Le taux est uniformément le dixième et s’étend aux produits agricoles principalement, la chasse, la pêche, les semences et grains. A partir du XIV la dîme peut se présenter sous forme de baux de dîmes, chez les notaires, et sous formes de comptabilités décimales chez les ecclésiastiques.

|

| Sur les hauteurs de Léguillac de l'Auche |

Le 1er septembre 1715, son neveu, Philippe d'Orléans est nommé régent du royaume. Son règne apporta, durant une grande partie du 18ème, une période de calme.

Un article paru dans la revue de la Société Historique et Archéologique du Périgord nous en apprend un peu plus sur les conditions de détention dans les prisons du Consulat. Shap - 1976 - N. Becquart.

Un article paru dans la revue de la Société Historique et Archéologique du Périgord nous en apprend un peu plus sur les conditions de détention dans les prisons du Consulat. Shap - 1976 - N. Becquart.Chazerand réalise

« L'Assomption de la Vierge »

en 1791

La cérémonie se déroule en présence des témoins « Antoine Gros, Antoine Billard, Jacques Neysensa, Nicolas Magnin, témoins requis soussignés avec l’époux, l’épouse illettrée ».

En réalité peu de Neyssensas savent signer en cette fin du 18ème siècle, cela d’ailleurs ne signifierait pas que le signataire sache écrire.

« L'ouvrier qui exerce cet Art lequel consiste particulièrement à préserver le corps des injures de l’air et par accessoire à le décorer suivant les degrés d’aisances, de dignité ou d'opulence. Ouvrier, dis-je, ne doit s'appliquer qu'à envelopper son modèle animé de façon qu'il puisse le mouvoir dans son enveloppe sans gêne et sans contrainte ; et de plus que son ouvrage soit accompagné de toute la grâce dont il est susceptible enfin qu'il en résulte un tout ensemble agréable aux yeux et le plus avantageux qu'il est possible à celui pour lequel il est fait ».

« L'ouvrier qui exerce cet Art lequel consiste particulièrement à préserver le corps des injures de l’air et par accessoire à le décorer suivant les degrés d’aisances, de dignité ou d'opulence. Ouvrier, dis-je, ne doit s'appliquer qu'à envelopper son modèle animé de façon qu'il puisse le mouvoir dans son enveloppe sans gêne et sans contrainte ; et de plus que son ouvrage soit accompagné de toute la grâce dont il est susceptible enfin qu'il en résulte un tout ensemble agréable aux yeux et le plus avantageux qu'il est possible à celui pour lequel il est fait ». |

| Albrecht Samuel Anker 1831 - 1910 peintre Suisse |

« Comme toute la manufacture du Tailleur ne consiste qu'à tracer, couper et coudre, il n'aurait besoin que de craie, de ciseaux, d'un dés à coudre d'aiguilles, de fil et de soie, si ce n'était qu'en faisant ces opérations, il ne peut s'empêcher de corrompre et chiffonner un peu les endroits qu'il travaille c'est pourquoi afin de les remettre à l’uni, d' aplatir ses coutures, et de remettre l'étoffe dans son premier lustre, il est obligé de faire une espèce de repassage au moyen du petit nombre des instruments suivants ».

Revenons à notre témoin mystérieux, où, quand, et comment fait-t-il connaissance avec François-Xavier Avril ?

Origines de propriétés des biens fonciers

Vente d’un lopin de terre en 1729

Le contexte historique : l’acte notarié est signé le 13 février 1729, 7 ans après le sacre de Louis XV dit le « le Bien-Aimé » à Reims le 25 octobre 1722, et quelques mois avant la naissance du dauphin Louis, père des rois de France Louis XVI, Louis XVIII, et Charles X.

C’est pour l’instant le premier acte connu des premières familles Neyssensas de Saint-Astier.

Pour rappel, le premier « Meyssensas » présent à Saint-Astier à la fin du 17ème siècle, en provenance du hameau des Granges à Léguillac de l’Auche, se nomme Charles, né le 2 décembre 1648, fils de Girou, du hameau de Font-Chauvet, et de Philippe Lacoste.

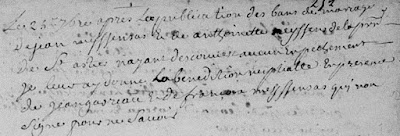

Charles, à présent laboureur à bras, se marie avec Marguerite Tamarelle, veuve, le 9 février 1677 et s’installe sur les hauteurs de Saint-Astier, à Tamarelle, hameau situé à environ 6 kilomètres de Léguillac de l’Auche.

On ne sait si Charles devint propriétaire, en effet, le laboureur à bras ne possède que ses bras pour travailler ; on peut alors imaginer Charles loger dans une habitation appartenant à l’une des plus anciennes familles du hameau de Tamarelle, les Tamarelle.

Trois enfants naissent de leur union entre 1677 et 1688.

Le premier enfant, Jacques, nait le 29 décembre 1677. Devenu voiturier, il se marie le 18 janvier 1701 avec Lucie Delubriac originaire de Tamarelle et décède le 16 octobre 1756 à l’âge de 78 ans.

De l’union naitront 6

enfants que nous retrouvons cités dans un acte de succession en 1758. Voir acte

décrit ci-dessous.

Un deuxième enfant nait, Giral ou Girou, le 28 février 1685.

Girou quitte Tamarelle et habite avec son épouse Catherine Simounet les faubourgs de Saint-Astier. Il exerce les professions de marchand-hostelier, sonneur de cloches, mais aussi marguillier en 1722.

Au moins quatre enfants naitront de l’union dont Anne en 1722 et Charles, en mars 1727. Catherine Simounet est gouvernante de Monsieur l'abbé de Saint-Astier lors de son décès en 1763.

Jacques et Lucie perdent leur troisième enfant, le petit Antoine, en 1688.

Etude d'un acte de vente - 1729

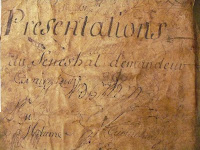

L’acte présenté est référencé 3 E 14274 aux archives départementales de Périgueux, extrait du fond d’archives notariées de Maitre Geoffroy Petit, mis en ligne sur le site Geneanet par Monsieur Bardon Bruno, et aimablement traduit par Mr S. Andriant, coordinateur de France Gen Web - Traduction-Paléographie du 26 janvier 2022.

Il s’agit de la vente d’un lopin de terre labourable appartenant à Pierre Dalesme, tisserand à Tamarelle, à Jacques Neyssensas, 52 ans, marchand-voiturier à Tamarelle. La terre fait partie de la tenance de Tamarelle, terre en roture, dépendante d’un fief auquel est dû un cens ou autres droits, la roture par définition n’est pas une terre noble.

Le statut professionnel de Jacques permet à la famille d’accéder, entre 1700 et 1730, à un niveau de vie supérieur à celui son père Charles, avec l’acquisition d’habitations, grange, dans le hameau et terres labourables.

L’acte est important, en effet, c’est à cette période, entre 1726 et 1743 que le sort des classes moyennes et moyennes inférieures s’améliore au sein du royaume. Il n’est donc pas étonnant que Jacques prenne possession de nouveaux lopins de terre et augmente ainsi son patrimoine.

La plus grande partie de ventes est destinée à se procurer de l’argent frais nécessaire au remboursement de dettes ou aux paiements de dot ou impôts.

Ainsi peut-on découvrir les difficultés de certaines catégories sociales en période de brèves crises économiques, notamment les artisans comme Pierre Dalesme, tisserand dans le hameau, qui possède une petite réserve en lopins de terre, bien utile en cas de mauvaise récolte, lorsque le prix des grains augmente lors d’hiver trop dur, comme l’est l’hiver 1728-1729, particulièrement long et rigoureux.

« Ce jourd’huy, treizième jour du mois de février mil sept cents vingt-neuf, aux faux-bourgs de la ville de Saint-Astier en Périgord, avant l’heure de midy et dans la maison de Girou Neysenssas, marchand hostellier, 44 ans,

par devant le notaire royal soussigné presantz les tesmoins bas nomméz, a été présent en sa personne

Pierre Dalen, tisserant habitant du village de Tamarelle présente paroisse, lequel de son bon gré et liberalle volonté a vendu, cédé, quitté, transporté a perpetuitté et a jamais a :

Jacques Meysenssas, marchand voiturier, habitant dudit village presant, pour luy, ses hoirs, (héritiers) ayant -cause a ladvenir, stippulant et acceptant, Scavoir est :

un lopin de terre labourable apprendre sur une plus grande pièce appartenant audit vendeur, scittuée dans la tenance de Tamarelle et lieu appellé a las « Geurtas »,

qui confronte au nommé Bouyer d’une part, audit vendeur de deux pars et au nommé Fouille d’autre part, avec toutes et une chacunes ses autres plus amples confrontations, entrées, issues, droit, devoir et appartenances quelconques et sous la rente, ô prorta (au pro-rata) de ce que le dit acquéreur payera a l’advenir a la décharge dudit vendeur, au Seigneur du Puy Saint-Astier, Seigneur foncier,

Laquelle vendition a été faite moyenant le prix et somme de six livres,

Laquelle somme ledit acquéreur a cy devant payé audit vendeur en un louis d’argent de six livres, laquelle il a déclaré lavoir receue dont il en demeure pour content et satisfait et en a quitté et quitte ledit acquéreur avec promesse quil ne luy en sera jamais rien demandé dont luy en concède quittance de ladite somme de six livres.

Et dudit lopin de terre vendu, désigné et confronté, ledit vendeur s’en est entièrement demis et dévêtu et en a invetu ledit acquéreur, luy et ses hoirs, ayant-cause a l’advenir, avec promesse faite par ledit vendeur de garantir ledit lopin audit acquéreur envers et contre tous de tous troubles, hypoteques et empêchement des arrérages de rente dhues jusques a présent, a peyne de tous despans, dommages et interetz, sous obligation et hypoteque de tous et un chacuns leurs biens presantz et advenir.

Et en ce renonce a tous moyens contraires aux présentes, moyenant leur serment et de leur consentement ont étés jugés et condamnés sous le sel royal.

Fait en presance de Raymond Mazeau Me Chirurgien et de Guillaume Mazeau praticien, habitans desdits Fauxbourgs, témoins connus. Ledit Guillaume Mazeau a signé, non ledit Raymond Mazeau autre témoin, ny les parties pour ne sçavoir, de ce par moy enquises. Signatures Mazeau, presant approuvant,

Petit, notaire royal Controllé a Saint Astier le 13 fevrier 1729, folio 40 et insinué ledit jour

Signature Pour dix-huit solz ».

Le témoin Raymond Mazeau, habite les faux-bourgs, sargeur (fabricant de serge ou laine tissée), de son métier. En 1738, Raymond Mazeau est syndic collecteur des tailles et autres impositions.

Le témoin Guillaume Mazeau est praticien, conseiller juridique, spécialisé en procédure et contentieux.

Acte de vente de biens immobiliers - 1750

Deuxième acte en date du 27 décembre 1750, vers une nouvelle évolution du patrimoine des Neyssensas de Tamarelle. Il s’agit d’une vente destinée à deux des enfants de Jacques et Lucie Delubriac, Martin et Jacques.

« Le 27 décembre 1750 à midy, au bourg de Saint-Aquilin-en-Périgord, François Garreau dit Jarnillou, laboureur, habitant du village de « las Plantas », paroisse de Lesguillac de l’Auche, vend à Marty, 44 ans, et Jacques Neyssensas, frères et enfants de Jacques Neyssensas, habitants du village de Tamarelle, paroisse de Saint-Astier, tous les biens et droits qu’il possède, situés dans le dit village de Tamarelle, consistant en bâtiments, jardin et eysines*, terre, bois et généralement tout ce qu’il peut compter et appartenir audit Garreau dans le susdit village. La vente est consentie pour la somme de 702 livres, payables 400 livres de suite, 102 livres dans un an, 100 livres dans deux ans, 100 livres dans trois ans.

Les biens vendus sont soumis à une rente due au Marquis d’Aloigny, en présence d’Emery Ninard Laborie, habitant du présent bourg, et de Bernard Ribeyreix, menuisier, habitant du village de Vitrac, présente paroisse, seul Ninard signe l’acte ».

* Eysine : l’ayzine ou eyzine est composée des terrains de servitudes avec hangars et accessoires.

Rappel historique sur la famille d’Aloigny

Et le château du Puy-Saint-Astier

Charlotte de La Porte, veuve, qui apporte les terres du Puy-Saint-Astier, de la Rolphie, en partie de Chantérac à la famille d’Aloigny par son mariage avec François d’Aloigny, seigneur de Beaulieu, le 22 octobre 1605. L’un de leurs petits-enfants, Claude d’Aloigny, marquis d’Aloigny, chevalier, seigneur du Puy-Saint-Astier, de la Rolfie, fils de Claude d’Aloigny, dont il hérite le 11 février 1691. Claude épouse le 24 octobre 1701, Renée Françoise d’Abzac, dame de Villars et Saint-Pardoux la Rivière. Claude décède avant le mois d’avril 1741 - réf - J.M. Ouvrard.

Presque un an jour pour jour, en novembre 1751 « vers les six heures du soir, il « survint un orage si violent accompagné de grêle, tonnerre, un arrogant si violent qu’il a renversé la flèche du clocher » du prieuré de la Faye de toute sa hauteur jusque sur la charpente. Le prieur de la Faye, Pierre d’abzac réclame qu’il soit fait procès-verbal des dégâts causés à l’église et aux bâtiments qui la joignent ». Document transmis par Françoise Raluy en 2021.

Etude d’un acte de succession - 1758

Nous retrouvons Martin et Jacques, leur frère, Jean, et leurs sœurs, Thoinette, et Catherine, épouse Garreau, quelques jours après le décès de leur mère, Lucie Delubriac, le 4 mai 1758.

25 septembre 1733 - mariage

Jean Neyssensas et Anthoinette Neyssensas

3 octobre 1734 - mariage

Jean Garreau et Catherine Neyssensas

Les enfants du couple se

partagent la succession devant le notaire Pierre Lavaud (3E 5279 - acte 82).

Les modalités de la succession sont décrites par Monsieur Yannis Suire,

historien.

« Le 24 mai 1758 après-midi, au village de Tamarelle, paroisse de Saint-Astier en Périgord, furent présents Martin, Jacques, Jean Neyssensas, habitants du dit village, Jean Garreau et Catherine Neyssensas son épouse, habitants du lieu des Biarney, à Lesguillac de l’Auche, fils et fille de feu Jacques Neyssensas et de Lucie Delubriac ».

Il est remarqué qu’à son mariage avec Guline Garreau, par contrat du 16 octobre 1732 reçu par Desdoits, notaire royal, Martin a reçu de ses parents « un cinquième de leurs biens à leur décès, ainsi que la somme de 80 livres, payable après leur décès ».

Jacques et Catherine ont de leur côté reçu chacun en dot « un quatrième de leurs biens, à la charge de payer la quatrième des charges et lods et constitution de Thoinette Neyssensas leur autre fille, mariée à Jean Neyssensas, dot réglée à la somme de 250 livres ». Catherine elle-même a été dotée de la même somme à son mariage. Le tout est expliqué par les contrats de mariage des 1er février 1735, reçu par Soulier, notaire royal, et par un acte complémentaire du 16 décembre 1747, passé devant le notaire Mazeau.

30 avril 1759 - mariage

Jacques Neyssensas et Guline Garreau

Il est par ailleurs indiqué que Jacques Neyssensas, père, a émancipé son fils Martin par acte judiciel rendu en l’ordinaire de Saint-Astier le 19 juin 1752. Il s’agit de la suite de l’acte d’achat contracté entre Martin et Jacques Neyssensas fils, d’une part, et François Garreau d’autre part, en 1750 - voir étude de l’acte ci-dessus. Le père Jacques Neyssensas a en effet reconnu que « l’argent dépensé par ses fils pour cet achat n’était pas à prendre sur sa succession et qu’il n’y prétendait rien » (d’où l’émancipation ?).

Enfin, Martin et Jacques fils habitaient avec leurs parents auxquels ils avaient promis, par leurs contrats de mariage, de « les nourrir et les loger ». Ils rappellent cependant que leurs frère et sœur, contrairement à ce qu’ils affirment, « n’ont rien à prétendre sur les biens achetés à Garreau en 1750 puisqu’ils ont été achetés par Martin et Jacques fils sur leur argent propre, gagné par l’exercice de leur métier de voiturier ».

Les parties voyant « s’aller engager dans un long et fâcheux procès, craignant l’événement et voulant d’ailleurs conserver l’union fraternelle qui doit régner entre eux, ils ont par la médiation de leurs parents et amis, traité et transigé en la forme et manière qu’il suit » :

Les biens acquis par Martin et Jacques de Garreau en 1750 leur resteront propres.

La question des nombreuses dettes que les frères et sœur ont entre eux, est réglée.

Les biens suivants sont répartis en quatre lots

« Terre de Las Gravas joignant le grand chemin de Saint-Astier, à Monsieur De Beauretour, à Jean Mazeau contenant 4 brasses. (Pierre Jean d’Escatha de Beauretour, famille originaire des Vignes à Mensignac, en 1635 on la retrouve au Petit-Puy à Saint-Astier, puis en 1757, à Boisset à Saint-Aquilin - Jean Mazeau, notaire royal, receveur des Domaines du Roy au bureau de Saint-Astier).

Terre de Las Gravas joignant celle ci-dessus aux terres de Pierre Tamarelle, à Monsieur De Beauretour, contenant 25 brasses, 4 lattes. (Le patronyme Tamarelle est présent sur Saint-Jean d’Ataux en 1595 et Saint-Aquilin en 1591)

Plus Croche de terre où il y a des chataigniers, joignant à celle ci-dessus, quatre brasses, 4 lattes.

Terres aux Gravas joignant Jean Lagarde dit Broudissou aux héritiers de François Garreau contenant 7 brasses. (Un Jean Lagarde est laboureur à Jevah - Saint-Astier et Garreau François habite Léguillac de l’Auche, dit Jarnillou sur un acte de 1727 - quittance chez le notaire Petit)

Terres au dit lieu joignant Coulaud de deux parts contenant 20 brasses.

Bois au dit lieu joignant Tamarelle au chemin aux héritiers de Boutinou contenant 21 brasses.

Bois dans la Combe de la Jarthe joint la terre de Jean Bonnet dit Meytrique contenant 3 brasses.

Bois au dit lieu joignant le bois de Martial Delepine au nommé Couleaud et De Beauretour contenant 3 brasses.

Bois au dit lieu joignant à Jean Mazeau, aux héritiers de François Garreau contenant 4 brasses, 5 lattes.

Terre et bois à la Jouffias joignant à Meytrique, à Jean Lagarde, à Pierre Tamarelle contenant 8 brasses.

Bois chataigniers appelé le Bos Soulet joignant de deux parts à Monsieur De Beauretour aux héritiers de François Garreau contenant 4 brasses, 5 l

attes.

Chaume joignant à Meytrique au nommé …. appelé le Bois Soulet contenant 3 brasses, 2 lattes.

Bois à la Croix joignant Léonard Bonnet à Thony Garreau du Pichaud contenant 5 brasses, 2 lattes.

Chanfrois (terre inculte) au dit lieu joignant Pierre Tamarelle à Jean Lagarde dit Broudissou, 3 brasses.

Bois à la Croix joignant Léonard Bonnet à Grand-Pierre au grand chemin de la Chapelle contenant 27 brasses. (Léonard Bonnet est habitant de Saint-Astier, époux de Jeanne Bordas)

Bois au dit lieu joignant à Meytrique à Thony Garreau contenant 3 brasses, 1 latte. (Thony ou Antoine Garreau, cultivateur à Tamarelle, épouse de Françoise Dalesme)

Bois au Sol du Dime joignant à Pierre Garreau dit Virebigne au chemin contenant 3 brasses, 1 latte.

Vignes à Las Gravas joignant aux deux chemins de Saint-Astier à Saint-Aquilin, Léonard Bonnet contenant 21 brasses, 6 lattes.

Bois au dit lieu joignant la dite vigne et audit grand chemin à Pierre Tamarelle contenant 11 brasses, 1 latte.

Une vigne appelée au Bout de Vigne joignant de deux parties au grand chemin de Saint-Astier au village, à Pierre Tamarelle contenant 15 brasses, 2 lattes.

Bois au dit lieu joignant le grand chemin au dit Tamarelle contenant 8 brasses.

Terres au Chaupne joignant au grand chemin de Saint-Astier au dit village à Pierre Tamarelle au dit Martial Lepine, 4 brasses, 2 lattes.

Terres au Faniat joignant le grand chemin de Saint-Astier à Saint-Aquilin à Jean Mazeau dit Naffour contenant 26 brasses, 2 lattes.

Bois et terre au bois du ? joignant au dit 26 brasses à Jean Mazeau dit Lepitre à Martial Dalesme, 14 brasses, 4 lattes. (Martial Dalesme est né à Merland du Puy à Saint-Astier, laboureur, marié en 1738 avec Françoise Laporte)

Bois à la Charbonnière joignant au Seigneur de Crognac contenant 3 brasses, 3 lattes. ( Le château a appartenu aux Gentils, aux Rouffignac, puis aux Gadaud avant la Révolution).

Bois aux Chataigniers de La Patissoux joignant au sieur Mazeau, au juge de Saint-Astier, 7 brasses, 5 lattes.

Bois dans les Bois de Merland joignant au chemin du Puy de Saint-Astier à Saint-Aquilin, à Pierre Demonjean, 3 brasses.

Terre au Pred de Jonquille joignant au préd et terre de Pierre de la Guilloune au chemin du sieur Mazeau, 4 brasses.

Terres et pred au dit lieu joignant au chemin de Crognac à Pierre Tamarelle dit Grand-Pierre 1 brasse, 2 lattes.

Terre, pred, vigne à Merland joignant au dit chemin de Crognac aux métayers de Monsieur Debrie, 21 brasses. (Alexis De Brie, écuyer, seigneur de Beaufranc, fils d’Henri )

Terre au Ruisseau du Pred joignant à Jean Mazeau dit Masson, 4 brasses, 4 lattes.

Pred appelé au Ruisseau du Pred joignant au dit chemin de Crognac à Jean Lagarde dit Broudissou de 1/2 latte.

Terre à la Garmagne (Garmanie) joignant à Pierre Tamarelle à Thony Garreau dit Jarnillou 11 brasses. (Thony ou Antoine Garreau, cultivateur à Tamarelle, épouse de Françoise Dalesme)

Terre au dit lieu joignant Pierre Tamarelle à la vigne des susnommés contenant 2 brasses, 1 latte.

Terre à la Garmagne joignant à Martial …. de Merland et Thony Garreau, 11 brasses, 7 lattes.

Terre aux … joignant Martial Dalesme et François Garreau, 4 brasses, 2 lattes.

Pred au Pradeau joignant le chemin de Saint-Astier au dit village à Léonard Bonnet à Pierre Tamarelle, 4 brasses.

Bois au dit lieu joignant le chemin de François Garreau à Pierre Tamarelle, 1 brasse, 6 lattes.

Terre aux Brandeloux joignant au chemin du dit village à Thony Garreau et Pierre Mazeau, 6 brasses.

Bois au dit lieu joignant à la terre des héritiers de Thony Garreau, de Jean Lacueille, 6 brasses.

Chaume au dit lieu joignant au grand chemin de Saint-Astier au dit village à Martial Delepine, 1 brasse, 6 lattes.

Chaume au dit lieu joignant le grand chemin de Saint-Astier à Pierre Tamarelle, 4 brasses, 1 latte.

Terre à las Jantas joignant au chemin de Saint-Aquilin à Saint-Astier fermé de tout côté, 3 brasses, 4 lattes.

Chaume au dit lieu joignant au dit chemin à Pierre Mazeau dit Fouliar, 6 brasses.

Bois au dit lieu joignant aux héritiers de Thony Garreau à François Garreau, 4 brasses, 7 lattes.

Bois à la Fonnest, joignant au grand chemin de Beler à Saint-Aqulin à Pierre Mazeau dit Fouliard contenant 1 journal, 12 brasses.

Terre au Brandeloux joignant de trois parts à Martial Dalesme, 9 brasses, 1 latte.

Terre dans le village aux Brandeloux joignant aux héritiers de Pierre Tamarelle au jardin des héritiers de François Garreau contenant 1 brasse, 5 lattes.

Terre et vigne au dit lieu joignant à Thony Garreau et au chemin, 7 brasses.

Vigne sous le village au Rouyaux joignant à Jean Mazeau dit Sebrar, 3 brasses, 2 lattes.

Terre au Rouyaux joignant le Sentier de trois parts au dit heritiers de François Garreau, 6 brasses, 3 lattes.

Terre à la Roudenas joignant le sentier du Sieur Mazeau à Léonard Bonnet, 3 brasses, 1 latte.

Terre au Pred joignant le sentier au pred de Thony Garreau, 14 brasses, 2 lattes.

Terre Sous le Terrier de Tamarelle joignant à Monjean du Biarney, 9 lattes.

Terre au pred joignant à Thony Garreau de Marney contenant 11 brasses, 5 lattes.

Terre au Terme joignant à Garreau pour 1 brasse.

Terre au dit lieu joignant à Jean Mazeau, 2 brasses.

Terre au dit lieu joignant aux deux parties au dit Garreau et Pichard, 8 brasses.

Terre au dit lieu joignant de deux parts à Garreau, 10 brasses, 6 lattes.

Terre à la Vignole joignant à Rey au Biarney, 9 brasses, 3 lattes.

Terre dans le Terrier de Merland joignant au dit Rey, 2 brasses.

Terre Sous la Fontaine joignant au dit Rey au chenevière de Pierre Tamarelle, 16 brasses, 6 lattes.

Terre médiocre au dit lieu joignant au Chanfrois de Bouliaud au dit Tamarelle, 4 brasses, 4 lattes.

Bois à la Fontanelle joignant le dit Sebrar au dit Pierre Tamarelle, 7 brasses, 4 lattes.

Terre Sur le Fond joignant au chemin, 12 brasses, 2 lattes.

Terre au Bois joignant au Grand Pierre à la Fernande, 1 brasse, 2 lattes.

Bois au dit lieu joignant au chemin à la Vernaude et au Payaud, 5 lattes.

Terre au Terme autrement au Payaud joignant de deux parties à la Vernaude, 2 brasses, 1 latte.

Enclos dans le village Sous les Moreau joignant la maison de Boutinou, 3 brasses.

Chaume au Chemin de la Fond joignant au deux chemins, 2 brasses.

Chenevière prés de la maison de François Garreau joignant à trois chemin et François Garreau dit Jarnillou, 4 brasses, 6 lattes.

Apanty de Maison, Eyzine, Jardin, Masures, Enclaud à la Boutique dans le village joignant la maison de Grand Pierre de deux parts à Pichord, 6 brasses.

Maison de Broudissou, avec l’Eysines et le Jardin au-devant, joignant à Meytrique, 4 brasses.

Maison, Eysines de devant et Apanty aquise de Pierre Dubost.

Enclos, Jardin pris devant, 4 brasses.

Grandes des Bardissou

Jardin, Enclos dans le village joignant à Fontiat, 11 brasses, 3 lattes.

Grange avec son esines du nord comme passe la maison avec le sol du midy.

Maison où l’on habite.

Terre dans le village à Foullaud aux deux chemins, 5 brasses.

Terre dans le village joignant aux deux chemins à Lagarde, 1 brasse, 1 latte.

Ce jour tous les cinq que les dites parties on dit appartenir aux dits heritiers de leur père et mère ce qui doit être partagé desquels requis ».

Premier lot, attribué à Jean Neyssensas

« L’apanty de maison, esines, jardin et masures, en-claud, appelé de la Boutique, dans le présent village.

La grange de Bardissou joignant à la maison de Pierre Tamarelle dit Bouyer ».

Une partie des terres.

Second lot, attribué à Jacques Neyssensas

« La maison de Bardissou, esines, jardin au-devant.

Maison, esines, sol, let tout acquis de Pierre Dubois Bateiller.

Plus prendre de l’enclos qui est derrière la grange du côtté du nord et joignant le chemin ».

Une partie des terres.

Troisième lot, attribué à Martin Neyssensas

« La moitié du restant de l’enclaud et jardin derrière les maisons du côtté du nord, partagé du midy au couchant, l’apant du nord joignant au jardin de Pierre Mazeau dit Foulleau.

La chambre en joignant la ditte esine en son entier, plus toute la (…) apenty sol devant les maisons jusqu’au chemin du dit village avec l’esines qui est entre la maison demeurée au premier lot et le jardin de Pierre Mazeau dit Foulleau du me (…) de la ditte maison du côté du nord, et le chemin qui est entre la maison et le sol reste en commun entre le dit Martin et la ditte Catherine sa sœur ».

Une partie des terres.

Quatrième lot, attribué à Catherine Neyssensas épouse Garreau

« La moitié du restant dudit enclaud et jardin joignant les maisons partagées du levant au couchant, l’apant du levant joignant au quatres brasses du second lots ;

Plus prendra la chambre où l’on fait le feu et tout le restant des baptimens qui sont joignant jusqu’au founy qui restera en commun.

Plus prendra tout le crochet de terre où il y a des chataigners ».

Une partie des terres.

« La porte de communication qui est entre le lot du dit Martin et la ditte Catherine sera fermée entre eux deux par moitié.

Quand au fourny qui est dans le lot de la ditte Catherine, restera en communs entre tous les dits copartageans.

Le chemin ou charrière qui est au-devant des baptimens echus au dit Martin, lequel dit chemin restera communs entre les dits deux lots pour passer et repasser et faire leur sortie de leur baptiments, en ce que ledit Martin ne pourra faire pourir de litierre que jusque et comme passe la maison qui luy est échue sans qu’il puisse en faire pourir ny aucuper devant ceux échus à la ditte Catherine sous preteste de dire que le sol qui est au-dessus dudit chemin du cotté du midy luy appartient.

Ny même quoy que le fourny reste en communs, il ne pourra ny les autres deux occuper ny faire pourrir de litierre dans la charierre et emplassement qui est au devant dudit fourny, le tout appartenant à la ditte Catherine.

Pour ce qui est des meubles, les héritiers se les sont partagés.

Ceux de Catherine consistent en un cochon estimé douze livres, plus six linceuls estoupes, trois neuf et trois demi usés, plus une nape reparounes neuve, plus deux livres de veseilles poid de marq, plus un peynat estimé neuf livres, plus un lit garni de coite cuisin du poid de quarante livres poid de marq garny de son salit et garnitures d’estoupes, plus un coffre de mesuiserie usé avec une table et ses bancs demi usés, plus une achereau, deux bigots, une tranche et un sarsseau, un fus et deux bariques demi usés, douzes planches, peuplier et cerisier ».

« Sous le sceau royal en

présence de Maitre Jean Legrand, procureur d’office d’Anesse, habitant du

village de Lalande, susdite paroisse d’Anesse,

(Jean Legrand, épouse de Françoise Bardon) Pierre Dubougué, praticien,

habitant du bourg de Saint-Aquilin, témoins requis qui ont signés et non

lesdites parties pour ne scavoir de ce enquis, les biens ci-dessus partagés.

Les parties les ont aprétées à la forme de 2000 livres, y compris les meubles

».

Les chemins Astériens au 18ème siècle

Et le métier de voiturier

L’acte notarié de 1758 cite quelques-uns des chemins autour de Tamarelle, chemins tracés quelques années plus tard sur la carte de Belleyme et le plan cadastral Napoléonien ci-dessus.

Pierre de Belleyme est né à Beauregard-et-Bassac en 1747 et décède à Paris en 1819. Cet ingénieur géographe du roi Louis XV publie une superbe carte de Guyenne à partir de 1785, connue sous le nom de Carte de Belleyme. Dès 1776 la gravure des planches s’attache à cartographier les départements de la Dordogne, des Landes, de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

Le cadastre dit « Napoléonien », ou encore « ancien », est un cadastre parcellaire instauré par la loi de finance du 15 septembre 1807. Sa mise en œuvre s’est achevée en 1850.

Les grands chemins de village en village

« Le grand chemin de la Chapelle, le grand chemin de Saint-Astier à Saint-Aquilin, le grand chemin de Saint-Astier au village de Tamarelle, au grand chemin de Beler à Saint-Aquilin ».

Les chemins entre hameaux

« Au chemin du Puy-de-Saint-Astier à Saint-Aquilin, au chemin de Crognac ».

Les chemins entre particuliers

« Au chemin à la Vernaude et au Payaud, François Garreau joignant à trois chemins, le chemin qui est entre la maison et le sol ».

Le métier de voiturier au 18ème siècle

A partir du 18ème siècle, le pouvoir royal souhaite améliorer la circulation des personnes et des marchandises. Il met en place la corvée royale destinée à l’entretien des routes et à la construction de nouveaux canaux. Le transport fluvial ne concerne que les chargements les plus importants.

Les transports de personnes sont assurés par des messageries affermées à des traitants jusqu'en 1775. Les voitures publiques, tels fourgons et carrosses, sont encore peu confortables. Les diligences sont mieux aménagées, les chaises de poste sont plus rapides, mais fort chères.

Puis, on rencontre les voituriers dont la profession est libre.

Trois générations de Neyssensas seront voituriers et utiliseront les chemins Astériens. Il s’agit de Jacques Neyssensas, père, Martin, son fils, et son petit-fils, autre Jacques, entre 1700 et 1800.

Le voiturier de Tamarelle, demeure non loin de la forêt, entretient ses équipages en faisant les charrois de bois une partie de l’année, le transport des produits agricoles, le reste du temps, et se charge des labours.

Le voiturage est assuré le plus souvent par le laboureur, à intervalles des travaux agricoles, tout du moins en ce qui concerne Jacques, père, qualifié tantôt de laboureur, tantôt de voiturier sur les registres paroissiaux de Saint-Astier.

Peut-être utilise-t-il les lettres de voiture, la lettre de voiture concerne « un état des choses qu’un voiturier dénommé est chargé de conduire à la personne à laquelle elles sont envoyées » et, plus particulièrement, la circulation des marchandises par voie terrestre et fluviale. En tout cas c’est l’acte qui permet de passer les différents péages.

Dans les grandes villes Française, le voiturier utilise une charrette à deux roues, soit des chariots à quatre roues. « Sur les charrettes, on ne pouvait, depuis 1724, atteler plus de 3 chevaux en été, et de plus de 4 en hiver. En ce qui concerne les chariots, jusqu’en 1753, il n’y eu aucune limitation de nombre de chevaux pour les chariots ». Les transports en France au 187ème siècle - J. Letaconnoux - 1908.

Dans un mémoire concernant l’avantage de rendre navigable l’Isle de Coutras à Périgueux, en 1764, on note qu’en Périgord, les paysans ne peuvent guère profiter que des quelques grands chemins qui le traversent, « à cause de la lenteur de leurs bœufs et de leurs petites voitures qui ne pouvaient porter que de légers fardeaux ». Jacques pratique des prix plus élevés en hiver, les jours étant plus courts et les grands chemins de Saint-Astier à Saint-Aquilin ou Mensignac, plus difficiles. Les chemins de traverse, souvent impraticables, ne sont utilisables qu’à dos de mulets.

Joseph, (11 sur l’arbre) est qualifié de « poseur à la compagnie d’Orléans », lors de son mariage en 1879. Il « entre », après son service militaire, à la compagnie car avec ses quelques parcelles, il ne peut vivre du seul revenu de ses terres.

Joseph, (11 sur l’arbre) est qualifié de « poseur à la compagnie d’Orléans », lors de son mariage en 1879. Il « entre », après son service militaire, à la compagnie car avec ses quelques parcelles, il ne peut vivre du seul revenu de ses terres.Leur fils, Henri, (12 sur l’arbre) en 1903, s’engage, pour 4 années, au 10ème régiment de Hussards de Tarbes emploi le 1er aout 1902.

1ère partie

|

Portrait de Charles Baudelaire par Gustave Courbet - 1848

|

C’est un cahier d’élève, trace du passé, peut-être celui de Sicaire enfant, mesurant 20 cm par 24 cm.

Lettre à un cousin,

Mon cher cousin,

Cette lettre a pour premier objet de savoir de vos nouvelles,

desquelles je m’intéresse d’une manière bien véritable, n’en ayant pas eu

depuis longtemps, ce qui me donne beaucoup de peine, ainsi qu’à mes parents, ne

sachant à quoi attribuer votre silence.

Veuillez nous rassurer sur nos craintes à l’égard de votre

tante, de celle de Madame votre épouse et de toute votre famille.

Le deuxième motif c’est vous prier de me procurer un

domestique de probité, de l’age de trente à quarante ans, qu’il soit ouvrier de

terre, connaisant le commerce des bestiaux, homme de confiance, en un mot qu’il

soit une personne sur laquelle je puisse compter pour l’administration de mes

biens, je lui donnerai un salaire convenable.

Je m’adresse à vous mon très cher parent, avec la plus grande

confiance, persuadé qu’il n’y a personne qui puisse mieux que vous me rendre ce

service auquel j’attache un prix infini.

Pardon pour toute la liberté que je prends. Daignez être

l’interprète de mes sentiments respectueux auprès de Madame votre épouse, et

d’amitié auprès de mes petits cousins et cousines.

Votre tout dévoué parent.

14ème PAGE

Lettre à ma tante,

Ma chère tante,

Il est d’usage de souhaiter sa bonne année au jour qu’elle

commence ; mais si cet usage n’était pas, je dirais heureux de l’établir, pour

tous, j’exprime les désirs que je forme, mais seulement au premier jour de

l’an, mais tous les jours de ma vie qui sont que vous viviez longtemps et bien

longtemps pour me continuer vos bontés et pour la satisfaction et le bonheur de

ceux qui vous entourent. Chère, ma très honorée tante, que je serais heureux de

pouvoir vous reconnaitre autrement que par ces paroles, mon cœur serait dans la

joie et l’allégresse, mais au regard de mon impuissance, je prie le ciel de

vous bénir, de vous faire couler une vie heureuse dans la joie et la félicité.

Et en récompense de vos vertus il vous accordera un jour une place dans la

bienheureuse éternité.

Je suis avec un profond respect, votre tout dévoué neveu.

15ème Page

Réponse à la lettre

précédente

La bienveillante lettre,

mon cher neveu, que vous m’avez écrite au commencement de cette année, où vous

m’exprimez le désir que vous formez pour moi d’une prospérité durable, est trop

flatteuse et capable de me donner de l’orgueil, surtout lorsque vous me dites

que vous vivez quelques obligations pour de petits services que je peux vous

avoir rendu.

Je sais mon bon ami, que

vous parlez avec sincérité, je vous connais, mais croyez que je sais me juger

et que je suis bien convaincu que je suis capable de réserver ce service

important à personne si je pouvais satisfaire le penchant de mon cœur, je

serais heureux et très heureux de faire le bien.

Je vous remercie mon

petit neveu, de tout ce que vous me citez d’aimable, et en récompense je désire

que vous soyez comme vos auteurs, un modèle de sagesse et de vertu ; et

que vous soyez convié au nombre de ceux que Dieu à destiné à occuper une place

dans la véritable entrée au ciel. Je suis avec l’amitié la plus vraie, votre

tante.

17ème Page

Daignez recevoir d’abord

mes très sincère remerciements au service que vous m’avez …. ma reconnaissance si infinie.

Vous m’avez accordé votre

prétention pour me faire obtenir une place dans la circulation des chemins de fer

; j’en ai ressenti …. avec honneur, Monsieur que vous nous avez de continuer

vos bienfaits. Pour moi je ne prétendrai qu’à vous témoigner ma reconnaissance

dans le temps, pour toutes vos bontés.

Je suis avec un profond

respect, votre très humble et très obéissant Serviteur.

18ème Page

Lettre d’un fils qui fait le tour de France à son père et à sa mère

Il y a déjà six mois que

j’ai quitté la maison paternelle pour voyager et me perfectionner dans mon

état. J’ai déjà parcouru plusieurs villes considérables, où j’ai vu des

monuments bien beaux et remarquables, mais depuis mon départ de chez mes bons

parents, quelles que soient les beautés en tous genres qui aient pu attirer mon

attention, rien n’est comparable au bonheur de vous voir, de vous témoigner mon

amour, mon respect, ma reconnaissance pour tous vos bienfaits. Puisque cet

éloignement est nécessaire à mon bonheur et que vous l’exigez ou du moins que

vous y consentiez, je m’y soumets avec résignation, mais j’espère que bientôt

mon exil aura ses bornes, et que je pourrai vous dire souvent de vive voix

combien je vous aime, vous exprimer ma tendresse et mon respect qui sont infini

et que ma plus douce félicité est de vous rendre heureux.

Je suis à Nantes depuis

peu de temps chez un patron qui parait bien honnête homme.

Dieu, je suis avec un

profond respect votre fils soumis.

Afin d’analyser le taux d’alphabétisation il est nécessaire de croiser les informations : nous disposons, des actes notariés et des actes d’état civil, en particulier l’acte de mariage, sauf réserve, quant à la tenue des actes paroissiaux, pour lesquels il n’est pas sûr que le curé desservant y apportât toute son attention. (Absence parfois de signature).

Sans s’éloigner de leurs cousins de Tamarelle, comme le témoigne dans ses courriers en 1990, Marie Gibeau, le fossé culturel qui sépare les cultivateurs que sont Jean et Sicaire de Davalan des métayers de la Garmanie, s’accroît à la toute fin du 18ème.

Sans s’éloigner de leurs cousins de Tamarelle, comme le témoigne dans ses courriers en 1990, Marie Gibeau, le fossé culturel qui sépare les cultivateurs que sont Jean et Sicaire de Davalan des métayers de la Garmanie, s’accroît à la toute fin du 18ème.Après l’apprentissage de l’écriture et de la lecture, et lorsque la semaine le permet, il participe à l’éducation religieuse prodiguée par le curé Théodore Lanoelle, en pratiquant les textes évangéliques, ses références à Dieu dans sa correspondance en témoignent.

|

| Saint-Astier |

|

| Château de Puyfferat |

Face aux mutations profondes de la société de ce siècle, aux changements de mode de vie et de travail, Sicaire souligne avec force son attachement à l’union familiale, premier groupe au sein duquel il s’est socialisé, lorsqu’il écrit à « Mon cher parrain », « A un père », « A un grand-père », mais aussi à ses profondes et sincères amitiés, « Mon cher ami », « Mon cher Théodore ». A l’attention des destinataires, Sicaire utilise toujours le singulier, « Monsieur », ou « Mon cher ami ».

Des moments forts pour prendre la plume

Le marchand-drapier Boisseuil installé après 1847 est présent sur le calendrier de l’industrie et du commerce Périgourdin en 1851, et ne tient plus boutique en 1857.

|

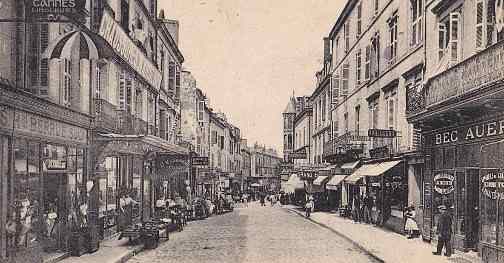

| Rue Taillefer - Périgueux |

|

Aristide Briand, à Périgueux, lors de l’inauguration du Monument en 1909

|

Un livre de compte

Le personnage présent sur la première de couverture se nomme Ulysse Aldrovandi, scientifique italien de la Renaissance, né le 11 septembre 1522, mort le 4 mai 1605 à Bologne. Accusé d'hérésie en 1549, il est emprisonné un temps à Rome. C’est à Rome qu’il découvre la botanique, la zoologie et la géologie. Le cahier est imprimé chez P. Deschamps, « imprimeur en lettres », Grand-rue à Nontron entre 1849 et 1877.

Une pratique comptable domestique issue peut-être de l’oralité familiale, avec la même discipline dans la tenue de ses comptes que son cousin Sicaire lorsqu’il tient correspondance avec ses relations professionnelles. Sicaire aîné débute son livre de compte après avoir acquis les biens composants le partage de ses parents.

|

| Tamarelle - Habitations Neyssensas en 1874 |

Marie-louise, Anne et Marie Neyssensas

Enfants assistées sous la Troisième République

La marque, une aide à retrouver son enfant,

Un enfant assisté en 1880 en Périgord (Ad-33FI-690)

Nous allons retracer le parcours de trois jeunes filles Neyssensas nées de père inconnu entre 1876 et 1884.

Sans oublier de mentionner de nombreux patronymes d’enfants assistés, leurs parcours douloureux et chaotiques dont le souvenir s’est peu à peu estompé.

Le statut d’enfant assisté (e)

Les Archives départementales de Haute-Vienne résument parfaitement les différentes évolutions du statut d’enfant assisté, du 16ème siècle jusqu’à 1904.

Avant la Révolution, la prise en charge des enfants en dehors du cadre familial n'est pas clairement définie. Leur assistance est laissée au pouvoir seigneurial, aux communautés religieuses voire aux communautés d'habitants.

Au 16ème siècle, les hôpitaux généraux, d'abord créés pour prendre en charge les vagabonds et les mendiants, s'occupent peu à peu des enfants trouvés.

En 1638, Saint-Vincent de Paul crée l’œuvre des Enfants trouvés.

1669 : A Périgueux, l’hôpital de la Manufacture accueille les pauvres et les orphelins.

Anne et Marie Neyssensas, dont les parcours sont développés quelques pages après, se rendirent régulièrement à l’hôpital de la Manufacture entre 1880 et 1897, hôpital dans un état sanitaire extrêmement précaire tout au long du 19ème siècle, ainsi, la ventilation est insuffisante dans le dortoir des enfants assistés. En réalité, l’hôpital est essentiellement un lieu d’hébergement pour les indigents, les invalides et les enfants abandonnés où les préoccupations médicales n’ont pas leur place. En 1885, une épidémie de variole a pour origine un malade de l’hospice. La municipalité de Périgueux déclare la situation en centre-ville un danger permanent d’épidémie.

L’hôpital est démoli en 1955 lors de la réhabilitation du quartier Sainte-Ursule.

Un autre hôpital :

L’hôpital Sainte-Marthe, créé en 1643, encore appelé Hôtel-Dieu, Maison-Dieu ou Hôpital Brunet situé au bord de l’Isle tout près de l’actuel « moulin de Saint-Front » est réuni en 1701 à l’hôpital de Manufacture et fonctionnera jusqu’à la Révolution.

Au 19ème siècle, il n’y a plus qu’un hôpital à Périgueux.

En 1793, le secours aux enfants assistés est pris en charge par la République. Une série de lois et de mesures sont prises au cours de la Révolution. La loi du 28 juin 1793 déclare les enfants abandonnés « Enfants de la Patrie ».

A Léguillac de l’Auche, le 23 fructidor An II, Isabeau, fille de la Patrie âgé d’1 an décède à la Croze, le 15 brumaire, An IV, une fille de la Patrie âgée de 18 mois, originaire de Saint-Aquilin, décède à Girondeau.

Le maire de Léguillac, Nicolas Labrue, en l’An VI, prend les fonds destinés aux nourrices des enfants de la Patrie dans le canton.

En 1811, par décret impérial, chaque département crée un service des enfants abandonnés et trouvés. Un hospice par département doit pouvoir les accueillir au moyen d’un « tour ».

Le tour de l’hospice de Bordeaux, par exemple, « se composait d’une barrique vide dont on avait scié dans le sens vertical près de la moitié des douves, de façon à conserver intacte la partie inférieure. La barrique était montée sur un pivot central. Un autre pivot la maintenait dans sa partie supérieure et c’est ainsi qu’elle pouvait tourner facilement sur elle-même. Elle était placée juste derrière la façade principale de la maison et communiquait avec l’extérieur par une large baie circulaire pratiquée dans le mur, à hauteur d’appui. A travers cette ouverture on passait l’enfant que l’on déposait dans la barrique. On faisait ensuite pivoter celle-ci, on sonnait et la sœur venait prendre le petit abandonné dans la sinistre machine ». Réf : Enfants trouvés et abandonnés de la Gironde - 19ème siècle.

Le tour de Macon

En 1811, à Léguillac de l’Auche, Sicaire Bouthier découvre attaché à la porte de l’église, « un enfant vêtu d’un mauvais coussin et de quelque peu de linge », un billet indique qu’il « sera réclamé dans quelques temps ». L’enfant prend le prénom d’Antoine et sera remis à l’hospice de Périgueux, son destin est inconnu après ce triste mois d’octobre 1811.

Le même Sicaire Bouthier, sonneur de cloche après son office, « a trouvé dans la porte de l’église, dans un mauvais panier, un enfant vêtu de quatre mauvais morceaux d’étoffe », l’enfant est nommé Jean Annibal puis remis à l’hospice de Périgueux.

En 1823, Eugène Joseph de l’hospice de Bordeaux décède à Jalabrou.

En 1839, l’Inspection départementale permanente des enfants assistés est créée en Dordogne.

En 1849, l’Assistance publique est créée dans chaque département. Les enfants assistés deviennent « pupilles de l’Assistance publique ».

En 1869, un dossier individuel doit être tenu pour chaque enfant pris en charge. Il doit contenir des renseignements sur son état civil, sa filiation (si elle est connue) et l'ensemble des documents sur le suivi de l’enfant jusqu’à la fin de la tutelle (placements, scolarisation, apprentissages, comportement général, état de santé...). L’inspection devient un corps de fonctionnaire.

Réf aux Archives de Périgueux - Registres de tutelle (suivi des enfants de 12 à 21 ans placé(e)s chez des patron(e)s, 1850-1900) : 3 X 217 à 226.

En 1869, Charles Rongieras de Caroly déclare le décès de la petite Gertrude Hurlot qui bénéficiait « en sa qualité d’enfant de fille-mère d’un secours départemental ».

C’est à l’intérieur de ce cadre que s’inscrivent Anne, Marie et Marie-louise Neyssensas, nées respectivement en 1876 à Saint-Germain du Salembre, 1880 à Saint-Astier et 1884 en un lieu inconnu.

En 1904, de nouvelles lois redéfinissent les catégories d’enfants assistés. La tutelle des pupilles est confiée au Préfet.

Les catégories d'enfants assistés

Avant 1811, les enfants assistés sont majoritairement des nouveaux nés. C'est seulement à la Révolution que l'assistance est progressivement étendue à tous les enfants. Il n'existe alors qu'une catégorie « les orphelins et enfants trouvés ».

A partir de 1811, trois catégories sont définies :

Les enfants trouvés : nés de père et de mère inconnus. Ils ont été exposés ou portés au « tour » des hospices destinés à les recevoir. En 1823, les enfants des indigents traités ou admis dans les hospices ainsi que les enfants dont les parents sont détenus ou condamnés sont rattachés à cette catégorie :

Les enfants abandonnés : nés de père et de mère connus et d'abord élevés par eux (ou par d'autres personnes à leur décharge), en sont délaissés, sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus et sans qu'on puisse recourir à eux ;

Les orphelins pauvres : ils n'ont plus ni père ni mère et n'ont aucun moyen d'existence.

En 1889, la loi du 24 juillet ajoute une quatrième catégorie :

Les enfants maltraités ou moralement abandonnés : leurs parents sont déchus de leurs droits par le Président de la chambre du conseil du tribunal du domicile après enquête demandée par le Procureur de la République. Les enfants sont confiés à l'Assistance publique, à des associations de bienfaisance ou à des particuliers jouissant de leurs droits civils.

Les registres matricules des enfants abandonnés, enfants de condamnés, enfants trouvés et orphelins pauvres ainsi que les registres de tutelle de la sous-série 3 X (Assistance publique - service des enfants assistés - hospice de Périgueux) sont aujourd’hui numérisés et mis en ligne.

Si le sort des nourrissons et des enfants placés est de partager la misère des catégories les plus défavorisées de la population rurale, quelle que soit la qualité des nourrices, beaucoup de très jeunes enfants ne survivent pas au-delà des premiers mois comme on le constate, par exemple, à la lecture des registres d’état civil de Saint-Martin de Ribérac ou de Léguillac de l’Auche.

Le statut des survivants n’est guère différent de celui des jeunes de leur âge dans un monde rural où les conditions de travail restent difficiles pour subsister.

Le statut des « survivants »

L’enfant assisté peut, soit rester dans une famille gardienne ou bien être reçu dans une famille qui « passe une soumission » et s’engage « à le nourrir, l’élever, le soigner gratuitement jusqu’à la majorité ».

L’enfant à l’adolescence doit compenser par son travail les frais qu’il occasionne. En conséquence, bien souvent l’enfant est placé comme domestique chez des agriculteurs, souvent à la garde des bêtes ou à l’entretien de l’habitation.

En 1862, des dispositions règlementaires stipulent que l’enfant de moins de 12 ans doit fréquenter une école. On donne ainsi pour incitation une prime à la famille pour compenser la perte de service que rend l’enfant par son travail. Les enfants entre 12 et 15 ans peuvent être mis en apprentissage, et à partir de 15 ans, rémunérés pour leur travail tout en bénéficiant d’un contrat d’engagement.

En ce qui concerne les filles il faut attendre 1867 afin que les communes soient dans l’obligation d’entretenir une école de filles.

La loi de 1882 a permis à tous les enfants de bénéficier d’une école gratuite et laïque.

Anne, Marie et Marie Louise Neyssensas,

enfants assistées entre 1876 et 1897

Les registres de tutelle nous aident à mieux connaitre la population de mères célibataires mais pas seulement :

Aujourd’hui, le terme de fille-mère désigne une adolescente menant une grossesse à terme. Au siècle dernier, il s’agissait de toute femme ayant un enfant hors mariage. La grossesse d’une mère célibataire au 19ème siècle est synonyme de rejet social, elle préfère en général cacher sa situation.

Le plus souvent, l'enfant est inscrit sur les registres paroissiaux au nom et prénom de la mère.

Découvrons le parcours de vie de trois jeunes filles assistées, deux originaires de Dordogne et l’une de Gironde. Le registre de tutelle pour la période 1876-1882 est référencé aux archives de Périgueux - 3 X 224. En ce concerne l’enfant originaire de Gironde, le registre n’est pas en ligne.

Anne Neyssensas

Anne est née le 28 septembre 1876 à 8 heures du matin au village des Termes à Saint-Germain du Salembre. Anne est fille d’Anne Neyssensas, 23 ans cultivatrice, domiciliée au Terme et de père inconnu. L’enfant est déclaré par « Pierre Eclancher, 39 ans, beau-frère de l’accouchée domicilié au Terme », en présence de Jérôme Barrière, 68 ans et Jean Barrière, 28 ans tous deux marchands domiciliés dans le bourg. Le déclarant ne sait signer.

Retraçons le parcours d’Anne, mère de l’enfant assistée :

Anne est née le 15 septembre 1853, lieu-dit Barbeau à Saint-Aquilin, des mariés Jean Neyssensas et Isabeau Rapnouilh, colons. Jean, 42 ans, déclare l’enfant. Les témoins et le déclarant ne savent signer.

Jean Neyssensas est descendant de Martin et Isabeau Dalesme, de Jacques et Guline Garreau, de Martin né en 1707, décédé en 1787, époux d’Aquiline Garreau, cultivateurs et voituriers à Tamarelle, paroisse de Saint-Astier tous descendants de Charles né aux Granges à Léguillac de l’Auche.

Les parents d’Anne se marient le 30 janvier 1842 à Saint-Aquilin.

Les recensements, référencés 6 M, complètent notre connaissance des familles Neyssensas et peut-être des raisons des délaissements d’Anne et Marie.

Le recensement de la population consiste en un dénombrement exhaustif des habitants complété par le recueil de certaines caractéristiques sociologiques (situation familiale), géographiques (lieu de domicile, lieu de travail) ou socio-économiques (activité professionnelle).

En 1822, une ordonnance royale confirme une périodicité quinquennale des recensements toutes les années terminées par 1 et par 6. Pendant plus d’un siècle, cette règle est scrupuleusement respectée avec seulement des modifications contraintes par des situations de guerre.

En 1856, le recensement de Saint-Aquilin ne mentionne pas la présence d’Anne née pourtant en 1853, est-elle placée en nourrice ? est-ce une omission, en effet, il n’est pas rare de rencontrer des erreurs et omissions dans la reconstitution des familles et dans l'exploitation des listes nominatives de population. Il sera nécessaire, dans certains cas, de vérifier l’Etat civil quant à l’âge et au prénom.

En 1856, le foyer est composé de 9 membres. Jean Neyssensas, 44 ans, son épouse, Isabeau Rapnouilh, 32 ans, Jean, 12 ans, Sicarie, 8 ans, Jean, 2 ans, Sicarie, 1 ans, Rapnouilh Jean, frère d’Isabeau, 36 ans, et son fils, Sicaire, 4 ans. Une enfant trouvée de l’hospice de Périgueux, nommée Marie Samol, âgée de 16 ans, apporte une aide en tant que domestique. La grande habitation est la seule maison des Barbeau.

En 1861, Anne 8 ans est citée, ses parents, frères et sœurs, les Rapnouilh soit 10 personnes. Une autre famille est à présent au Barbeau, les Dumonteil, 6 membres sont logés, ou : dans l’une des parties de la grande habitation ou dans une habitation nouvellement construite. En 1973, on remarque plusieurs corps de maison imbriqués….

En 1866, les Dumonteil sont 6, les Neyssensas, 9 dont Anne 13 ans. L’épouse de Jean, Isabeau Rapnouilh née à Mensignac en 1823 est décédée le 25 décembre 1863 au Barbeau à l’âge de 40 ans, peu de temps après la naissance de son dernier enfant, Jean-Baptiste né le 29 septembre 1863 et décédé le 9 septembre 1864. L’enfant est cependant cité par erreur sur le recensement de 1866 âgé de 3 ans.

Le 7 février 1866, peu de temps avant le recensement, Jean, colon, se remarie avec Marie Gasquet née à Redondie - Saint-Astier le 17 mars 1836. Marie décède le 26 janvier 1880 au Barbeau. Le couple donna naissance à au moins 5 enfants entre 1866 et 1879.

Jean, le père d’Anne décède le 4 février 1882 après au moins 40 ans de vie au Barbeau, sous bail à colonage passé avec le propriétaire de la maison des Barbeau.

Le recensement en 1876 ne mentionne plus car Anne âgée de 23 ans est domiciliée à présent à Saint-Germain du Salembre.

Caractérisée par un âge relativement jeune, 23 ans à la naissance de sa fille, Anne est cultivatrice, statut social un peu plus élevé que la plupart des mères célibataires de l’époque.

Anne a-t-elle été séduite puis abandonnée ? la naissance de la petite Anne ne sera jamais légitimée par mariage.

1ère hypothèse :

1874 : Anne, 21 ans à sa majorité quitte ses parents et Saint-Aquilin pour rejoindre l’une de ses sœurs, Anne, 29 ans épouse de Pierre Eclancher, 39 ans cultivateur au village de Terme à Saint-Germain du Salembre.

2ème hypothèse :

1876 : Anne, mère célibataire est obligée de quitter ses parents, ses frères et sœurs, à la naissance d’Anne, fille de père inconnu. Peut-être a-t-elle été rejetée lors de sa maternité, le couple, colon ne pouvant assumer financièrement une bouche à nourrir supplémentaire. L’état civil confirme ce rejet. Aucun membre de la famille Neyssensas n’est présent lors de l’inscription de la petite Anne sur le registre d’état civil.

Anne, qualifiée de cultivatrice est accueillie par Pierre et sa sœur. Leur statut social de cultivateur permettra d’aider Anne de manière relativement provisoire. La petite Anne nait au Terme dans la maison du couple.

L’habitation de Saint-Germain du Salembre abrite 6 personnes, Pierre et son épouse, ses deux enfants, Marie, 7 ans et Louis, 1 an, ainsi qu’Anne, mère de la petite Anne, 3 mois.

Une autre famille est présente au Terme, les Delage, avec Marie Fargeot, cultivatrice, 58 ans, son fils Jean Delage, 32 ans né à Saint-Astier et sa sœur Marguerite Delage, 28 ans qualifiée « d’idiote » par le recenseur, dans la rubrique observations.

Dans le même temps, au Barbeau, la famille s’est agrandit avec deux jeunes filles, Marguerite, 8 ans et Marguerite 2 ans, nées du remariage de Jean, 65 ans avec Marie Gasquet, 41 ans. 4 enfants de Jean sont encore présents, Jean, 33 ans, autre Jean, 26 ans, autre Anne, 19 ans et Rose, 16 ans. L’habitation compte 8 personnes. Jean n’est plus qualifié de colon mais de cultivateur, est-ce une erreur ?

En 1881, Anne et sa petite fille Anne ne vivent plus au hameau de Terme. Anne la mère a quitté Saint-Germain pour un lieu inconnu, aucun généalogiste ne mentionne son mariage ou son décès. Après quelques recherches Anne n’apparait pas à Saint-Aquilin, Saint-Astier……

Sa petite fille Anne est accueillie à l’hospice de Périgueux à l’âge de 5 ans après l’établissement d’un procès-verbal d’abandon par « ses père et mère ». Une autorisation préfectorale d’entrée à l’hospice de Périgueux est délivrée le 9 octobre 1881. Anne portera à présent le numéro matricule 5350 pour tout enregistrement auprès de l’autorité administrative.

La même année, le service des enfants assistés du département est assuré par Eugène Meunier, inspecteur départemental, Rémy Vitrac et Hippolyte Chaumette sous-inspecteurs.

A compter de ce mois d’octobre 1881, Anne est placée dans une nouvelle famille.

Le choix de la première famille d’accueil en 1881 n’est pas dû au hasard. Il s’agit de Marguerite Neyssensas et son époux Jean Peytoureau habitants du hameau de Reverdy, situé à 570 mètres du village de Saint-Aquilin, en remontant le chemin du Bois du loup puis vers la route du bourg. La composition du foyer et de l’unique maison est la suivante : Jean Neyssensas, 68 ans, chef, Peytoureau Jean 41 ans, gendre de Jean, son épouse Marguerite Neyssensas, 41 ans, Peytoureau Jean, 14 ans, fils de Jean Peytoureau, Blaise, 11 ans et Marie Neyssensas, 5 ans, en nourrice. Est-ce Anne, même âge, avec un prénom différent ?

Quel est le lien entre Anne, mère de l’enfant et Marguerite Neyssensas ?

Leurs pères respectifs étaient frères et enfants de Martin et Isabeau Dalesme du hameau des Meynichoux à Saint-Aquilin.

La petite Anne rencontra-t-elle son grand-père, ses oncles et tantes entre décembre 1881 et septembre 1882 ? Jean Neyssensas âgé de 70 ans et ses enfants habitent les Barbeau à 530 mètres de Reverdy en passant par le hameau du Jard tout en cheminant par la route du Bois du Loup.

Il y a 28 ans Anne la mère de l’enfant naissait au Barbeau. En 1881, vivent au Barbeau, 10 membres Neyssensas. Jean, 70 ans, cultivateur, sa fille Rose, 20 ans, Marie, 24 ans, Jean, fils ainé, 37 ans, Julienne, 15 ans et Zélie, 26 ans et Celina, 2 ans, filles du fils ainé Jean, autre Jean jeune, 31 ans, fils du « chef », Anne Delubriac, 24 ans, femme de Jean le plus jeune et Rose Neyssensas, 11 mois, fille du couple.

Anne est hébergée par Marguerite Neyssensas et Jean Peytoureau du 1er décembre 1881 au 4 septembre 1888, date de son entrée à l’hospice de Périgueux, 24 jours exactement avant son 12ème anniversaire. Anne sera restée chez sa tante 5 années, puis sera placée 9 années entre l’hospice et ses « patrons ».

Le tableau ci-dessous retrace les 19 placements d’Anne de l’âge de 12 ans à ses 21 ans.

La durée des placements est extrêmement variable ; allant de 1 mois, 3 mois, 6 mois à un peu plus de 2 ans chez Marie Charrière et Louis Jeammet à Vergt entre 1893 et 1895.

Peu de renseignements sur les familles d’accueil classées par rang : quelques maisons contemporaines de la petite Anne sont encore visibles. Les recensements nous permettent de cerner la composition des familles d’accueil mais ne permettent pas de connaitre sous quel statut est employée Anne, les recensements entre 1892 et 1900 n’étant pas détenus par les archives de la Dordogne.

Une deuxième famille accueille Anne pendant 1 an 1 mois, du 12 septembre 1888 au 6 novembre 1889. Il s’agit des Fayard, nouvellement arrivé à Chaurac ; Jean 29 ans, cultivateur, époux de Marguerite Labrousse, 26 ans, Henri, 4 ans, Anna, 1 ans. Le hameau se situe à 700 mètres du château de Caussade à vol d’oiseau.

En 1891, les Fayard ont quitté Chaurac et logent à présent au hameau de Degain, en bordure de la rivière l’Isle à proximité du centre sportif Franck Grandou.

Mademoiselle Jacquemin Marie Eugénie, rang 3, directrice de l’Ecole normale d’institutrices, accueille Anne du 7 novembre 1889 au 31 décembre 1889, soit 1 mois et 24 jours. Anne est âgée de 13 ans. L’ouvrage de Mme Jeanne Luce Marcouly en 2005, « Le Périgord à l’école de la République », page 127, mentionne la nomination de Mademoiselle Jacquemin (1889-1900) par arrêté du 19 aout 1889, actuellement directrice de l’Ecole normale de la Roche-sur-Yon, (peu avant sur Blois), nommée directrice de l’Ecole normale de Périgueux en remplacement de Mademoiselle Morand nommée à Nîmes. Anne est « employée » un peu plus de 2 mois après la nomination de la nouvelle directrice, à quelques dizaines de mètres de la tour Mataguerre et de la cathédrale Saint-Front. C’est en ce lieu, « véritable couvent de la République » qu’en 1891, Marie Lacore est admise ; il s’agit de la future Suzanne Lacore qui deviendra l’une des trois femmes sous-secrétaires d’Etat de Léon Blum en 1936. Les quelques jours passés à l’Ecole Normale ne laissèrent pas Anne indifférente, les journées des élèves sont de 50 heures par semaine, lever 5 heures du matin, 8 heures début des cours, discipline de fer, « le silence de rigueur, tout courrier est soumis à la directrice, aucun livre n’est admis sans son autorisation, le port de l’uniforme est obligatoire, quant aux sorties elles se font sous la forme d’une promenade de deux heures le jeudi après-midi et le dimanche … ». Robert Lacoste de P. Brana et J. Dusseau - 2010.

Les Laporte, rang 9 sur le registre, un foyer de 5 personnes habitant au 11 rue du Plantier à Périgueux. Le couple, Jean Laporte, 76 ans, contrôleur des comptes des Domaines et son épouse, Anna Sardin, sans profession, 42 ans, hébergent Anne du 15 février 1892 au 3 juin 1892 avant son retour à l’hospice. Sont présents dans la maison de la rue du Plantier, Etienne, 72 ans, frère de Jean Laporte, Lacroix Guillaumette, 71 ans, belle-mère de Jean Laporte et Jean Laporte, 19 ans, employé de commerce.

Les Veyri, rang 10, accueillent Anne très peu de temps, du 8 juin 1892 au 15 aout 1892, jour où Anne de retour à l’hospice. Le recensement de 1891 nous donne quelques indications sur la composition du foyer. Le père est jardinier, le foyer se compose de 5 personnes. L’épouse Elisa Laprade n’est pas mentionnée. Anne, 16 ans, est domestique et veille sur les 2 enfants en bas âge de Raymond (Sicaire sur la fiche de tutelle d’Anne), Sabine 4 ans, Suzanne 11 ans, les deux autres enfants, se nomment Marie, 16 ans, et Franc 20 ans. La famille habite Plaine du Petit Change aux Mondoux.

Les Dupont, rang 11, à Cornille, lieu-dit Montrany, au nombre de 7 membres, accueillent Anne, 16 ans, assurément domestique du 3 septembre 1892 au 8 mars 1893, soit 7 mois. Les Dupont sont cultivateurs, Emile est âgé de 38 ans et son épouse Antoinette Grandisse, 36 ans, leurs 2 fils, François et Louis, 13 et 11 ans. Léonard, 72 ans, son épouse Jeanne Vacher, 66 ans et leur fille Jeanne, 42 ans, cultivatrice.

Anne est accueillie du 8 mars 1893 au 27 aout 1895 par la famille Jeammet de Vergt, rang 12, sise au lieu-dit la Poussière. Louis Jeammet prend en charge Anne à l’hospice de Périgueux le 8 mars 1893. L’hospice se situe à un peu de plus d’une vingtaine de kilomètres du lieu-dit la Poussière. Le chemin de fer n’arrivera à Vergt qu’en 1899.

Anne fête ses 17 ans chez les Jeammet le 28 septembre 1893.

Le foyer est composé de 4 personnes. Louis, 40 ans, propriétaire et son épouse Marie Charrière, 21 ans, Justin Jeammet, 33 ans frère de Louis et Anne Peschescot, leur mère, âgée de 69 ans. Les Jeammet ont à leur service régulièrement un ou une domestique, comme en 1901, avec Cyprien Fléchou.

Le 2 mars 1895, il est noté sur la fiche : Anne est « une forte fille, d’une bonne santé, sait lire, écrire et compter, est contente de ses maitres qui également sont satisfaits ».

Ayant atteint l’âge de sa majorité, 21 ans, Anne quitte son dernier patron, Monsieur Michel habitant le Roulet à Vergt dans le courant de l’année 1897. Nous perdons sa trace à partir de là. Anne ne sera jamais « réclamée » par ses parents.

Marie Neyssensas

Marie nait « le 27 mai 1880 à 8 heures du matin, née hier à cinq heures du matin à 5 heures du matin au chef-lieu de la commune de Saint-Astier, de Marie Neyssensas, sans profession, domiciliée à Saint-Astier, âgée de 30 ans et de père inconnu. Sur la déclaration de Madame Catherine Ladevie, épouse de Jean Faurie, sage-femme, âgée de 43 ans qui a présidé à l’accouchement, domiciliée à Saint-Astier ». Aucun ascendant n’est présent.

Les témoins sont Gabriel Chirat, garde-champêtre âgé de 60 ans et Etienne Louis Nogué, secrétaire de mairie, âgé de 28 ans domiciliés l’un et l’autre à Saint-Astier. Généanet nous indique que la sage-femme habite rue du Bateau en 1891. Quant à Etienne Louis Nogué, il est père de l’abbé Edouard Nogué, (1878-1964) auteur de « Saint-Astier - Pito Vilo, Grand Cluchié » en 1933.

Marie, mère de la petite Marie naquit le 19 janvier 1851 à Davaland, commune de Saint-Astier, des époux Jean et Jeanne Duranthon, agriculteurs. Le déclarant Jean, âgé de 36 ans est accompagné du témoin François Neycensas son frère, 40 ans, cultivateur, habitant Tamarelle. Les deux Neyssensas signent l’acte de naissance.

Marie est la 4ème enfant d’une fratrie de 7 enfants.

Les recensements de 1866, 1872, 1876 et 1881 permettent de suivre le parcours de la mère de la petite Marie. En 1866, Marie est âgée de 15 ans vit à Davaland avec ses parents, ses frères et sœurs. Le 3 février 1872, Marie, cultivatrice, se marie à Saint-Astier avec Jean Parrot et quitte Davaland pour le village des Roches à l’âge de 21 ans.

En 1881, l’ensemble de la famille Parrot habite au village des Roches ; la maison appartient à Jérôme Parrot, 72 ans et Marie Roche, 58 ans. Jean Parrot, 26 ans et son frère, autre Jean, 35 ans et son épouse Marie Neyssensas, 31 ans, ainsi que leurs enfants, Jeanne nait en décembre 1872, Marie en 1876 et Jean en 1883 habitent sous le même toit.

Lors de la naissance de la petite Marie en 1880 sa mère est donc en couple avec Jean Parrot et n’accouche pas au domicile des Roches. Marie a-t-elle était victime d’un viol ou est-ce une relation adultérine ?

La sage-femme, Madame Ladevie déclare l’enfant.

Le recensement pour l’année 1881, nous apprend que la mère de Marie a immédiatement confiée sa petite fille auprès d’une famille de la commune, les Lacoste propriétaires d’une habitation modeste à Ferrière, à 4 km du hameau des Roches.

Le foyer est composé de Jean Lacoste, 45 ans et son épouse Marie Lacombe, 30 ans, leurs trois enfants, Marie, 9 ans, Marguerite, 6 ans, Josepha, 3 ans, et un nourrisson de 6 mois, Marie Neyssensas sans autre précision quant à la filiation. Marie sera-t-elle confiée en échange de quelque argent.

Le 19 juin 1885 un procès-verbal d’abandon est établi à la préfecture de Périgueux ; Marie, 5 ans est admise à l’hospice de Périgueux, numéro 5512, en attente d’une famille d’accueil.

A ce stade, les registres de tutelles diffèrent quelque peu quant aux nombres de familles d’accueil mentionnées. En effet le registre référencé 3X184 ne mentionne que la veuve Magne et les époux Chassaing. Le registre référencé 3X224 mentionne outre la veuve Magne et les époux Chassaing, Jean Simon de Saint-Aquilin puis Léguillac de l’Auche et un certain Jarjavey de Savignac les Eglises. Ce feuillet-là est rayé par le gestionnaire du registre.

Après échange en aout 2025 avec l’Archiviste responsable des Archives Contemporaines à Périgueux, nous concluons ensemble que les feuillets rayés, comme quelques autres feuillets, du registre ne le sont qu’après mariage ou engagement dans l’armée et après soldes des livrets d’Epargne.

Quelques jours après, le 5 juillet 1885, le placement n° 1 concerne Madame Anne Magne, 45 ans, mentionnée veuve sur le registre des enfants assistés.

Madame Magne est habitante du hameau de Vitrac à Saint-Aquilin et accueille Marie jusqu’à son départ chez un nouvel accueillant en avril 1892 sis à Léguillac de l’Auche.

Le recensement de Saint-Aquilin en 1886

En 1886, le hameau de Vitrac se compose de 23 maisons et 23 ménages, 74 habitants dont 9 enfants assistés, ainsi les Subrenat, avec Jacques-Joseph Eyraud, 3 ans de l’hospice de Périgueux, Les Rousseau avec Lancelot Albert, 6 ans de l’hospice de Bordeaux et Jean Sibiale, 10 ans de l’hospice de Périgueux, Les Dumonteil avec Charles Gantch, 5 ans de l’hospice de Bordeaux, les Joubert avec Louise Dassier, 2 ans de l’hospice de Bordeaux, les Beau avec Marie Antoine, 9 ans de l’hospice de Bordeaux, les Loiseaux avec Pierre Durieux, 11 ans, de l’hospice de Périgueux et Louis Batisse, 8 ans de l’hospice de Bordeaux.

Cinq années plus tard, le recensement de 1891 apparait ainsi : Marie n’est plus la seule enfant de l’hospice, une petite Mélanie Bittard, 8 ans accompagne ses jeux d’enfant.

La deuxième famille d’accueil : il s’agit de Jean Simon, domicilié à Férodie, commune de Saint-Aquilin le 1er avril 1892.

Lors de l’inspection du lieu de vie, le 29 mai 1892, Marie, 12 ans est qualifiée de « bon petit sujet ayant une bonne santé, sachant lire, écrire et compter ». L’inspecteur le 20 juin 1895 note que Marie « est une très gentille fillette, intelligente, satisfait ses maîtres ». L’inspecteur commet une erreur en indiquant que Marie est sœur d’Anne, n° 5350.

Le recensement pour la période 1892-1896 ne permet pas de connaitre la composition du foyer de Jean Simon.

Jean Simon perçoit 40 francs de gage dont 10 destinés au livret d’Epargne de Marie.

En 1893, Jean Simon perçoit 50 francs de gage dont 35 francs pour l’entretien et 15 francs placés à la Caisse d’Epargne. Le 18 avril 1896, le registre situe Jean Simon à présent à la Font de l’Auche avec Marie.

Marie est à nouveau dans une 3ème famille d’accueil le 18 avril 1896, hébergée auprès des époux Chassaing à la Peytelie à Savignac les Eglises.

Quelques habitations à proximité de la petite chapelle du 17ème …

Une maison bourgeoise …. Au temps de Marie

En l’absence de recensement lors de la présence de Marie chez les Chassaing, à l’aide du recensement de 1901 on peut se projeter vers le passé et connaitre la composition du foyer en 1896. Antoine Chassaing âgé de 61 ans, cultivateur, son épouse Marguerite Lacotte, 52 ans, peut-être leur fils Jean, 22 ans, compte-t-il encore parmi les membres du foyer peu de temps avant son mariage avec Françoise Longeat en octobre 1896 ?

En réalité, Marie ne reste que peu de temps chez les Chassaing, en effet du 18 juillet 1896 au mois d’aout 1897, Marie est logée chez les Jarjavay une famille bourgeoise domiciliée à la Peytelie.

La dernière inspection du 7 juin 1897 mentionne, « santé bonne, belle jeune fille, ses maîtres sont satisfaits, bien placés ».

Marie, mineure de 17 ans, rejoint en septembre son futur époux rencontré quelques mois auparavant à Léguillac.

Marie se marie

Le 21 septembre 1897, le futur époux de Marie, Pierre Eclancher bénéficie d’un certificat de bonne conduite délivrée par le Maire de Léguillac de l’Auche. « Le nommé Eclancher né le 6 mars 1866 à Léguillac de l’Auche est de bonne vie et mœurs et que sa conduite a toujours été régulière et irréprochable ».

Quant à Marie elle obtient l’autorisation de se marier le 24 septembre 1897. Marie est âgée de 17 ans.

« Par délibération de la Commission Administrative de l’hospice de Périgueux en date du 24 septembre 1897, l’assistée Neyssensas Marie a été autorisée à s’unir en mariage avec le Sieur Eclancher Pierre, âgé de 36 ans, cultivateur domicilié à Léguillac de l’Auche. Monsieur Ronan a été délégué tuteur ».

Pierre est originaire de Veyrieras, petit hameau composé de 8 habitations et 21 habitants. Léonard, père de Pierre est cultivateur propriétaire, âgé de 59 ans en 1891, son épouse et mère, Duchoze Jeanne, 53 ans et la sœur de Pierre, Mélanie, 20 ans. Pierre n’est pas cité sur ce recensement. L’acte de mariage, nous apprend que le couple a rejoint la propriété des Eclancher à Veyrieras et la mère de Pierre, après le décès de Léonard le 30 juin 1894.

Le mariage se déroule le 6 novembre 1897 dans la petite église de Savignac les Eglises. Aucun membre de la famille Eclancher n’est présent lors de l’union.