Pierre Neyssenjean, la campagne de 1793 en Vendée

François Leyssensa, la campagne d’Egypte en 1798

Pierre Neyssensas, décédé en 1870

Paul Neyssensas décédé pendant la bataille de la Marne en 1914 et tous ceux cités

Maurice Neycensas, marin rescapé à bord du cuirassé Dunkerque

à Mers El Kébir (Algérie) en 1940

Neyssensas Robert, Résistance Intérieure Française, déporté et interné à Mauthausen en 1943

Neycenssas Pierre, décédé en déportation en 1944

Neycenssas Jack, décédé en Algérie en 1957

Les soldats de la Révolution - La campagne de 1793

|

| Cholet - 17 octobre 1793 Défaite des Vendéens |

Entre l’an III et IV les désertions sont de plus en plus nombreuses en Dordogne, certains ayant déjà largement contribués à l’effort de guerre. Malgré l’affaiblissement des demies brigades causé par un grand nombre de déserteurs, la situation militaire Française en 1795 est meilleure que les années précédentes.

C’est ainsi que le 14 prairial an III - mardi 2 juin 1795 - sont recrutés, Sicaire Neyssensac, 19 ans, cultivateur à Mensignac, Meysensar, 25 ans, tisserand à Leguillac, et Jacques Nessensar, 20 ans, cultivateur à Saint Astier.

Le 18 brumaire An VI - 1797 - l’administration constate son impuissance à faire exécuter la loi. La gendarmerie est mal organisée. Elle est principalement, fin novembre, toute à Saint Astier, Bergerac ou Sarlat, où s’élèvent des troubles. Les réquisitionnaires fuient d’un canton à l’autre, se cachant dans les bois.

1794 - l’Armée des Pyrénées Occidentales

Jacques Neyssensas recruté de l’An II

Dans le courant du mois de juillet 2020, Madame Françoise Raluy me communique un nouveau document découvert aux archives départementales de la Dordogne quelques semaines auparavant.

Il s’agit d’extraits d’une liste de jeunes hommes de la circonscription de Périgueux recrutés en 1794 pendant la période révolutionnaire destinés à accroître les effectifs de l’armée des Pyrénées Occidentales.

Les deux feuillets, datés du 24 nivôse An II (13 janvier 1794), sont référencés Série L.

Contexte historique en Dordogne

En fin d’année 1793, le 9ème bataillon de la Dordogne rejoint les Pyrénées Orientales. En avril 1794, le bataillon stationne à Foix.

Le 3ème bataillon de la Dordogne, formé le 26 septembre 1792, va servir l’armée des Pyrénées-Occidentales, division de Saint-Pé. Il est à Blaye en janvier 1793, au col d’Ispéguy, non loin de la vallée de Bastan, courant mai 1793. En avril 1794, il sert dans la division de Saint-Jean-Pied-de-Port et participe aux opérations de la vallée de Bastan et autour d’Irun.

« Les nouveaux administrateurs sont à peine installés (2 nivôses an II - 22 décembre 1793) que le général de brigade, chef de l’état-major de l’armée des Pyrénées Occidentales demande 1500 hommes, …. Que l’agent supérieur pour le recrutement des jeunes gens de 18 à 25 ans, prendra les mesures pour que le contingent soit rendu à Bayonne le 12 nivôse (1er janvier 1794).

Sous aucun cas le manque d’habillement ne pourra retarder le départ. En cas d’insuffisance de ces effets, on donnera néanmoins aux hommes le nécessaire pour les garantir des intempéries de la saison. L’agent supérieur fera partir, de préférence, « les gens oisifs et ne tenant pas à l’agriculture ».

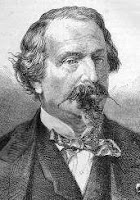

Roux-Fazillac, représentant du peuple, est envoyé par la Convention avec des pouvoirs illimités pour surveiller la levée. Roux-Fazillac, Conventionnel, né à Excideuil le 18 juillet 1746, décédé à Nanterre le 21 février 1833. Garde du corps du roi, lieutenant-colonel en 1789, il est élu député de la Dordogne à l’Assemblée législative et à la Convention et prend place sur les bancs de la Montagne. Dans le procès du roi il vote contre l’appel au peuple pour la mort et contre le sursis.

Athée, ennemi des prêtres et adversaire farouche de la religion, dès juillet 1793, il mène activement le mouvement de déchristianisation en Dordogne

Arrivé dans le département il valide le décret de levée des 1500 hommes le 4 nivôse an II. Le district de Périgueux enverra 120 hommes pour ce premier contingent. Jean Neyssensas et la 4ème division font partie de ce contingent.

En mai 1794, les Directoires de districts sont chargés de requérir les citoyens les moins utiles à la culture des terres et aux arts, et de ne point s’en rapporter vaguement aux certificats de maladie ou d’infirmité, que « s’empressent de mendier ceux que la lâcheté enchaine et que la fortune oblige ».

Ainsi sont formés deux autres contingents d’environ un millier d’hommes. Ces hommes sont réunis à Bergerac, d’où ils partent en deux détachements courant 1794. Chaque détachement est commandé par un lieutenant et un sergent pour 100 hommes qui choisiront « de bons sans-culottes ».

Le 11 mai 1794 il y a encore 7033 réquisitionnaires de la première levée dont l’incorporation n’a pas été faite ; ils seront versés sans délai dans les cadres de l’armée des Pyrénées Occidentales.

La situation à la frontière Espagnole

Le général de division Muller commande l'armée des Pyrénées occidentales et lance les premiers engagements à Hendaye le 5 février 1794, dans le col d'Ispéguy le 3 juin, et à Bera (Bidassoa) le 23 juin.

Les batailles en Pays-Basque et en Navarre sont dirigées depuis le quartier général situé à Bayonne.

Les Français capturent le magasin de mâts de la marine espagnole sur l'Irati et une seconde fonderie, à Egui.

|

| Moncey effectue une avancée victorieuse |

Quand une éclosion mortelle de maladies paralyse les opérations françaises dans les Pyrénées occidentales pendant l'hiver 1794 - 1795. En juin 1795, Moncey effectue une avancée victorieuse vers l'ouest et s'empare de Vitoria-Gasteiz et Bilbao.

Le traité de Bâle, le 22 juillet 1795, met fin à la guerre.

Quand les nouvelles de paix atteignent le front en août, Moncey a traversé l'Èbre tandis que les autres forces se préparent à investir Pampelune.

Les recrutés Périgourdins

L’extrait du rôle nous indique que les recrutés, toujours appelés « volontaires », sont enrôlés au sein de la 4ème division sous le commandement du capitaine Nicolas Maurice, du lieutenant François Frut, et des deux sergents, Jean Desmaison et Hilaire Dalesme.

Qui sont ces hommes ?

Nicolas Maurice, originaire de Thionville, capitaine à compter du 25 septembre 1792, chef d’escadron le 26 janvier 1793, refuse son nouveau grade de général de Brigade le 23 aout 1793. Nicolas Maurice est traduit devant le tribunal révolutionnaire par Saint-Just le 17 nivôse An II ; condamné, il est incarcéré en la forteresse de Landau. Prit-il part finalement au commandement de la 4ème division ?

Le lieutenant Elie François Frut est né le 21 octobre 1764 à Périgueux. Au service depuis 1781, sergent au 40ème de ligne, marié en 1790 avec Jeanne Guinot, décoré de la légion d’honneur en 1813, il décède le 7 aout 1829 au fort de Lourdes à l’âge de 64 ans. Des lacunes sont relevées de carrière militaire, notamment pendant la période révolutionnaire.

Aucune information sur le sergent Jean Desmaison.

Quant au sergent Hilaire Dalesme, il nait le 10 juin 1775 à Saint-Astier. Ami de Jean Neyssensas, Hilaire est charron et témoin lors de son mariage le 28 pluviôse An 11 (1803).

Hilaire, à présent marchand bottier, se mariera le 18 septembre 1808 à Rueil Malmaison avec Catherine Suzanne Julien. Hilaire est domicilié au 251 rue Saint-Honoré, 1er arrondissement de Paris lors de son décès à l’âge de 51 ans, le 16 aout 1826.

Jacques Neyssensas est né le 3 avril 1772 à Tamarelle, commune de Saint-Astier, fils de Jacques et Guline Garreau, il est baptisé par le curé Leynier.

Le départ de Jacques à destination de la frontière Espagnole

Engagé dans le conflit en tout début d’année 1794, Jacques, 20 ans, rejoint « l’armée des Pyrénées Occidentales, le bijou de nos armées » - Robespierre.

Lors de son déploiement au printemps 1793, l’armée des Pyrénées Occidentales compte 8 000 hommes, organisée en deux divisions, elles-mêmes regroupant 15 bataillons et 18 compagnies franches.

Mi-1794, ses effectifs atteignent 66 000 hommes, avec 32 bataillons, 3 des Basses-Pyrénées, 4 des Landes, 9 du Lot et Garonne, 7 de la Gironde et 9 de la Dordogne.

Ce que l’on ne sait pas : à quel corps les hommes de la 4ème division appartiennent ?

« La pagaille, l'anarchie qui régnaient alors, faisaient que le ministre de la Guerre ne savait plus où en étaient les unités, ni leurs emplacements, ni leurs effectifs et ce d'autant plus que, réfractaires à la discipline, les volontaires changeaient fréquemment, à leur gré, d'unités.

Ces bataillons de réquisitionnaires (on ne peut vraiment plus parler de volontaires) seront loin d'avoir la même tenue au feu que les premiers et ils seront souvent plus une gêne qu'un appui pour les années qui auront à les utiliser. En outre, qui pourrait compter ceux que la terreur faisait courir au combat préférant l'incertitude de la guerre à la certitude de la guillotine ».

Ce groupe de soldats n’appartient à aucun des bataillons de volontaires issus de la levée des 300 000 hommes, mais plutôt à un bataillon de réquisitionnaires « ces frères de dernière nécessité » comme les appellent le capitaine Jacques Antoine Dejean de la 7ème compagnie.

La 4ème division, squelettique, ne semble pas avoir fait l’objet de recherche historique vue son éphémère durée. Jean fut peut-être incorporé dans un autre bataillon par la suite puisque la durée du service à l’armée était de 3 ans.

Quelques jeunes gens de la liste du 24 nivôse an II

Arnaud Demignol, 18 ans, Paussac, tailleur de pierre,

Guillaume Descourts, 18 ans, Bourdeilles, tailleur de pierre,

Antoine Cruvelier, 21 ans, Bourdeilles, tailleur de pierre,

Pierre Privat, 18 ans, Grun, cultivateur,

Antoine Peyrat, 18 ans, Grun, cultivateur,

Antoine Lasjonias, 22 ans, Cornille, cultivateur,

Jerome Verdier, 21 ans, Le Change,

Jean Laschaud, 18 ans, Eyliac, tailleur d’habits,

Martin Sudrie, 19 ans, Blis et Born, cultivateur,

Jacques Migol, 24 ans, Milhac, cultivateur,

Jean Binet, 26 ans, Fouleix, cultivateur,

Jean Roussarie, 19 ans, la Chapelle Faucher, cultivateur,

Gerone Andrieux, 21 ans, Chancelade, cultivateur,

Jean Aupetit, 18 ans, la Chapelle Gonaguet, cultivateur,

Elie Bourgeois, 19 ans, Chancelade, cultivateur,

Jean Leynie, 19 ans, Eyliac, cultivateur,

Jean Roulaud, 19 ans, Le Change, cultivateur,

Jean Veyry, 19 ans, Bussac, cultivateur,

Pierre Larue, 24 ans, Bussac, cultivateur,

Pierre Gay, 22 ans, Bussac, cultivateur,

Pierre Barrière, 18 ans, Bussac, cultivateur,

Elie Laronze, 19 ans, Saint-Astier, cultivateur,

Jean Pecout, 18 ans, Léguillac de l’Auche, cultivateur,

Martin Bonnet, 22 ans, Chantérac, cultivateur,

Jean Sirieix, 23 ans, Saint-Astier, cultivateur,

Jean Neyssensas, 20 ans, Saint-Astier, cultivateur,

Jean Lacueille, 18 ans, Saint-Astier, cultivateur,

Pierre Jalage, 23 ans, Saint-Astier, cultivateur,

Jean Ricard, 19 ans, Bussac, cultivateur,

Jacques, 20 ans lors de son recrutement, mesure 5 pieds 2 pouces 9 lignes soit 1m 69.

Jacques Neyssensas, âgé de 30 ans, fils de Jacques Neyssensas et Aquiline Garreau, se marie le 28 pluviôse an onze (17 février 1803) à Saint-Astier, avec Marie Gibeau, 22 ans, fille de Jean Gibeaud et Marie Mazeau. Les témoins sont Anthoine Parot, cultivateur, 40 ans, Jean Petit, cultivateur, 40 ans, Léonard Mazeau, cultivateur, 30 ans, et Hilaire Dalesme, charron, 28 ans. De l’union au moins deux enfants naissent à Saint-Astier.

Le maire De Valbrune inscrit sur le registre de Saint-Astier, le décès de Jacques, le 25 septembre 1817, âgé de 45 ans, sur la déclaration de Martin Neyssensas, cultivateur, âgé de 33 ans, cousin germain du défunt, en présence de Jacques Garreau, cultivateur, âgé de 33 ans, son voisin, demeurant tous deux à Tamarelle. Les témoins déclarent Jacques, « décédé à onze du soir, fils de Jacques vivant et de Guline Garreau, décédée, époux de Marie Gibeau, vivante, âgée de 50 ans ». Martin signe l’acte et non l’autre témoin.

Récit extrait de : « l’Historique du 75ème régiment d’Infanterie » d’A. Gérôme, édité en 1891, des lettres du mathématicien Monge à sa femme, des Mémoires de Bourrienne, Ministre d’État de Bonaparte, des « œuvres de Napoléon Bonaparte » édité en 1821, et de sites Internet retraçant la Campagne.

« A bord de « l’Orient », Bonaparte entouré de Monge, Berthollet, élève sa main vers le ciel et montre les astres, et leur dit: « Vous avez beau dire, Messieurs, qui a fait tout cela ? ». Tandis que les grands personnages en uniformes ou habits à haut collet et cheveux noués à la vieille mode causent ainsi gravement astronomie, philosophie ou conquêtes d'Alexandre, les soldats imaginent d'une façon plus matérielle le pays des merveilles, fait d’illusions les plus singulières. Tous croient, en effet, trouver en Égypte les trésors et les délices poursuivis au Mexique et au Pérou par les compagnons de Cortez et de Pizarro ».

Selon Monge, « Bonaparte, 29 ans, le 1er juillet, se jette dans un canot, saute sur la plage et, roulé dans son manteau, s’y endort » pendant deux heures.

C’est à quatre lieues d’Alexandrie que Bonaparte, le 4 juillet, passe en revue les divisions réunies sur la plage, entre autre, la division Kléber composée de la 2ème demie brigade d’infanterie légère, des 25ème et 75ème régiments de bataille, soit environ un millier d’hommes. François fait parti de l’une des trois colonnes, ainsi composées qui se mettent en marche vers 2h30 du matin. A une demi-lieue d’Alexandrie, 300 cavaliers Arabes abandonnent les monticules de la ville et se dirigent vers le Caire.

François, à la pointe du jour, aperçoit la colonne de Pompée. Lorsque les troupes de Bonaparte parviennent à Alexandrie, ils découvrent une ville partiellement couvertes de ruines, seules les portes de Rosette et du Lotus accueillent encore de modestes artisans. Les caravansérails, les marchés, les mosquées et les bains sont presque totalement abandonnés.

Les Mamelouks s’ébranlent sans ordre et attaquent la flottille et l’armée de Bonaparte. Afin d’éviter les charges des cavaliers Mamelouks, Bonaparte dispose chaque division en carré avec six hommes en profondeur sur chaque face. Ces compagnies de grenadiers forment des pelotons flanquant ces carrés, l’artillerie Française se démasque alors et foudroie puis disperse l’armée adverse. C’est au pas de charge que l’armée enlève le village de Chébreiss. 70 soldats sont tués côté Français, environ 600, côté mamelouks.

Les troupes ainsi réunies, d’un assemblage incohérent de détachements de divers corps, dragons, hussards, chasseurs non montés etc.….. Et partagées en deux colonnes, pénètrent dans un petit village à proximité de Chébreiss, sans heurt.

Lors de la bataille de Chebreiss, on note dans l’Historique du 75ème régiment, le décès d’environ 34 soldats, et trois officiers blessés.

L’uniforme et le fusil du soldat François Leyssensac

François porte un habit très long, bleu, boutons dorés, col et épaulettes, poignets rouges, bicorne de feutre noir et cocarde tricolore, pompon blanc et rouge, gilet blanc, culotte de peau blanche, guêtres de toile blanche montant au dessus du genou. Les buffleries de la giberne, du sabre et de la baïonnette se croisent sur la poitrine.

L’armée Napoléonienne

Et l’infanterie de ligne

Période 1807 - 1813

Les registres matricules de l’armée Napoléonienne conservent les mémoires de

Jacques l’Astérien

Et

Coulaud, le Léguillacois.

Le Service historique de la Défense (Vincennes) conserve, sous les cotes GR 1 à 49 Yc, environ 25 000 registres de contrôles des hommes de troupes couvrant une période qui va de la fin du 17ème siècle, lorsque furent institués ces contrôles, jusqu’aux lendemains de la guerre de 1870, voire jusqu’à 1909 pour certaines unités. Source extrêmement précieuse pour la généalogie, l’histoire militaire et l’histoire sociale, ces registres recensent, par unité, tous les soldats et bas officiers ayant servi durant une période do

nnée.

Jacques l’Astérien

Découvrons tout d’abord le parcours militaire de Jacques Neyssensas.

Jacques, sans emploi, conscrit de l’an 1808, possède un visage ovale, un front « couvert », les yeux roux, le nez aquilin, une bouche moyenne, un menton pointu, des cheveux et des sourcils bruns ; de stature moyenne il mesure 1 mètre 67.

Il est engagé sous le matricule 6835 à 19 ans au sein de la 3ème légion de réserve de l’Intérieur et obtient le grade de fusilier le 30 juillet 1807. Le 1er janvier 1809, à l’âge de 21 ans, il est incorporé au 122ème régiment d’infanterie de ligne, 2ème bataillon, 4ème compagnie.

Les légions de réserve de l’Intérieur

Par décret du 20 mars 1807, Napoléon crée les Légions de réserve de l'Intérieur et fait appel, avec un an d’avance, à la classe de 1808. Jacques appartient aux milliers d’hommes d’unités toutes dépourvues d’esprit de corps et d’instruction, incorporés dans ces formations temporaires.

Mais bientôt Napoléon souhaite conquérir l’Espagne avec une armée de 110 000 hommes dont seulement 34 000 viennent de l’armée « régulière ». Tous les autres sont des conscrits ou des alliés.

Le 3 novembre 1807, Jacques, avec la 3ème et 4ème compagnies composées de 4600 hommes sous les ordres du général Dupont, passe à Bordeaux.

La grande armée parviendra peu à peu en Espagne en cette fin d’année 1807 et tout au long de l’année 1808….

Jacques est un survivant des champs de bataille, survivant parmi des milliers d’hommes qui n’avaient pas plus d’un an sous les armes.

Juillet 1808 - La bataille de Bailén, est le point culminant du soulèvement de l'Andalousie contre l'envahisseur français. C'est une victoire décisive des Espagnols et le premier échec important des armées Napoléoniennes.

Le 122ème régiment d’infanterie de ligne

Le décret du 1er janvier 1809 institua à Versailles, les 121ème et 122ème régiments d’infanterie de ligne formés par les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème légion de réserve.

28 jours après son incorporation au sein du 122ème, Jacques est blessé lors de la bataille de la Corogne en Galice et de la prise du port d’El Ferrol et hospitalisé le 29 janvier 1809.

La bataille de La Corogne est l'une des batailles de la guerre d'indépendance Espagnole qui opposa 16000 Britanniques, sous le commandement de Sir John Moore aux 16000 Français du maréchal Jean-de-Dieu Soult.

Après 5 mois d’hospitalisation Jacques décède à l’hôpital le 30 juin 1809.

"Le fait qu'il soit signalé comme "Rayé" dans le registre matricule le 30 juin 1809 ne signifie pas qu'il soit décédé ce 30 juin. Ce mot signifie simplement que ce soldat ne fait plus partie de l'effectif: soit parce qu'il est effectivement décédé; soit parce qu'il a été congédié ou démobilisé, soit parce qu'étant sans nouvelles de lui (prisonnier, disparu...) il a été décidé de le "rayer" souvent plusieurs mois après. D'ailleurs un certain nombre de soldats de ce régiment sont portés comme lui "rayé" à la même date du 30 juin. Ce que l'on peut dire c'est que Jacques est entré dans un hôpital peu de temps après la bataille de La Corogne, le 29 janvier, et qu'il y est sans doute décédé sans que le registre en mentionne la date et le lieu. Il est clair que dans ces conditions il était difficile de rédiger un extrait mortuaire !" Lionel Dumarche - 19/11/2021

Le 122ème sera dissout en 1814, à Rouen.

Coulaud, le Léguillacois

Un deuxième membre des familles Neyssensas est recruté en 1812 au sein de l’armée Napoléonienne.

Il s’agit de Coulaud Naissensas, né à Léguillac de l’Auche le 9 janvier 1791, baptisé par le curé Theulier.

Les parents de Coulaud, Sicaire Naissensas et Marie Rousseau sont métayers au hameau des Granges.

La métairie des Granges appartint tout d’abord aux Linard en 1647, Jean Rondet en 1765, puis après 1776, par mariage, la métairie passe aux Dumaine, à Léonard Dumaine plus exactement, l’un des acteurs de la Révolution à Léguillac.

Coulaud grandit dans la maison des colons et ses dépendances, grange, fournil, étable, jardin, terres labourables, près, vignes et bois. La famille Beyney, vers 1871, sera à son tour métayer du Sieur Dumaine. (ref : Françoise Raluy)

Coulaud est qualifié de laboureur, lors de son recrutement en 1811, et travaille les terres de la métairie des Granges avec son père.

Coulaud est incorporé le lendemain du décès son père, le 18 avril 1812, à la 62ème cohorte comme bien d’autres Périgourdins et Corréziens.

Les hommes recrutés sont des conscrits des classes 1812 et précédentes qui n’ont pas été incorporés dans l’armée active.

La destination de ces cohortes, de leurs gardes nationaux, n’est point affaire de « figuration sur les places des villages » mais bien tenir garnison en des lieux définis, hormis hors des frontières du pays.

Les gardes nationaux constituent une troupe aguerrie équipée d’uniforme identique à ceux de l’infanterie de ligne.

Peu de temps après la défaite Russe, l’Empereur décide de reconstituer la Grande Armée et, en janvier 1813, fait appel aux cohortes de la garde nationale en les transformant en 22 régiments d’infanterie de ligne. Ainsi se forme le 141ème régiment d'infanterie de ligne à Paris le 14 février 1813 avec, entre autres, la 62ème cohorte. C’est à cette date que Coulaud intègre le 141ème. La 62ème cohorte appartient à la 20ème division.

Réf : Mémoire des Hommes - SHD/GR 21 YC 932 - Registres matricules des sous-officiers et hommes de troupe de l'infanterie de ligne (1802-1815)

La campagne d'Allemagne en 1813

La campagne d'Allemagne débute immédiatement après la campagne de Russie de 1812 et précède la campagne de France de 1814. L’année 1813 constitue un véritable tournant de la guerre. Les États Allemands soumis par Napoléon, devant ses premières défaites, se retournent contre lui l'un après l'autre et se joignent à la Sixième Coalition autour de la Russie. Après la bataille de Leipzig, l'armée française vaincue doit se replier vers la France.

Bataille de Lutzen,

La bataille a lieu le 2 mai 1813. Le général Russe Wittgenstein attaque une colonne avancée de Napoléon près de Lützen, afin de reprendre la ville de Leipzig. Après une journée de combats intenses, les forces prussiennes et russes battent en retraite. L’absence de cavalerie empêche les Français de les poursuivre.

Bataille de Bautzen,

La bataille de Bautzen des 20 et 21 mai 1813, contre les troupes Russo-prussiennes commandées par Wittgenstein, est une victoire Française. Malgré les effectifs très supérieurs de l’armée Française et les mauvaises décisions de l’adversaire, Napoléon ne remporte qu’une victoire incomplète.

Bataille de Leipzig

Connue sous l’appellation de « bataille des Nations », est une des plus importantes batailles livrées au cours des guerres napoléoniennes entre les 16 et 19 octobre 1813.

Elle oppose une Armée en partie reconstituée aux forces Russe, mais aussi de la Prusse, de l'Autriche et de la Suède qui ont rejoint la Sixième Coalition contre Napoléon. Vaincue, la Grande Armée doit de nouveau battre en retraite, et réussit à traverser l'Allemagne et regagner le territoire français.

C’est le 18 octobre, à Mockau, front nord, que Coulaud est blessé.

La situation ce 18 octobre

Le général Blücher et le prince Bernadotte sont disposés au nord, les généraux Barclay De Tolly, et Bennigsen ainsi que le prince de Hesse-Hombourg au sud, et le feld-maréchal Autrichien Gyulay à l'ouest.

Le combat s'engage vers 6 h du matin. Vers 9 h, à Mockau, une brigade de cavalerie Saxonne, commandée par le colonel Lindenau, change de camp et se rallie aux Russes. Un peu plus tard dans la journée, une brigade de cavalerie Wurtembergeoise, commandée par Karl von Normann-Ehrenfels, passe du côté Russes, tandis que le gros de l'armée Saxonne continue le combat contre les Autrichiens.

La 9ème brigade Prussienne occupe le village abandonné de Wachau, tandis que les Autrichiens avec les Hongrois du général Bianchi repoussent les Français.

De tous côtés les alliés lancent l'assaut. En un peu plus de neuf heures de combat, les deux camps subissent de grosses pertes, les troupes Françaises empêchent la percée mais sont lentement repoussées vers Leipzig.

Le soir du 18 octobre, la bataille est perdue pour les Français : 320 000 soldats coalisés convergent autour de 170 000 Français pratiquement à court de munitions ; l'avant-garde de Blücher entre dans les faubourgs de Leipzig. Napoléon décide de retirer la majorité de ses troupes pendant la nuit en leur faisant traverser la rivière Elster. Le total des pertes est incertain. Prenant une évaluation de 140 000 au total, la coalition aurait perdu 90 000 hommes, Napoléon 60 000 soldats.

Parmi les disparus se trouve le maréchal Poniatowski, neveu du dernier roi de Pologne, Stanislas II, qui avait reçu la veille le bâton de maréchal, et les généraux Aubry, Camus de Richemont, Rochambeau et Couloumy.

La retraite de Napoléon permet de sauver l’armée. Il doit encore affronter les Austro-Bavarois qui tentent de lui couper la route à la bataille de Hanau les 30 et 31 octobre 1813, mais ne l'empêchent pas de se replier jusqu'au Rhin.

Les Alliés, épuisés, ne peuvent poursuivre les Français et ne peuvent transformer la bataille en victoire décisive. Napoléon perd les pays qu'il contrôlait en Allemagne, précieux réservoir d'hommes et de chevaux, et abandonne dans les places fortes de Dantzig, Glogau, Stettin, Dresde, Hambourg, un peu plus de 100 000 hommes et deux maréchaux de grande valeur, Davout, sûrement son meilleur maréchal en activité, et Gouvion-Saint-Cyr, qui lui manqueront pour la campagne de 1814.

Les églises de Liepzig sont transformées en hôpitaux de fortune, c’est peut-être l’un des lieux qui accueille Coulaud jusqu’au 20 octobre 1813.

on peut imaginer qu'il a été blessé et s'est retrouvé dans un "hôpital", lequel a été laissé à l'arrière lors de la retraite des Français quelques jours plus tard. Sans nouvelles de lui le régiment l'a "rayé" le 20 décembre. On peut comparer cette mention aux "sorts indéterminés" que l'on trouve pour cette période de 1813 dans les registres. Lionel Dumarche - 19/11/2021

En 1813, quelques 22 000 blessés de l’armée Napoléonienne sont hospitalisés sur les lieux mêmes des combats, dans les hôpitaux de Lützen, Bautzen, et Leipzig. Le typhus fait à nouveau des ravages parmi les restes de la Grande Armée qui arrivent à Mayence en octobre 1813. Sur 5 000 malades hospitalisés dans les hôpitaux de cette ville, près de la moitié est emportée par la maladie.

Jacques et Coulaud sont blessés lors de deux batailles perdues par Napoléon, l’une en Espagne, l’autre en Allemagne et décèderont à proximité des champs de bataille.

Jean Nayssensas conscrit de l’an 1815,

Résistant à la conscription et déserteur

Le site Geneanet met en ligne le 12 avril 2023 les fiches des conscrits du 76ème régiment d’infanterie de ligne de l'armée Napoléonienne enregistrés du 7 juillet 1813 au 1er aout 1814 pour les matricules 9601 à 11118 sous la référence HD/GR 21 YC 613 page 232.

Ses caractéristiques physiques : Jean mesure 1 m 62, son visage est plein, son front couvert, les yeux gris, le nez moyen, sa bouche est moyenne, son menton rond, ses cheveux et ses sourcils sont châtains. Jean ne présentent aucune marque particulière.

Jean, conscrit de l’an 1815, arrive au corps du 76ème régiment d’infanterie de ligne le 21 février 1814 puis il est affecté au 1er bataillon, 2ème compagnie, après son passage devant le conseil de révision.

Jean entame alors son voyage vers son unité d’affectation en contingent, escorté par des officiers et des gendarmes. Entre Mensignac et son régiment d’affectation, Jean parcourt un long, un très long voyage. Jean n’est ni enrôlé volontaire ni remplaçant d’un conscrit mais compris sur la liste de désignation du canton de Grignols sous le numéro 115. Son dernier domicile est Mensignac.

Jean déserte le 19 mai 1814, soit à peine 3 mois après son incorporation

La conscription

La conscription de 1815 concerne les jeunes hommes âgés de 20 ans nés en 1795. Elle est décidée en octobre 1813 puis retardée jusqu’en janvier 1814.

Pour mémoire, du 1er septembre 1812 au 20 novembre 1813, 1 527 000 hommes sont appelés.

Le 27 septembre 1813, l'Empereur signe un sénatus-consulte mettant en activité 280 000 conscrits : 160 000 de la classe 1815, 120 000 des classes antérieures de 1808 à 1814. En septembre 1813, à la veille de la reprise des hostilités, des régiments entiers sont exclusivement composés de conscrits réfractaires.

La conscription est improvisée dans le désordre et le chaos liés à l’invasion.

Depuis 1805 les préfets et les sous-préfets avaient la haute main sur la répartition du contingent.

En 1814 devant des « circonstances impérieuses » dont dépend « le salut de la France » les listes nominatives des conscrits nés en 1795 sont établies par les maires, sans tirage au sort, entre le 26 janvier et le 5 février. Jean Nayssensas est un jeune conscrit surnommé « Marie-Louise » baptisé ainsi parce que le décret qui l’a convoqué est signé par l'Impératrice Marie-Louise.

Les Maries Louises

En 1814, pendant la campagne de France, l’infériorité numérique de la Grande Armée la place dans une situation très difficile après les résultats cumulés des désastres de Russie en 1812, des pertes de la campagne d’Allemagne et de la stratégie Napoléonienne en 1813.

Combien de ces Maries-Louises ont réellement combattu après leur incorporation, à quelle date ont-ils participé aux opérations ? Après leur arrivée dans les dépôts, soit environ 25000 conscrits, un peu plus de 20000 sont versé dans la Garde impériale.

Les conscrits de 1815 servent en grande partie à compenser les pertes. Les premiers Maries Louises ne partent au feu qu’à partir de mi-février et surtout en mars. Leur préparation militaire est rudimentaire, deux semaines tout au plus, trois ou plus rarement quatre semaines. Jean, avec sa redingote grise et son bonnet de forme féminine, est soumis alors à la rude épreuve des marches de la campagne d’hiver, dans des combats où il se comporte honorablement peut-être même brillamment. Si son moral semble parfois fluctuant, on ne connaît pas chez les conscrits qui l’entourent de tentatives d’automutilation comme celles qui se sont produites après la bataille de Bautzen en 1813.

Les combattants de 1814, conscrits de 1815, n’apparaissent pas ou très peu dans les représentations guerrières et pourtant, comme Jean, ils sont jetés sur le champ de bataille à peine formés. Toujours est-il que les jeunes soldats sont très mal accueillis dans les dépôts, particulièrement à Courbevoie où passent 50 000 conscrits.

Situation du 76ème régiment de ligne entre janvier et mai 1814

Le Maréchal Soult raconte :

« Les pluies abondantes qui tombent en décembre 1813 et en janvier 1814 ont transformé la Nive, les gaves et 1'Adour en torrents impétueux impossibles à franchir. Les débordements de ces cours d'eau inondent la plaine et mettent sous l'eau les chemins de traverse. Début janvier j’en profite pour remettre de l'ordre dans mes unités et achève l'instruction poussées des nouvelles recrues. Le 16 janvier, le 1er bataillon du 76ème fait toujours partie de la 1ère brigade (Fririon) de la 1ère Division Foy.

Notre quartier général est à Bidache. Les soldats du 76ème cantonnent alors à Hastingues, sur les hauteurs de la rive droite du gave d'Oloron. Je fais disposer trois canons dans le cimetière pour défendre la plaine en contrebas et freiner l'avancée des troupes espagnoles et anglaises. Six cents soldats de l'armée napoléonienne et leurs chevaux vivent ainsi pendant huit mois dans la commune, logés et nourris par l'habitant. Le village en ressort durablement appauvri.

L’effectif du 76ème s’élève à 746 hommes dont 17 Officiers présents, 2 détachés à Bayonne, 2 à l'hôpital et 534 soldats présents, 7 détachés à Bayonne et 184 à l'hôpital.

En février, le froid augmente et de fortes gelées permettent aux alliés de passer les gaves sur la glace. Le 14 février, les Anglais attaquent notre aile gauche et craignant d'être contourné je me replie derrière le gave d'Oloron. Le bataillon franchit le cours d'eau à Sordes, le 16 février.

Les Alliés parvenus devant Sordes dès le 18 forment dans un premier temps le projet de franchir l'Adour au-dessus de Bayonne, puis en abandonnent l’idée et se portent de nouveau contre la gauche des Français. Ceux-ci abandonnent le gave d'Oléron et se portent sur Orthez derrière le gave de Pau, position moins étendue et plus aisée à défendre ».

Jean arrive à Orthez et incorpore le 76ème régiment le 21 février

« Le 26 février, toute notre armée se trouve unie autour d'Orthez dont les hauteurs présentent sur un front de trois kilomètres une succession de rideaux d'un accès assez difficile.

Bataille d’Orthez - 27 février 1814

Le 27 au matin, Wellington tente une attaque et nous la repoussons vivement à la baïonnette.

Wellington renouvelle l'attaque et parvient à nous mettre en déroute. Nous nous replions sur Saint-Sever.

Soult dit : « J'ai été attaqué aujourd'hui sur les hauteurs en arrière d'Orthez par toute l'armée ennemie. Les troupes se sont battues avec une grande valeur. Le village de Saint-Boès a été pris et repris 5 fois ; mais j'ai dû céder au nombre et retirer l'armée sur Sault de Navailles, d'où elle continue sa manœuvre vers Saint-Sever. Je ne vois pas de position où je puisse m'arrêter, ainsi je m'avancerai suivant les circonstances, afin de retarder autant que possible d'être obligé de passer la Garonne. Je ne connais pas encore le détail de pertes : l'acharnement a été tel qu'elles doivent être considérables. L'ennemi a aussi beaucoup perdu. Un officier anglais prisonnier m'a dit que plusieurs de leurs régiments étaient anéantis ». 5000 soldats décèdent lors de la bataille.

Le 1er mars l’armée d’Espagne est réunie sur l'Adour. Voici l'effectif du bataillon du 76ème :

678 - Officiers : 18 présents, 2 détachés à Toulouse, 3 à l’hôpital ; soldats : 473 présents, 12 détachés à Toulouse, 170 à l'hôpital. Nous avons perdu devant Orthez et perdu 61 hommes tués ou blessés.

Le 10 mars 1814, le 76ème est au centre d'Erlon. Le 12 mars, je concentre mes Divisions à Maubourguet et me porte en avant vers Aire dans l'intention d'attaquer l'ennemi que je suppose affaibli par l'envoi de ses forces sur Bordeaux. La forte position des Anglais et la nouvelle de l'évacuation de Bordeaux me pousse à me retirer le 16, avant le jour, sur Lembeye et, de là, sur Toulouse.

Notre marche à travers la plaine sablonneuse de Gers est très pénible pour mes troupes. Nous arrivons à Tarbes le 29 mars. L'arrière garde de l'armée française est attaquée vers midi, au moment où elle évacue la ville. Après une courte canonnade, elle se retire en bon ordre sur deux colonnes qui marchent toute la nuit. Elles sont guidées dans leur marche par des feux qu'on a allumés sur des hauteurs comme des points de direction.

Jean est sur le front ……

De là, je me dirige sur Toulouse par Saint-Gaudens et la Garonne. Voici notre situation au 1er avril 1814.

Pendant cette longue route d'Orthez à Toulouse, nos bataillons sont impressionnés par le mauvais vouloir des autorités, et l'hostilité des habitants. Lassées du régime impérial, les populations du Midi pressentent la chute de Napoléon et appellent de leurs vœux, avec le retour des Bourbons, la paix à tout prix. Les soldats indignés de ce manque de patriotisme se livrent au pillage et à tous les excès ».

« Je fais élever

autour de la ville une ligne de retranchements qui en font en quelques jours

une position formidable dans laquelle, avec 33000 hommes, nous allons livrer le

10 avril 1814 aux 60 000 hommes de Wellington une bataille

acharnée où la victoire reste indécise. Le bataillon du 76ème, occupe

la tête de pont construite en avant du pont des Minime et garde ce passage de

concert avec le bataillon du 31ème Léger établi dans le couvent. L’effectif

du 1er bataillon n'est plus à cette époque que de 465 présents.

Jean vient de participer à la bataille de Toulouse et vraisemblablement déserte quelques jours, quelques semaines après …. Et ne sera inscrit déserteur sur sa fiche que le 19 mai 1814.

Attaquée vigoureusement dès 7 heures du matin par les Anglais du Général Picton, la Division Darricau soutient les efforts de l'ennemi dans cette position jusqu'à 4 heures du soir. C'est le dernier acte de l'invasion. Le lendemain, la retraite est ordonnée pour onze heures du soir. Les troupes, munies de quatre jours de vivres, prennent en bon ordre la direction de Montpellier, pour se joindre aux 14000 hommes de Suchet. Le Corps d'Erlon forme l'arrière garde.

Le 12 avril, l'Armée française s'établit à Villefranche ; le 13 avril, elle prend position à Castelnaudary, puis se retire sur Avignon. Le bataillon du 76ème vient tout juste d'arriver à Castelnaudary le 13 avril, quand j’apprends l'abdication de Fontainebleau signée depuis le 4 avril. Un armistice est conclu le 19 et les hostilités cessent dans le midi de la France ».

Réf - Soldats de la Grande Armée - article et site de Mr Berjaud.

La plus inutile des batailles, près de 7000 morts et blessés en quelques heures à Toulouse, Napoléon avait abdiqué quelques jours auparavant …… le 10 avril 1814

Les évènements se précipitent

Le 2 avril 1814, le gouvernement provisoire déclare Napoléon Bonaparte déchu du trône. En 1814, l’effondrement du régime enraye rapidement le fonctionnement de la conscription,

Le 4 avril, les conscrits, les bataillons de nouvelle levée et les hommes des levées en masse sont libérés. Les conscrits de la classe 1815 sont autorisés à rentrer chez eux. Ceux de cette même classe qui n'ont pas rejoint resteront dans leurs foyers.

Le poids de la conscription en fonction des classes sociales, la désertion

C'est naturellement le monde rural qui paye le plus lourd tribut à la conscription.

Pourquoi Jean déserte le 19 mai 1814 ?

Les réfractaires désertent avant leur affectation, par attachement au pays natal, la peur de la mort ou des blessures, les déserteurs comme Jean quitte le champ de bataille « en cours de route ».

Géographiquement le phénomène le plus important de l'insoumission et de la désertion se situe dans le sud-ouest qui oppose une franche résistance à la conscription.

La fiche de Jean ne mentionne pas de jugement ou condamnation à une peine de travaux publics, voire une amende.

Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord - 1er janvier 1920

Un témoignage de l’esprit public dans la Dordogne en mars 1814.

« Le pays saturé de gloire mais saigné aux quatre veines ne voulait plus que la paix et il la voulait à tout prix. L’Empire avait fait ce miracle que l’étranger apparaissait presque comme un libérateur.

Dans le Lot la gendarmerie et les lettres de plusieurs citoyens me prouvent que la situation de ce département devient de jour en jour plus inquiétante. Il faudrait bien peu de choses pour y exciter un soulèvement général et nous n’avons aucune force à y envoyer. L’organisation de la Garde nationale est suspendue…. Le pays est à son comble de voir qu’on exige toujours de nouveaux sacrifices sans espoir d’obtenir la paix. La garde nationale de la Dordogne est organisée mais bien peu se présentent pour partir et nous n’avons aucun moyen de contraindre les refusants. Les conscrits ne partent pas, les désertions se multiplient, le recouvrement des contributions se ralentit, une résistance générale s’oppose à la perception des droits, les employés insultés et menacés n’osent plus se montrer dans les communes, les garnisaires se refusent au service, bientôt on ne pourra plus payer la solde des troupes.

Si l’ennemi se présente en Dordogne on ne pourra opposer que 4 à 500 hommes ».

Le curriculum vitæ de Jean Neyssensas

Jean est né le deux du mois de Ventôse an III (20 février 1795) à 8 heures du matin à Mensignac, hameau des Combaraux, des époux Jean Neyssensas, cultivateur et Jeanne Pisou, en réalité Pichon, en présence des témoins François Thomas et Mathieu Berger, cultivateurs. L’acte est enregistré par l’officier public Vedrenne.

Le mariage de Jean et Jeanne

La raison d’un prénom différent

« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance » or le jour de son mariage, le 22 janvier 1816, le maire Jacques Dubesset ne reporte pas sur l’acte le prénom Jean mais celui de Jérôme.

Est-ce une erreur liée au niveau d’alphabétisation du maire, de sa disponibilité et de l’attention qu’il porta au document de référence, sans parler de la compréhension de ce qu’il lut sur le document précédent, tout cela est peu probable, en effet le prénom Jean est parfaitement lisible sur l’acte de naissance. On peut évoquer plutôt une absence de vérification de l’acte de naissance, le maire fit confiance à son oreille pour transcrire le nom que lui annonça le futur époux.

Dans ce cas Jean / Jérôme a peut-être craint que l’officier d’état civil ne fasse un lien avec Jean Neyssensas, déserteur du 19 mai 1814, quelques mois auparavant …… si ce n’est que l’officier d’état civil signant les actes tout au long de l’année 1814 et, ayant potentiellement connaissance de la désertion de Jean, était l’adjoint Simon et non pas le maire Dubesset dont la signature est extrêmement rare cette année-là.

Jean / Jérôme, « mineur de 20 ans », habite le hameau de Lambertie à Mensignac, avec ses parents. Il épouse Jeanne Bunlet, fille majeure de Jean Bunlet et Marguerite Roubenot, habitants le hameau de la Chazardie à Mensignac, née le 20 mars 1792.

Les témoins sont le Sieur Jean Alexis Deschamps, âgé de 39 ans, propriétaire habitant le château de Mesplier situé à une demi - lieue au nord de Château - l'Evêque, Mesplier est une demeure greffée au 18ème siècle sous une partie du 16ème. - Shap-1874

Autres témoins, Mery Lacoste âgé de 32 ans, cultivateur, Pierre Patissou, sonneur de cloche, habitants du bourg et Jean Pichard, 54 ans, cultivateur aux Planches.

En 1836, année du premier recensement de population à Mensignac, Jérôme retrouve son vrai prénom. Jean est âgé de 41 ans, Jeanne, 45 ans, Jeanne, 16 ans, Jean, 13 ans, Jeanne 8 ans, Marie Neyssensas, 38 ans, tante de Jean, et Jean Neyssensas, 72 ans, veuf et aïeul, tous colons.

Jean assiste aux obsèques de son père Jean dit Coutou, âgé de 91 ans, le 2 juin 1844, veuf de Jeanne Pichon. Coutou habitait le hameau de Lavaux à Mensignac. Les témoins sont Jean Simon dit Naillou, charpentier, 60 ans de la Jourdonnie, gendre du décédé et Jean Vedrenne, dit Lalit, cultivateur, 68 ans habitant Lavaux.

Jean Neyssensas, cultivateur, décède le 28 novembre 1867 à 4 heures du matin au hameau des Vignes à Mensignac, âgé de 72 ans fils de « parents dont on ignore le nom ».

Les témoins se nomment Jean Simon, 51 ans, et Sicaire Jugie, 52 ans, cultivateurs habitants des Vignes.

|

| Napoléon III |

|

| Léon Bloy |

|

| Aurelle de Paladines |

Le 22ème Régiment des Mobiles de la Dordogne, 1ère brigade, 2ème division, 16ème corps, intègre la 1ère armée de la Loire, et se dirige vers Tours par voie ferrée le 27 septembre 1870. Une colonne de 2000 gardes mobiles de la Dordogne défile dans les rues de Tours vers 9h00 du matin et parvient boulevard Heurteloup, accueilli par un discours officiel de l’homme politique Glais Bizoin.

Le 15 octobre, retour à Tours et départ le lendemain pour Vouvray, Amboise et Blois.

|

| Ernest Gay |

Arrivé à Amboise, le lieutenant Ernest Guay, né à Excideuil le 27 avril 1847, participe à la distribution des nouveaux fusils « Chassepot », moderne pour l’époque, et d’une portée très supérieure à l’époque.« Dans ces vastes plaines, les balles des Chassepots pénètrent partout atteignant les hommes à des distances énormes, et sans qu’on puisse se rendre compte d’où elles viennent, tandis que l’artillerie Française ne cause presque aucun dégât». Plus de 80% des pertes infligées aux troupes adverses en 1870-71 ont été imputées, après la guerre, aux effets de ce fusil.

Pierre, âgé de 21 ans, décède à trois heures du soir, à Saint Laurent des Eaux, (aujourd’hui Saint Laurent Nouan), à « l’ambulance de l’instituteur ».

L’instituteur, François Célestin Boulains, 38 ans, et Cyprien Boulains, journalier, déclarent le décès de Pierre, célibataire, fils de Pierre Neyssensas et de (mère non indiquée). François et Cyprien Boulains, sont mentionnés témoins et amis de Pierre.

Ordre du général d’Aurelle et emplacements de l'armée de la Loire le 29 octobre 1870

|

| Cathelineau |

Après la prise d’Orléans par les Bavarois en novembre 1870, la riposte s’organise côté Français.

Un autre Neyssensas : Sicaire

Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe originaire de Bosnie, Gavrilo Princip, assassine le couple héritier du trône austro-hongrois, le prince François-Ferdinand d'Autriche et son épouse la duchesse de Hohenberg. L'Autriche-Hongrie réagit à l'attentat en formulant un ultimatum à l'encontre du royaume de Serbie, en accord avec son allié allemand. L'une des exigences austro-hongroises étant jugée inacceptable par les Serbes, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Ce qui aurait pu n'être qu'une guerre balkanique de plus, dégénère en guerre mondiale par le jeu des alliances entre les grandes puissances européennes qui sont à la tête d'empires s'étendant sur plusieurs continents.

Les familles Neyssensas compteront 9 conscrits tués au front durant le conflit.

Chaque conscrit se voyait attribuer un numéro de matricule, correspondant au numéro de la page du registre tenu par l’armée dans lequel toute sa carrière militaire était inscrite : c’est à partir de ces documents de suivi individuel extrêmement riches déposés aux Archives de la Dordogne que les parcours des membres de no familles sont établis.

Pour chacun des décès ou prisonnier au front, un résumé des évènements du jour est présenté en caractère italique. Quelques fiches extraites du site de la Croix-Rouge complètent le récit de 4 années de conflit. Verdun, la Marne, l'Argonne, ou le chemin des Dames, mais aussi Salonique en Grèce, autant de noms qui résonnent du bruit des canonnades de la Première Guerre mondiale.

|

| Astériens au temps de la guerre de 14-18 |

Le début de la guerre et la bataille de la Marne se déroule du 6 au 12 septembre 1914. Au cours de cette première bataille décisive, les troupes franco-anglaises réussissent à arrêter puis repousser les Allemands. L’ère de la « guerre des tranchées » est ouverte.

Saint-Astier

1914 : Paul Neyssensas, cultivateur, 1 m 69, degré d’instruction 2, sait lire et écrire. Paul nait à Jevah, commune de Saint-Astier, le 3 septembre 1893, fils de Joseph et de Marguerite Verninas. Paul est affecté au 108ème régiment d’infanterie de Bergerac sous le matricule 707 en qualité de Sergent. Paul décède le 8 septembre 1914 à Vitry le François lors de la bataille de la Marne, à l’âge de 21 ans. Paul est cité à l’ordre du régiment. « Gradé, brave et courageux, mort pour la France à son poste de combat ». Il obtient la Croix de Guerre, étoile de bronze, et sera inscrit au tableau spécial de la médaille militaire le 26 avril 1921.

|

| Le drapeau du 108ème de retour du front - Paul en haut sur la photo au centre |

|

| Le 108ème à Bergerac |

Extrait de l’historique du 108ème paru en 1919

« Le 6 août, cinquième jour de la mobilisation, le 108ème régiment d’infanterie, prêt à entrer en campagne, quitte sa garnison de Bergerac, petite ville pleine de soleil, de lumière et de gaieté, où la vie est facile, où il fait bon vivre, patrie de Cyrano, patrie de la bravoure ardente et gaie, turbulente mais sûre. Les fils seront dignes des pères : ils vont le montrer….. ».

La bataille de la Marne - dimanche 6 septembre à 9 heures

« Au moment où s’engage une bataille dont dépend le salut du Pays, il importe de rappeler à tous que le moment n’est plus de regarder en arrière ; tous les efforts doivent être employés à attaquer et à refouler l’ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer ; dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée ». Signé Joffre

Paul, le mardi 8 septembre 1914

« A 5h40, le 8 septembre, le 108ème est violemment attaqué sur tout son front. Il tient toujours dans Courdemanges, néanmoins ordre est donné au 126ème R.I. de se porter vers la cote 130. A 6h15, le Colonel Commandant la 47ème Brigade fait savoir, du Château de Beaucamp, que le 108ème est fortement engagé. La situation sur le front est sérieuse. L’artillerie ennemie en particulier tire avec une violence extrême. A 7h40, un aviateur est envoyé en reconnaissance pour situer exactement les positions des batteries allemandes. La cote 130 (Sud-ouest de Courdemanges) n’a pu être enlevé et le 108ème, dans Courdemanges est obligé de céder ».

|

| Journal de campagne du 108ème le 8 septembre 1914 |

|

| Courdemanges 1914 et Cimetière de Saint-Astier – 1990 |

Le 108ème régiment perd, entre le 6 et le 11 septembre 1914, 52 officiers et 2220 hommes.

Paul dit Jean Neyssensas porte la mention « tué à l’ennemi » par acte de décès établi par jugement du tribunal de Périgueux le 21 juin 1918 - Décès retranscrit à l’état civil de Saint-Astier le 12 juillet 1918.

Témoignage familial

Reine Bressolles - Taix, née en 1908, fille de Lucie Neycensas - souvenirs des familles Neyssensas de Jevah - Saint Astier vers 1914.

« En ce qui concerne les Neycensas, mon plus vieux souvenir est ma grand-mère née Catherine Simon mais appelée généralement « Philippine », son linge était marqué d’un F.

Je me la rappelle qu’immobile et sans parole dans son fauteuil de châtaignier près de la porte d’entrée de la maison de Jevah, détruite pour élargir la route. Elle était soignée par le grand-père Joseph Neycensas qui lui survécu 12 ou 13 ans.

Il y avait aussi cinq fils, tous mobilisés car c’était la guerre de 1914-1918, l’un deux, Paul n’en n’est pas revenu.

Robert, Suzanne, mon frère, Michel Bressolles, étions accueillis à bras ouverts dans leur maison pendant ces étés de guerre. C’était ce que l’on appelle une famille au grand cœur. Ma cousine Inès était pour moi une grande sœur et j’avais droit à quelques confidences ».

Mon dernier séjour à Jevah date de l’été 1919 ».

Le 8 septembre 1914, quelques heures après le décès de Paul, un autre Neyssensas, Astérien de naissance décède sur le front de la Marne.

1914 : Neyssenssas Jean nait le 10 aout 1891 à Saint-Astier, cultivateur, 1 m 57, degré d’instruction 2, sait lire et écrire. Jean est fils de Sicaire et Madeleine Petit. Jean est Caporal au 108ème régiment d’infanterie sous le matricule 389. Comme Paul, précédemment cité, Jean, 23 ans, décède le 8 septembre 1914 à Chavanges dans l’Aube à 3 heures du soir, de blessures de guerre dans l’ambulance numéro 7 du corps Colonial. Jean décède d’une « péritonite consécutive à une plaie de la région lombaire ». Jean obtient la médaille militaire le 13 janvier 1921. « Sous-officier brave et courageux. Grièvement blessé en montant à la contre-attaque des positions ennemies. Mort des suites de ses blessures le 8 septembre 1914 ». Retranscrit sur le registre de Saint-Astier le 1er janvier 1915.

|

| Communication à la famille - Croix rouge |

En garnison à Bergerac au moment de la mobilisation d'août 1914, rattaché à la 47ème brigade d'infanterie de la 24ème D.I., le régiment reste à la 24ème D.I. jusqu'en novembre 1918 et sera notamment engagé sur le front italien. Jean est mentionné sur le monument aux morts de Saint-Astier.

Le retour du corps de Jean en 1922

Le site de l’Association des Anciens Militaires de Saint-Capraise de Lalinde détient la liste des corps rapatriés entre 1921 et 1926 pour le département de la Dordogne.

Le corps de Jean, noté Paul sur le site, est rapatrié le 28 décembre 1922 par train, arrivé en gare de Périgueux avant de repartir pour Saint- Astier, la commune de destination du corps. Le convoi est le n°45. Jean dit Paul Neyssensas porte le n° 39. Le corps a été demandé par Monsieur Neyssansas Sicaire résidant au Pigat à Saint-Astier. Sicaire est fils du couple Jean et Jeanne Duranthon de Davaland : Saint-Astier.

La famille du Pigat, endeuillée, demande le rapatriement du corps de Jean dans le caveau familial à Saint-Astier, après la parution de la loi du 31 juillet 1920. Jean n’est pas resté seul sur le champ de bataille comme des milliers d’autres mais enseveli provisoirement dans un cimetière militaire dans la Meuse en zone de combat. 240 000 soldats sont rapatriés à partir de l’été 1922.

« En outre les conditions si particulières du combat ont en effet multiplié dans tous les camps le nombre des disparus et de ceux dont les corps n’étaient pas identifiables le chiffre représente dans le cas Français près un cadavre sur deux. Leurs proches ne purent alors jamais disposer d’une tombe pour se recueillir, d’une sépulture pour commencer leur deuil, à l’exception des ossuaires comme celui de Douaumont et surtout de la tombe de l’Inconnu qui prit dès lors en France, en Angleterre, en Italie, son véritable sens.

La souffrance extrême des agonies au front ajoute une composante particulière, la douleur des proches. Les familles devinent fort bien cette souffrance comme elles devinent ce que furent la solitude animale et angoissante des agonisants. Dès lors on comprend l’insistance des familles, dans leurs courriers adressés aux camarades ou aux supérieurs hiérarchiques, de connaitre les derniers moments, quelles ont été les circonstances exactes de la mort, Quelles blessures, Quelles souffrances.

On veut savoir aussi si celui que l’on pleure était seul pour mourir, s’il a pu être enseveli, et, dans ce cas le lieu de sa sépulture. Il s’agit ainsi de tenter de combler la lacune terrible de l’absence de tout accompagnement des mourants. La blessure, l’agonie la mort, cette lacune qui porte sur quelques heures, sur quelques jours le plus souvent, mais qui semble avoir torturé les survivants et leur a rendu le deuil si difficile et parfois impossible.

On mesure mieux ainsi l’épreuve de ceux qui ne retrouvèrent jamais de corps à enterrer. Pour eux il n’y eut jamais un avant et un après, un avant et un après la visite sur la tombe du champ de bataille, un avant et un après le retour du corps, un avant et un après la réinhumation.

Décidément la spécificité des deuils induits par le conflit de 1914-1918 revêt une importance capitale pour la compréhension des conséquences de la mort de masse au sein des sociétés européennes ». Extrait de « Corps perdus, corps retrouvés ». Par Audouin-Rouzeau.

1915 : Neyssensas Alfred, nait à Saint-Astier le 22 février 1892, fils de Guillaume et Madeleine Peyrouny, cultivateur. Son degré d’instruction est de 2, soldat de 2ème classe au 108ème, Alfred porte le matricule 79. Blessé au bras gauche par éclat d’obus le 28 septembre 1914 à Suippes près de Reims, Alfred puis passe au 412ème régiment d’infanterie le 1er mars 1915. Alfred décède lors de la 3ème bataille d’Artois, le 25 septembre 1915, devant Thélus au combat de Roclincourt dans le Pas de Calais, lieu-dit Noyelette, à l’âge de 23 ans.

Le 412ème régiment d'infanterie est un régiment d'infanterie de l'Armée de terre française constitué en 1915 avec des blessés guéris et des éléments provenant des dépôts de la 12ème région militaire (Limoges) avec entre autres un 2ème bataillon composé notamment du 108ème. Cependant sur la fiche du site « mémoire des hommes » Alfred est mentionné appartenant au 63ème régiment d’infanterie, effectivement présent à Thélus.

La journée du 25 septembre 1915 en quelques mots……

En Artois, après un mois très agréable de repos à Rubempré, le 63ème se rend, par camions automobiles, dans la région de l'ouest d'Arras. Le 1er août, il s'installe dans le secteur de Roclincourt, à cheval sur la route d'Arras à Lille. Il va l'occuper pendant huit mois. Il y méritera le renom de régiment « tenace et résolu » qui lui sera reconnu officiellement à la fin de la guerre.

Les trois bataillons accolés tiennent un front de 1200 mètres : la ligne avancée est distante de 20 à 200 mètres de l'ennemi ; on se touche presque par endroits. En avant, le chaos de craie et de boue retournée où est retranché l'ennemi va buter contre la crête de Thélus, qui barre la route du bassin de Lens. Le secteur est, par excellence, le secteur des mines. Une lutte sévère se poursuit entre sapeurs français et allemands. Huit fois en six semaines, les Allemands font sauter la mine et tentent de détruire notre première ligne. Le régiment a la chance de s'en tirer sans accidents graves. Il peut ainsi achever d'importants travaux, pousser en avant une vingtaine de sapes et les relier par une parallèle de départ. C'est la préparation de la grande offensive.

Un rôle important est réservé au 63ème. Il attaquera en tête de la brigade, ses trois bataillons accolés, échelonnés en quatre vagues de six pelotons chacune. L'objectif premier est la tranchée du Paradis, dont la conquête permettra l'attaque ultérieure de la crête 132 et des bois de Farbus. L'attaque devra avoir « le caractère d'une ruée ».

Le travail de notre artillerie dure huit jours : il est formidable. Le 25 septembre, à midi 25, toutes les vagues s'élancent dans un ordre parfait.

A l'aile gauche (1er bataillon), les deux premières gagnent la ligne ennemie (tranchée des Punaises), devant laquelle tombe le commandant Bonnal. Elles repartent, enlèvent la deuxième (tranchée des Cafards), la dépassent et ne s'arrêtent que devant d'infranchissables réseaux demeurés invisibles. Les deux autres vagues nettoient les positions conquises et font des barrages.

Mais, aussitôt, de tous les boyaux adjacents, les Allemands débouchent en masse et contre-attaquent à la grenade. Nos hommes, leurs munitions épuisées, résistent avec une énergie prodigieuse pendant deux heures. Tous les officiers sont frappés. Au centre, même lutte ardente. Le bataillon de droite est tombé sur un réseau à peine entamé. Le commandant Baston est tué en tête de ses hommes. Quelques fractions franchissent néanmoins la première ligne et se battent jusqu'à épuisement. Deux fois dans l'après-midi, on essaye de reprendre l'offensive.

Tous les efforts se brisent contre une barrière de feux opposée par des forces supérieures et sans cesse alimentées. Dans cette très dure journée, le régiment a perdu 2 chefs de bataillon, 8 commandants de compagnie, 31 chefs de section, un millier d'hommes. Mais il a fait subir aux Allemands de grosses pertes. L'ennemi avait accumulé sur ce point, jugé sensible, la plus grande partie de ses forces engagées dans la région d'Arras, ce qui a permis de remporter, sur ce même front d'Artois, des succès marqués. La journée a été très glorieuse. Il faudrait un long chapitre pour conter les actes de bravoure accomplis le 25 septembre ». Historique du 63ème

Montrem

1917 : Neyssensas Henri nait le 28 septembre 1896 à Montrem, fils d’Elie et de Germaine Fargeot, cultivateur, 1 m 57. Son degré d’instruction est de 0, ne sait ni lire ni écrire, Alfred est soldat de 2ème classe, 1er régiment d’infanterie, et porte le matricule 65.

Henri est au combat lors de la bataille du Chemin des Dames, aussi appelée seconde bataille de l'Aisne ou « offensive Nivelle ».

Le chemin des Dames doit son nom à Adélaïde et Victoire, filles du roi Louis XV et donc Dames de France. Elles empruntaient ce chemin de plaisance, qui a été empierré pour rendre visite à leur gouvernante et dame d’honneur, Mme François de Châlus, au château de la Bove à Bouconville-Vauclair.

« A la tête de l’armée françaises depuis le début de la guerre, le général Joffre est remplacé le 13 décembre 1916 par le général Nivelle (originaire de Tulle) alors qu’après l’échec des offensives d’Artois et de Champagne en 1915 et dans la Somme en 1916, il a préparé le plan d’une nouvelle offensive entre Soissons et Reims pour le début de l’année 1917.

Le 16 avril 1917, en pleine nuit, dans le froid et même la neige, Nivelle engage un million d'hommes, des milliers de canons et les tout premiers chars de combat.

Réveillées à 3h30, les premières vagues s’élancent à 6h00 du matin à l’assaut du plateau du Chemin des Dames, elles se heurtent à des barbelés souvent intacts et elles sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes.

L’offensive est un désastre. Le 20 avril, le général Nivelle arrête les opérations. 134000 hommes, dont 30 000 tués pour la semaine du 16 au 25 avril, sont tués, blessés ou disparus pour un gain de terrain dérisoire. Le général Nivelle, généralissime et commandant en chef des armées françaises pendant la Première Guerre mondiale en 1916 et 1917 est relevé de ses fonctions en mai 1917, en raison des controverses encore vives aujourd'hui autour de ses options stratégiques, particulièrement meurtrières notamment au Chemin des Dames. Innocenté, il sera nommé, en décembre 1917, à la tête du 19ème corps d'armée en Afrique du Nord, et entra au Conseil supérieur de la guerre en 1919.

Pétain prend la place de Nivelle à la tête du grand quartier général français, le 15 mai 1917, au moment où éclatent les premières mutineries, signe de désespoir et de découragement dans une partie des troupes françaises.

S’il ne mourait pas sur le champ de bataille, le poilu mourait à l’hôpital de Prouilly dans la Marne, faute de soins.

Les blessés trop atteints étaient laissés de côté. On n’opérait que pour des interventions qui ne devaient pas dépasser les 30 mn. On laissa sans soin des milliers de blessés, parfois sans pansement en côtoyant les morts…. Du 16 au 21, Prouilly reçoit près de 12000 blessés dont 7 000 le 17 avril, le 17 avril à 15 h, Prouilly est encombré de 5700 blessés en attente ».

Henri meurt à l’âge de 21 ans, le 25 avril 1917 à 18 h 00 de blessures de guerre à l’hôpital de Prouilly, lieu où se déroule un véritable drame sanitaire. Inhumé dans un premier temps dans le cimetière de l’hôpital, fosse 282, Henri est inhumé, à nouveau, dans la nécropole nationale de la Maison bleue à Cormicy dans la Marne - Tombe n° 5257. Le 12 juillet 1917, le père du défunt perçoit un « secours » de 150 francs.

|

| (mi-1917 entre la ferme Hurtebise et Craonne) |

Henri est mentionné sur les monuments aux morts de Montrem et Saint-Astier

Du 20 mai à fin juin : le front sera secoué par des mutineries qui affectent plus de 150 unités. Ces refus d'obéissance concerneront des troupes au repos que l'on veut renvoyer à l'assaut.

Saint-Astier

1918 : Neyssensas Emile-Georges, nait à Saint-Astier le 19 janvier 1890, fils de Jean et d’Anne Doche, cultivateur, domicilié au Perier, célibataire. Exempté pour goître en 1911, finalement appelé au combat le 22 mai 1917, marsouin, soldat de 2ème classe au 37ème régiment d’infanterie coloniale basé à Bordeaux.

« Les Poilus d’Orient », ceux que Clemenceau appelait avec mépris « les jardiniers de Salonique » leur reprochant longtemps leur inaction. (Images entre autres véhiculées par la présence de plants de salades cultivés en périphérie de Salonique par les poilus dans le but d’éloigner le scorbut, mais aussi par les cartes postales de l’époque où le poilu déambule dans les rues en agréable compagnie).

« Sur les quelques 400 000 soldats qui ont combattu durant la Première Guerre mondiale dans les Balkans, dont 70 000 ne sont pas revenus, près de 290 000 sont ainsi tombés malades.

Face aux forces de la Triple Alliance, les poilus ne doivent pas seulement lutter armes à la main, mais aussi essayer de survivre dans des conditions extrêmement difficiles et propices aux épidémies. La présence de marais, la malaria, les moustiques, la dysenterie et le typhus provoquent une hécatombe dans les rangs des soldats. A la chaleur accablante des étés succèdent les hivers glacials …. Entre 1916 et 1918, la moitié des soldats français, dont Emile, se trouve dans des tranchées sur de hautes collines ou dans des montagnes à environ 1 000 mètres d’altitude, d’où la difficulté pour les blessés d’être acheminés vers les hôpitaux. Finalement l’histoire retiendra Verdun ou le Chemin des Dames, et oubliera les autres fronts ».

Emile est inhumé dans le cimetière militaire de Zeitenlik - Tombe 7676

Saint-Léon sur l’Isle

Une fratrie décimée au combat

Une tragédie humaine emblématique de la tuerie que fut la Grande Guerre

Retraçons, tout d’abord, le parcours de vie des parents de Jean, Roger et Jean décédés au front, nés à Saint-Léon sur l’Isle entre 1883 et 1892 à l’aide des registres paroissiaux et des recensements.

Le père, Martin Neyssensas, dit « Duranthon » est né à Davaland le 21 janvier 1854. Martin, cultivateur, se marie avec Catherine Gouzou à Saint-Astier le 18 avril 1882. Le couple a 9 enfants nés entre 1883 et 1896, lieux-dits Puypinssou et La Valade à Saint-Léon sur l’Isle.

Martin et ses 7 frères et sœurs sont enfants de Jean Neycensas (1814-1889) et Jeanne Duranthon (1820-1881). Le couple Jean et Jeanne s’est installé à Davaland entre 1841 et 1846. Voir recensement de 1846 à Saint-Astier.

Martin est petit-fils de François et Marguerite Simonet, arrière-petit-fils de Martin et Anne Doche, tous descendants de Charles et Tamarelle Marguerite du hameau de Tamarelle à Saint-Astier depuis 1677 et bien avant, de Guirou, du hameau de la Font-Chauvet à Léguillac de l’Auche.

Quatre enfants naissent dans le hameau de Puypinssou

Le couple quitte Saint-Astier et s’installe dès 1883 dans le hameau et rejoint ainsi son cousin Sicaire, fils de François et Marie Duranthon, époux d’Anne Poumeyrol, habitants à Puypinssou peu de temps avant la naissance de leur premier enfant Sicaire-François-Gaston nait le 2 septembre 1882 (décès le 2 avril 1961). Le couple s’est marié à Tocane Saint-Apre le 14 février 1875 et aura 10 enfants.

L’habitation de Martin à Puypinssou appartient à la tante de Catherine Gouzou, Catherine Sirouze qui la possède de ses pères et mères, Sicaire Sirouze et Marguerite Peyrouny et ce depuis au moins 1836. Le patronyme Sirouze apparait pour la 1ère fois en 1737 à Montrem et signifie « lieu pierreux », dérivé Cirouze, Chirouze - nom d’une commune de Corrèze.

En 1861, Catherine, mariée avec Pierre Reymondie, travaillent leurs terres accompagnées d’un enfant de l’hospice de Périgueux âgé de 12 ans, Etienne Dubreuil. Le couple cohabite avec Sicaire Sirouze, veuf de Laronze Anne, âgé de 65 ans. En 1866, Sicaire est décédé, Etienne, 17 ans, est toujours présent avec le couple.

En 1881, peu de temps avant son mariage Catherine Gouzou, vit toujours avec Catherine Sirouze veuve Reymondie. Puypinssou est composé de 7 maisons, 7 ménages et 30 individus.

En 1886, Puypinssou est habité par 42 personnes. Le hameau se compose de 8 maisons et 8 ménages. Martin et son épouse vivent au côté de Catherine Sirouze, 56 ans, et leurs trois enfants. Le cousin de Martin, Sicaire, son épouse Anne Poumeyrol, élèvent à présent 4 enfants.

Le premier enfant de Martin et Catherine Gouzou, Jean, nait le 6 mars 1883. Sicaire dit « Roger » nait le 27 aout 1884 et décède le 14 juillet 1890 à l’âge de 6 ans. Jean nait le 18 mars 1886. Marie-Angèle nait le 17 juin 1888 à Puypinssou et décède à la Valade le 12 novembre 1890 à l’âge de 2 ans.

La famille s’agrandit, Martin et sa famille quittent Puypinssou début 1890 pour la Valade à un peu moins d’un kilomètre de là. Catherine Sirouze conserve son habitation à Puypinssou et vit à présent seule.

Le cinquième enfant du couple, Marie, nait le 20 avril 1890.

En 1891, le recensement de Saint-Léon sur l’Isle indique à la Valade la présence de Martin, 38 ans et Catherine, 27 ans, propriétaires, Joseph-Jean âgé de 7 ans (1883), Jean 5 ans (1886), Marie 11 mois (1890) et Catherine Sirouze âgée de 67 ans, tante. Marie-Jean Alleminge, 16 ans, de l’hospice de Périgueux, cultivatrice, seconde le couple pour les travaux du quotidien. La Valade est composée de 5 maisons et 33 personnes. Les familles citées sont les Lavaud, Raymonde, Mazière, Reymondie et Neycensas.

Un sixième enfant, Roger nait le 22 janvier 1892. Jean nait le 1er février 1894 et décède le 11 octobre 1894 à l’âge de 9 mois. La dernière enfant, Marie nait le 4 avril 1896, 7 mois après le décès de son père Martin. Sa mère Catherine Gouzou est alors âgée de 32 ans.

Martin décède le 17 septembre 1895 à l’âge de 41 ans après un été exceptionnellement chaud et sec. La pandémie de 1889-1890 dite grippe « russe » est la première dont on peut démontrer la dissémination sur l’ensemble du globe. L’un de ses caractères les plus marqués tient aux récurrences de l’infection, lesquelles, jusqu’en 1895, occasionnent une mortalité supérieure à celle causée par la pandémie initiale. Martin a-t-il été victime de l’épidémie ?

Catherine Gouzou décède le 19 avril 1896 des suites de l’accouchement, 15 jours après la naissance de Marie et 7 mois après le décès de son mari.

En ce temps-là, la moyenne de vie est de 38 ans et 8 mois pour les hommes et 40 ans et 5 mois pour les femmes. Catherine Gouzou fait partie de la tranche de mortalité maternelle la plus élevée entre 30 et 34 ans soit 13% des décès maternels.

En 1901, après la disparition du couple Martin et Catherine, le 2ème recensement indique à nouveau la présence de Catherine Sirouze âgée de 73 ans, à présent en charge des enfants orphelins de Martin et Catherine, Joseph, 18 ans (1883) en réalité nommé Jean à l’état civil, cultivateur, André, 15 ans (1886) en réalité Jean à l’état civil, cultivateur, Noélie, 10 ans (1890) en réalité Marie à l’état civil et Rosa, 4 ans (1896) en réalité Marie à l’état civil. Roger 9 ans n’est pas mentionné sur le recensement.

Le 24 mars 1907, Catherine décède à son domicile à l’âge de 78 ans, à la Valade. Joseph Neyssensas, 24 ans, et Louis Mazière, 52 ans, cultivateurs à la Valade sont témoins.

Durant 11 ans Catherine s’occupa des enfants des défunts Martin et Catherine

En 1901, le cousin de Martin, Sicaire dit Grégoire, 54 ans et Anne Poumeyrol, 46 ans, habitent toujours Puypinssou avec François-Gaston, 18 ans, Hélène, 15 ans, tous cultivateurs.

En 1911, seul le couple Jean, futur poilu, et Marie Javerzac habite encore le lieu-dit la Valade.

Marie, la dernière fille de Martin et Catherine, épouse Blaise Peytoureau le 24 avril 1919 à Saint-Léon sur l’Isle.

Les enfants de Sicaire et Anne Poumeyrol se marient après 1899 : Anne-Marie à Saint-Astier en 1900 avec Jean Mazière, Sicaire-François-Gaston en 1907 à Saint-Astier avec Emilie Marie Neyssensas, en 1911, le couple a deux enfants, Augusta et Julien et Hélène-Joséphine en 1907 à Saint-Léon sur l’Isle avec Antoine Millaret.

Disparition au front de la fratrie

1914 : Jean Neyssenssas nait à Saint-Léon sur l’Isle le 6 mars 1883, cultivateur, fils de Martin et Catherine Gouzou. Jean est époux de Marie Javerzac. Ils se marient le 8 juin 1808 à Grignols. Le couple habite encore, en 1911, à Saint-Léon sur l’Isle, le lieu-dit la Valade - recensement de population de 1911. A la Valade, 5 familles se côtoient, les Reymondie, Maze, Lavaud, Mazière et Neyssensas. Les autres Neyssensas ont quitté Saint-Léon sur l’Isle.

La fiche de recrutement décrit Jean ainsi : taille 1 m 51, cheveux et sourcils, bruns, les yeux gris bleu, le front couvert, nez et bouche moyenne, menton rond et visage ovale, degré d’instruction 3, sous le matricule 88. Arrivé au 50ème régiment d’infanterie en 1904, Jean est dispensé en tant que « ainé d’orphelins ».

Peu de temps avant le début de la guerre un enfant nommé Camille nait le 23 septembre 1912. Camille se mariera avec Lucienne Lespinasse le 16 avril 1936.

À la déclaration de guerre, le 50ème est caserné à Périgueux commandé par le colonel Valette. Il fait partie de la 47ème brigade, de la 24ème division d'infanterie subordonnée au 12ème corps d'armée. Il s'articule alors en 3 bataillons comportant chacun 4 compagnies numérotées de 1 à 12 et comprend 3 sections de mitrailleuses. Le recensement des effectifs fait état de 3391 hommes répartis en 55 officiers, 220 sous-officiers et 3116 caporaux et soldats. En outre, l'unité comprend 179 chevaux et mulets.

Appelé à la mobilisation générale le 1er aout 1914, Jean, 31 ans, soldat, disparait au front le 19 septembre 1914 à Auberive dans la Marne. Par jugement déclaratif à Périgueux du 13 juin 1920 et à la demande de la famille Neyssensas, le décès est fixé en date du 19 septembre 1914.

« Le 1er août 1914, vers 17 heures, à la caserne Bugeaud de Périgueux, se produit un mouvement insolite. Sans avoir été appelés par aucune sonnerie, officiers et hommes de troupe accourent de tous les côtés vers le chef de bataillon Blondont qui descend du bureau du Colonel, un papier à la main. Quelques instants avant, un planton du Colonel est venu à la salle de service, avec un air plus grave que d’habitude ; aussitôt le chef de bataillon de service est monté vers le bureau. Tout le monde s’attend à la grande nouvelle. Le commandant s’arrête près du pédiluve. On fait cercle. Il dit « Attendez un peu, du calme, tout à l’heure je vous permettrai un cri, un seul. » Il lit l’ordre de mobilisation générale. Puis il ajoute : « Et maintenant, Vive la France ! » Et la foule des soldats répète, en un cri immense, joyeux et enthousiaste : « Vive la France ! ».

Le régiment est depuis le 13 septembre devant Auberive, dans les tranchées. Aubérive, nom sinistre dans l’histoire du 50ème. Du 19 au 30 septembre, le régiment attaquera quatre fois, toujours avec la même ardeur, la même abnégation. Mais il se heurtera à des positions organisées, munies de mitrailleuses, défendues par des feux croisés d’artillerie, ayant d’excellentes vues sur toute la zone qui les précède. Sûr de son feu, l’allemand restera d’abord silencieux devant la progression. Mais quand cette progression lui paraîtra devenir dangereuse, alors il déclenchera ses rafales de mitrailleuses et de 77 qui cloueront l’attaque sur place. Ainsi le 19, le 20, le 24, le 30 septembre.

|

| L’auberge de l’Espérance à Auberive |

Que peut faire Jean Neyssenssas, que peuvent faire les hommes les mieux trempés, obligés de marcher à découvert, sur un véritable glacis, contre une position ainsi organisée et défendue ? Si encore notre artillerie pouvait nous soutenir efficacement ! Mais les artilleurs n’ont plus d’obus ! On attaque cependant parce que c’est l’ordre et que le commandement sait, lui, tout le résultat important de ces attaques d’apparence infructueuse.

Il s’y est maintenu malgré le tir violent et précis de l’artillerie allemande. Chaque jour, il a progressé, fortifiant le soir le terrain conquis. Jamais un pouce de terrain n’a été abandonné.

Le régiment a arrêté net le 26 septembre les attaques de l’ennemi. Le 30 septembre, il s’est porté, par un magnifique effort jusqu’à la lisière Aubérive ; il n’a été arrêté que par les réseaux de fil de fer et par le tir de mitrailleuses et d’artillerie d’une intensité inouïe. Malgré les pertes éprouvées et bien que tous les officiers du 1erbataillon fussent tués ou blessés et que la plupart des gradés fussent hors de combat, les survivants se sont maintenus inébranlablement jusqu’à la nuit. Les actes d’héroïsme individuels ont été nombreux dans le régiment. Beaucoup restent inconnus ».

Jean est cité de manière posthume le 18 mai 1922, « brave soldat, s’est fait remarquer par son dévouement et son courage. A été tué le 19 septembre 1914 à Auberive en se portant vaillamment à l’attaque de ce village » - Jean obtient la Croix de guerre avec étoile d’argent.

1914 : Jean Neyssensas nait le 18 mai 1886 à Puypinssou, commune de Saint-Léon sur l’Isle, cultivateur, fils de feu Martin et Catherine Gouzou. Jean est l’époux de Marthe Héritier depuis le 8 février 1912, habitants Manzac sur Vern. Le couple a un enfant, Roger, né le 16 avril 1913, marié à Ménesplet le 29 mai 1937, décédé le 30 décembre 1954 (?) à Manzac.

Arrivé au corps suite à la mobilisation générale du 3 aout 1914, Jean est soldat de 2ème classe au 108ème régiment d’infanterie et porte le matricule 677. Jean mesure 1 m 54 avec un degré d’instruction de 3 avec une instruction primaire plus développée.

Jean est « tué à l’ennemi » le 28 aout 1914 à Moislains dans la Somme à l’âge de 28 ans. (Source Allemande du 9 octobre 1915). Après jugement du 4 mars 1922 à Périgueux, l’acte est retranscrit sur l’état civil de Manzac le 12 avril 1922.

« Le 28 août 1914, une terrible bataille décime les troupes du 307ème et 308ème d’Angoulême commandées par le colonel Gary. Le 308ème régiment d'infanterie est constitué en 1914 avec les bataillons de réserve du 108ème régiment d'infanterie. Envoyé « à marche forcée » au nord de la Picardie, le 308ème a pour mission de retarder l’avancée allemande sur Paris et d’éviter l’encerclement d’un corps expéditionnaire anglais fort de 74000 hommes. Piégés sur une plaine bordée de bois, en pantalon rouge garance, Jean au côté des réservistes tombe en plein champ, le matin du 28 août, tous « tirés comme des lapins ».

A 7 h 30, la tête de la colonne atteint la ferme du Gouvernement, installée entre les bois de Saint-Pierre Vaast et celui de Vaux. Vers 8 heures, les dragons viennent buter sur les avant-postes ennemis. Des deux côtés, on échange des coups de fusil.

Les combattants tirent au jugé tant le brouillard est dense. Vers 9 heures, les patrouilles détachées du 307ème reçoivent l’ordre d’avancer vers les lisières du village. Là, les éclaireurs se trouvent confrontés à des cavaliers allemands contre lesquels ils doivent croiser la baïonnette. Les fantassins allemands ouvrent le feu et un déluge d’obus s’abat sur les deux compagnies qui se rabattent sur le bois de Vaux. Deux compagnies du 308ème arrivent à la rescousse, mais voyant les soldats ennemis fondre sur elles pour les encercler, elles se replient sur le chemin de la Croix où les attendent les rescapés du 307ème.

Avec la dissipation du brouillard, l’ennemi s’aperçoit qu’il n’a en face qu’un petit nombre d’adversaires. L’artillerie vient alors prendre position au lieu-dit Valigout et des mitrailleuses campent sur le chemin de la Croix pour un tir croisé. En quelques instants c’est l’hécatombe. Les blessés et les morts gisent au fond du chemin. À midi la cavalerie allemande charge et sabre les derniers combattants sur la plaine dominant Moislains. La bataille a duré quatre heures. Jean était mobilisé depuis seulement 1 mois ».